PRIMA DI ADRIANA MOTTI, PRIMA DI MATTEO COLOMBO

di Martina Gentili

I’d just be the catcher in the rye and all

Salinger 2005, 224

In Italia è conosciuto come Il giovane Holden, che aggira il problematico titolo americano, The Catcher in the Rye (1951), del celebre libro di Jerome David Salinger. Peccato, perché il titolo è una dichiarazione d’intenti dell’autore, insita nel programma di vita che il protagonista espone alla sorella; come se fosse Salinger a dire: sarò colui che afferra i bambini che giocano spensierati in un campo di segale, e non si accorgono di rischiare di precipitare nel dirupo. Colui che preserva la loro innocenza e vorrebbe impedirgli di cadere nel finto mondo degli adulti.

In Italia è conosciuto come Il giovane Holden, che aggira il problematico titolo americano, The Catcher in the Rye (1951), del celebre libro di Jerome David Salinger. Peccato, perché il titolo è una dichiarazione d’intenti dell’autore, insita nel programma di vita che il protagonista espone alla sorella; come se fosse Salinger a dire: sarò colui che afferra i bambini che giocano spensierati in un campo di segale, e non si accorgono di rischiare di precipitare nel dirupo. Colui che preserva la loro innocenza e vorrebbe impedirgli di cadere nel finto mondo degli adulti.

La spasmodica battaglia di Holden, che cerca di crescere pur conservando la propria identità, è, per certi versi, simile alla battaglia vissuta dal romanzo che, trasformandosi nel tempo e nelle lingue, fatica a rinunciare alle identità che via via ha acquisito.

La recente pubblicazione einaudiana di una nuova traduzione ad opera di Matteo Colombo ha acceso un dibattito sulla reale necessità di “aggiornare” la versione italiana, relegando di conseguenza la canonica traduzione di Adriana Motti, pubblicata sempre da Einaudi, nel 1961, negli scaffali dedicati alla conservazione delle biblioteche.

Una sorte, quella finale almeno, che era già capitata nel 1961 a una prima versione “pirata” del romanzo, a firma Jacopo Darca, pubblicata nel 1952, quindi immediatamente a ridosso dell’uscita dell’originale, dall’editore Gherardo Casini, con tiratura limitata (meno di mille copie) e oggi consultabile, appunto, solamente in poche biblioteche.

Colombo ha lavorato alla traduzione del romanzo per ben due anni, ma ciò che gli «ha dato decisamente più filo da torcere», come dichiara in un’intervista a Liborio Conca (2014), non è stato tanto il romanzo di Salinger, ricco com’è, peraltro, di espressioni gergali e di allusioni linguistiche, ma il confronto con la versione canonica di Adriana Motti, allo stesso tempo modello e scheletro nell’armadio.

Italo Calvino, prima di affidare l’incarico a Motti per conto dell’Einaudi, aveva proposto il lavoro a Marisa Bulgheroni la quale, pur innamorata del testo, non aveva potuto accettare per la paura di banalizzare la complessità di quel romanzo, a partire dal titolo. Scrive la Bulgheroni:

Quando Calvino mi chiese se volessi tradurre The Catcher in the Rye per Einaudi, pur contro una parte di me, rifiutai: il titolo stesso mi avrebbe ossessionata per anni. Con quale immagine rendere il gesto esatto di chi – come Holden in un suo sogno – afferra i bambini in corsa per un campo di segale prima che cadano nell’inatteso precipizio? Come tradurre alla lettera quella speranza impossibile di salvare l’infanzia – la propria innocenza – dal burrone dell’età, dalla falsificazione della vita adulta? (Bulgheroni 2010, 5)

L’atteggiamento della Motti fu di tutt’altra natura. Tradusse il testo con disinvoltura, talvolta inventando espressioni che si adattassero allo slang salingeriano. Per sua stessa ammissione non comprese subito l’importanza che la sua traduzione avrebbe avuto. «Ho tradotto quaranta libri e si ricordano solo quello», si sarebbe lamentata in un’intervista (Sofri 1999). Forse fu proprio la naturalezza e la facilità con cui quella traduzione nacque che la resero così leggibile allora, al punto da diventare un libro “nuovo” del canone letterario italiano. Anche per queste ragioni, si è dubitato della necessità di una nuova traduzione, che svecchiasse il testo e lo rendesse più leggibile dai giovani di oggi.

Se la versione della Motti si è imposta dunque come testo canonico, lo stesso non può dirsi della prima traduzione italiana del libro di Salinger, pressoché ignorata dalla critica contemporanea, e invisibile al grande pubblico.

Nell’intervista rilasciata a Conca che abbiamo appena citata, Colombo dà della traduzione di Jacopo Darca un giudizio perentorio e molto negativo:

Ho tenuto presente anche quella traduzione: c’è un’esemplare in una biblioteca di Milano, e l’ho fotografata pagina per pagina… Quella versione non funziona: è una traduzione non riuscita, molto spigolosa, ha cose improponibili ed errori marchiani. A tratti ha dei lampi di modernità… ma no, nel complesso non funziona per niente. È piena di strani toscanismi… (Conca 2014)

Come si sa, non c’è niente di più facile che dare giudizi (negativi e liquidatori) sulle traduzioni. Meno facile è argomentarli e soprattutto comprendere i motivi che hanno spinto un traduttore a fare certe scelte in un particolare contesto linguistico e culturale, che ovviamente è cambiato nel tempo. Forse val la pena di riprendere in mano quel testo e cercare di comprendere meglio quale sia stato il progetto traduttivo complessivo di quella operazione editoriale.

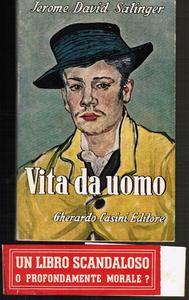

La casa editrice romana Gherardo Casini pubblica l’opera appena un anno dopo l’uscita del romanzo negli Stati Uniti con il titolo Vita da uomo e il sottotitolo Un libro scandaloso o profondamente morale?. La traduzione è attribuita a Jacopo Darca, che aveva già in precedenza firmato traduzioni da Anatole France, Ernest Renan, André Malraux, Jean-Paul Sartre, Erskine Caldwell, oltre a interventi critici come un ampio saggio apparso sulla rivista «Poesia» nel 1947 e di cui avremo modo di riparlare. In verità, Jacopo Darca è uno pseudonimo sotto cui si cela Corrado Pavolini (cfr. Guandalini 2014).

Corrado Pavolini (1898-1980) è stato regista, scrittore e critico letterario. Guandalini lo definisce «uno dei più importanti tramiti tra l’Italietta prima fascista poi neorealista e la cultura internazionale». Era fratello del gerarca fascista Alessandro Pavolini, che da ministro della Cultura popolare nel 1939 impresse alla censura libraria una forte stretta, di cui si rese esecutore il suo braccio destro, che si chiamava Gherardo Casini, proprio il futuro editore (cfr. Rundle 2010, passim). Poi, tra il 1943 e il 1945, Alessandro Pavolini fu segretario del rinato Partito fascista repubblicano e quindi ministro dell’Interno della Repubblica sociale italiana, finendo ucciso con Mussolini a Dongo. E fu molto probabilmente questo il motivo dell’adozione di un nom de plume da parte del fratello, il quale aveva aderito anche lui al fascismo, benché in posizione molto più defilata e meno estremistica. Probabilmente dopo la guerra fu l’amico di gioventù Elio Vittorini a consentirgli di lavorare, con quello pseudonimo, con Bompiani per delle traduzioni. D’altronde, in seguito, con Casini egli collaborò in altre occasioni con il suo vero nome, per esempio con la cura di Tutto il teatro di tutti i tempi (1953), una raccolta in tre volumi di opere teatrali occidentali e orientali.

Tra i lavori di traduzione firmati con il vero nome di Corrado Pavolini troviamo Sartre, ma anche Sheakspeare, Marlowe e Racine. Egli però, fu soprattutto critico d’arte, letterario e teatrale e scrisse anche commedie. Introdotto al futurismo dal suo caro amico e pittore Primo Conti, fonda insieme a lui, nel 1919, la rivista «Il centone», di stampo popolare e toscaneggiante. Pubblica poi il fascicolo La pittura di Primo Conti e fonda altre riviste futuriste. Inseguitore delle correnti artistiche e letterarie più all’avanguardia, abbandona poi lentamente il futurismo e si concentra nuovamente sulle traduzioni, avvicinandosi infine al neorealismo (www.fondazioneprimoconti.org/l-archivio/gli-archivi/corrado-pavolini.html).

Perché Casini ha scelto di tentare la traduzione di un testo come quello di Salinger, affidandola all’amico Pavolini? Una possibile risposta sta forse nell’originalità di quest’opera e nella funzione di modello di innovazione che essa ebbe nei primi anni Cinquanta, negli Stati Uniti, e anche in Italia. Forse vide addirittura il Catcher come una sorta di romanzo neorealista. Fabio Gabici, in un articolo dal titolo provocatorio − Macché Einaudi! Il primo editore italiano di J.D. Salinger è stato Gherardo Casini – ma un po’ approssimativo, individua nel titolo scelto da quest’ultimo un’analogia con il neorealismo cinematografico:

L’editore lo aveva infatti intitolato Vita da uomo e lo aveva fatto tradurre da Jacopo Darca, che di traduzioni si intendeva parecchio (Sartre, Baudelaire…). […]Vita da uomo richiamava troppo il titolo del film di Monicelli e Steno Vita da cani che era uscito qualche anno prima e magari puzzava un pochino di neorealismo e allora Vita da uomo divenne Il giovane Holden e Einaudi anziché riproporlo con la stessa traduzione cambiò tutto e la affidò ad Adriana Motti (Gabici 2008)

Curioso che un editore come Casini si sia interessato a un libro così irrequieto. La casa editrice era stata fondata alla fine degli anni quaranta (cfr. Corriere 1994) da Gherardo Casini, che, oltre che collaboratore di Alessandro Pavolini, era stato prima della guerra anche collaboratore o redattore di diverse testate quali «Rivoluzione fascista» e «Lavoro fascista». Il testo di Salinger, carico com’era di segnali per l’epoca anticonformisti, è dunque insolito per una casa editrice con tali caratteristiche.

Ciononostante, fu con tutta probabilità l’ideologia fascista a legare Pavolini a questo editore, come dimostra l’intervista in cui Lorenzo Pavolini, nipote del gerarca Alessandro, afferma:

Mi hanno colpito due testi tratti dalla rivista «L’assalto» in cui Alessandro e il fratello Corrado raccontano la loro adesione al fascismo: sono impressionanti perché ci sono elementi di passione giovanile che si possono, non dico condividere, ma capire (Fortuna 2010)

Se dal punto di vista della storia editoriale della traduzione e del perché essa sia uscita senza l’autorizzazione dell’autore non ci è dato sapere di più, dal punto di vista della critica della traduzione è possibile invece cercare di entrare un po’ più a fondo nel testo. Anche a una prima lettura è evidente che Darca-Pavolini ha optato per una traduzione più source oriented di quanto non abbia fatto la Motti, e come sia in questo simile all’atteggiamento adottato da Colombo. La traduzione è sì ricca di termini che all’orecchio di un adolescente di oggi suonano desueti, ma Pavolini compie una scelta stilistica che appare precisa e coerente.

Le prime recensioni non furono affatto negative nei confronti della traduzione. Il fatto che la versione abbia avuto scarsa fortuna non era imputabile alla inadeguatezza della traduzione stessa, ma semmai a motivi culturali ed extralinguistici. Scrivendo su «Epoca», settimanale della Mondadori, del 17 dicembre 1961 a proposito del Giovane Holden, un critico autorevole come Geno Pampaloni osservò: «[Darca] aveva avuto scarso eco, perché non era ancora scoppiato il boom americano che oggi ce lo rimanda con il prestigio di un fortunatissimo best seller» (Pampaloni 1961, 116).

Più recentemente, anche Antonio Faeti (2010) hasostenuto questa ipotesi critica:

C’è un sintomo notevolissimo a cui si dovrebbe assegnare molta importanza. Perché Holden era apparso tempestivamente da noi: il libro era intitolato Vita da uomo, era stato tradotto da Jacopo Darca nel 1952 per l’editore Gherardo Casini, senza successo. Noi, allora, non potevamo capirlo perché stavamo vivendo una stagione che ci rendeva diversi dai nostri alleati dell’Occidente. Dopo la nostra guerra civile eravamo come i Sudisti e i Nordisti, ma soprattutto eravamo i cittadini di un metaforico Sud, sconfitto e umiliato, che cercava vanamente se stesso tra nostalgie torbide e sanguinose censure. Holden, invece, era l’icona legittima di un vero dopoguerra a cui non eravamo ancora pervenuti (Faeti 2010, 2).

E’ probabile dunque che la pubblicazione di Vita da uomo sia passata inosservata per una serie congiunta di motivi che non riguardano direttamente la qualità della traduzione: la precoce pubblicazione, l’assenza del copyright, il periodo storico, la mancata comprensione dell’importanza dell’opera e altri ancora.

La critica più recente ha completamente ignorato questi precedenti, liquidando con poche definitive considerazioni la traduzione di Pavolini. Così Paolo Di Stefano (2010) marchia il titolo come «obiettivamente opaco» e il sottotitolo come «inutilmente enigmatico». In realtà, anche a non voler mettere in conto le difficoltà intrinseche di traduzione del titolo originale, si può facilmente supporre quali siano state le intenzioni del traduttore: Holden è un giovane adolescente, turbato dalla paura di crescere, che vuole sperimentare, nei giorni che passa a New York, una vita da uomo, da adulto, anche se questa esperienza lo spaventa, e gli fa nascere il desiderio di non crescere mai. Il titolo, così breve e deciso, ci pare renda questa problematica, oltre a richiamarsi, come ricordava Gabici (2009), a taluni stilemi del neorealismo a cui si rifà Pavolini in quegli anni.

A tal proposito sembra interessante l’analisi proposta da Romano Giachetti (1998), che fornisce ulteriori informazioni riguardo a quella prima traduzione, direttamente confrontata con quella di Motti. Giachetti ritiene che le scelte lessicali di Motti, anche se più distanti dal testo originale, siano volte soprattutto a caratterizzare fortemente il protagonista, mentre Pavolini opta per opzioni più letterali che forse vanno a discapito della forza di impatto dell’opera. Anche la recente versione di Colombo, per sua stessa ammissione, si mantiene più letterale, ma cerca di integrare un linguaggio più moderno, che renda Holden credibile ai ragazzi che si appresteranno a leggerlo.

Può essere utile vedere un po’ più da vicino quale poetica del tradurre ispirasse Pavolini. Illuminante è quella sua Nota per sette traduttori presente nel n. 7 di «Poesia» del 1947, che abbiamo già menzionata e che è dedicata alle traduzioni del Cimetière marin di Paul Valéry. Il testo è rilevante e curioso allo stesso tempo, perché prende in esame fra i traduttori Corrado Pavolini: così Darca/Pavolini si sdoppia, consentendo a Darca come critico di parlare di Pavolini come traduttore. Dalla Nota si può chiaramente capire come Pavolini percepisca il mondo delle traduzioni, e si comprende anche l’atteggiamento che egli adotta, ad esempio approfondendo l’analisi della sua traduzione rispetto alle altre, e spiegandone a fondo i motivi.

Pavolini indica un’analogia fra i traduttori e gli attori, entrambi costretti a compiere delle scelte prima di agire:

Una facile analogia ci trarrà a ricordare gli opposti pareri che agitano il campo della scena a proposito della figura e dei compiti dell’Attore. Da una parte si difende l’attore “ispirato”, capace cioè di plasmare con il proprio temperamento il “personaggio scritto” fino a farne una creatura viva, qualunque essa poi debba risultare rispetto al testo; dall’altra si esalta l’attore impersonale, l’attore-marionetta, puro strumento vocale e plastico di una realtà già in sé compiuta nelle parole del poeta drammatico. Superfluo aggiungere che le due posizioni, inconciliabili in teoria, si conciliano poi d’incanto nella pratica: ogni qualvolta si produca un felice incontro tra la natura del personaggio e le caratteristiche psico-fisiche dell’attore chiamato ad incarnarlo. (Anche l’attore è un “interprete”. Anche per l’attore ciò che in ultima analisi si richiede è “l’approssimazione più verosimile” alla creatura ideale proposta dal poeta: esattamente come per il traduttore che – Valéry c’insegna − non può illudersi di aver mai dinanzi a sé “il senso vero di un testo”). (Darca 1947, 110)

Pavolini propone qui i due diversi atteggiamenti adottati dai tre traduttori del Catcher. Di fatto Pavolini stesso ci informa che, di norma, egli adotta un atteggiamento di aderenza ed estrema fedeltà (così viene chiamata da lui) al testo di partenza, ma spiega, sempre parlando di sé in terza persona, come non abbia potuto scegliere questo atteggiamento per Valéry, poiché lo stile era talmente pregnante che adattarsi al testo nella sua forma avrebbe fatto perdere troppo alla traduzione. Egli infatti adotta l’endecasillabo sciolto, alternato liberamente a settenari, che costituiscono il metro costante dell’originale:

Può apparir più strano di Pavolini, che tutti i componimenti del libro ha tradotto rispettandone le strutture strofiche, i metri e le rime (nella loro giacitura originale), con questa sola eccezione. Come mai? Potremmo suggerire due motivi. Il primo […] non è possibile dissociare il significato di un suono senza che esso si decomponga. Il secondo, in quella natura di “inno”, che nello schema strofico della sestina […] sembra non sostenere più l’estrema “esaltazione” di questo canto (Darca 1947, 112).

Secondo la poetica stessa di Pavolini, dunque, anche il Catcher sarebbe stato rispettato maggiormente da Motti, poiché nonostante si allontani dalla lettera, riesce molto bene nella resa dell’effetto originale. Questo è quanto afferma Pavolini riguardo alla versione del Cimetière di Beniamino Dal Fabbro e alla propria:

Delle cinque, la versione Dal Fabbro è certo che si presenta fornita di maggiore autorità: risentitamente personale, e forse qua e là anche arbitraria, tenta con frequente successo e sempre con bel decoro una trasposizione stilistica dai modi dell’originale, al gusto italiano più attuale che suggerisca almeno il senso di un’emozione poetica di prima mano. Tra tutte, è a Valéry la meno fedele; ma probabilmente offre del poema l’equivalente più sostanzioso, inteso questo elogio in quel significato relativo inscindibile da ogni versione, per eccellente che sia (Darca 1947, 118).

Pavolini ribadisce che si tratta di una questione di scelte, di atteggiamenti che un traduttore decide di adottare, secondo le sue personali considerazioni sul mondo della traduzione e sull’opera che ha tra le mani. Egli sostiene infatti: «Si badi così non intendiamo punto affermare una superiorità poetica o stilistica di Pavolini o Dal Fabbro su Poggioli, Praz o Macrì: sottolineare bensì unicamente la maggior convenienza». E ancora: «Ma tradurre non dovrebbe essere anche un po’ interpretare, specie quando una chiarificazione possa farsi senza nulla togliere alla bellezza poetica?» (Darca 1947, 115 e 117).

Dal punto di vista teorico dunque, Pavolini sostiene la necessità di rispettare le scelte dei traduttori, se esse sono giustificabili. Il Pavolini traduttore si considera dunque un attore, la cui responsabilità principale è operare delle scelte. E’ del resto quanto afferma Antoine Berman (2000, 77): «Il traduttore ha tutti i diritti se agisce lealmente». In altre parole, se il traduttore spiega o è in grado di spiegare le sue scelte, e di darne delle motivazioni coerenti, potrà liberamente scegliere quale strategia adottare, senza che gli si possa dire di essere incorso in errore.

Certo è che il lavoro del traduttore è destinato a rimanere incompleto e intrappolato nelle stesse scelte che egli adotta, come ci conferma con amarezza Pavolini al termine della sua Nota:

Saggi tutti che, mentre bastano a mostrare con quale serietà e consapevolezza i nostri traduttori affrontino anche i più ardui cimenti, in pari tempo confermano, a nostro avviso, come in certi casi più ottenga chi meno spera: legge apparentemente ingiusta e deliziosamente ironica! Tra una fedeltà formale che poi all’atto pratico si ripaga con infedeltà sostanziale, e una decisa indipendenza di rielaborazione esteriore che lasci il più possibile intatti i significati interni del resto, è senza dubbio doloroso doversi decidere e l’ideale sarebbe naturalmente una conciliazione tra i due estremi: ma potrà essa verificarsi se non per eccezione, o addirittura per miracolo? (Darca 1947, 121)

Non ci resta ora che verificare quali siano stati gli esiti degli atteggiamenti dei tre traduttori nella pratica, con un occhio attento alla versione di Pavolini.

Il testo di Salinger si caratterizza per un aggettivazione molto ricca, in cui ricorrono frequentemente gli stessi termini, che diventano tratti distintivi del protagonista. Emblema del romanzo stesso è l’aggettivo phony. Esso significa letteralmente «falso», «ipocrita» ed è usato in riferimento a tutte le persone appartenenti all’alta società, che ne accettano le imposizioni e le ipocrisie. Il vagare del giovane Holden per le strade di New York, isolandosi dal mondo, non è altro che una silenziosa protesta per cercare di allontanarsi dai phonies, che incarnano tutto ciò che lui più disprezza al mondo. All’inizio del romanzo, Holden presenta la figlia del preside che dirige la sua accademia, e in riferimento al padre osserva: She probably knew what a phony slob he was (Salinger 2005, 3). Pavolini decide di rendere la frase con: «Probabilmente sapeva benissimo che razza di imbroglione rincretinito fosse» (Darca 1952, 7); mentre Motti (1961, 5) offre questa traduzione: «Doveva sapere che razza di marpione sfessato che era». Infine, Colombo (2014, 5), opta per «Probabilmente sapeva anche lei che era un povero cialtrone».

Il termine slob ha come significato letterale «sciatto», ma anche quello figurato di «maiale». Per questa ragione la scelta della Motti di utilizzare «marpione»; anche il «povero» di Colombo si avvicina all’originale, mentre «rincretinito» non coglie l’allusione morale, che probabilmente non era alla portata degli strumenti di cui poteva avvalersi Pavolini. «Marpione» è sicuramente il termine più pregnante, ma è di certo lontano dal linguaggio giovanile dei giorni nostri.

Per quanto riguarda il termine phony, invece, sono Pavolini e Colombo a proporre la traduzione più pertinente, in quanto «imbroglione» e «cialtrone» ci danno un’idea ben chiara di quello che Holden volesse intendere. Il preside dell’Istituto Pencey, infatti, vuole apparire in un certo senso come forgiatore di giovani, ma in realtà non è altro che un impostore, interessato solo alla fama personale. La scelta della Motti di usare «sfessato», di conseguenza, non trasmette questo messaggio, anche perché il termine non era utilizzato nella lingua quotidiana, neanche nei primi anni sessanta, per non dire oggi. Ancora una volta, però, si può comprendere l’importanza dello stile, in quanto anche una traduzione così bizzarra ed apparentemente lontana dall’originale, racchiude in sé una grande verità: Holden appare nella traduzione della Motti un vero e proprio outcast, per comportamenti e linguaggio; e benché il testo sembri lontano dalle parole scelte da Salinger, il personaggio che se ne ricava è incredibilmente vicino all’Holden americano, per gli effetti che suscita nel lettore.

Salinger mette ripetutamente in bocca a Holden le formule generiche di chi è a corto di un lessico appropriato ed esteso: a kind of, sort of, or something e that kind of stuff, che hanno la funzione di esprimere l’insicurezza e i dubbi del ragazzo. Si tratta di un gergo informale e generico, che non consta di un significato particolare, anzi quasi ne è privo in tutti i contesti in cui viene utilizzato. La più famosa espressione idiomatica salingeriana è comunque and all che nel testo viene ripetuta in media quattro/cinque volte per pagina. Nel linguaggio americano è conosciuta, ma viene utilizzata con una frequenza minore. L’uso che ne fa Holden, perciò, fa sì che essa diventi una caratteristica specifica della sua parlata. I traduttori si trovano dunque di fronte a un’espressione più volte ripetuta che deve essere resa in italiano cercando di mantenere la stessa leggerezza e caratterizzazione. Nel primo capitolo del romanzo Holden racconta il momento dell’addio a Pencey e le sensazioni provate in quegli istanti. Nella sola pagina 4 di Salinger 2005 si incontrano, distanziate di poche righe l’una dall’altra, le seguenti frasi:

I was not applying myself and all

It was December and all

With my fur-lined gloves in the pocket and all

Holden utilizza and all per riferirsi a contesti molto differenti, dimostrando come la formula sia per lui nient’altro che un intercalare. Si può osservare inoltre come essa non crei un disturbo al lettore, trattandosi di due parole molto brevi, ed inoltre la lingua inglese, a differenza dell’italiano, ben accetta le ripetizioni. In che modo si sono comportati però, i tre traduttori al riguardo?

Pavolini sceglie un’espressione che considera equivalente a quella inglese e la ripete per tutto il romanzo. Opta per «eccetera» (Darca 1952, 7-8), che sicuramente ha lo stesso significato di and all e si avvicina all’originale anche per lunghezza. Si tratta, inoltre, di una locuzione comune per la lingua italiana, di cui si fa un uso frequente anche nel parlato. Non si può fare a meno di notare però che essa non spezza la frase come il corrispettivo inglese ma anzi tenda ad allungarla ritmicamente. Non si produce quindi lo stesso effetto, anche perché normalmente essa tende a essere ripetuta («eccetera eccetera») e soprattutto a comparire in clausola.

Adriana Motti, invece, anche in questo caso si allontana dal testo originale e di volta in volta sceglie per and all un certo numero di equivalenti, che si alterneranno nel romanzo a seconda delle scelte della traduttrice. In alcuni casi avremo dunque «e le solite storie» o «e tutto quanto» (Motti 1961, 6), mentre in altri troveremo «e compagnia bella» (p. 23) ed «e vattelappesca» (p. 34). Si ha così più varietà, mentre nessuna di queste espressioni mira a soddisfare la brevità del corrispettivo americano.

Matteo Colombo opta per un atteggiamento simile a quello di Adriana Motti, ma lo mitiga in parte ritenendo che non si possa essere troppo aderenti al testo originale senza scadere nelle ripetizioni. Decide di variare le espressioni per rendere and all, ma in quantità ridotta rispetto alla Motti. Nel contesto preso in considerazione infatti incontriamo «e via dicendo» ed «e tutto quanto»(Colombo 2014, 6). che in entrambi i casi rispettano l’etimologia dell’espressione originale e anche il contesto in cui sono inseriti. In realtà questi modi di dire non sono molto vicini al linguaggio parlato dei giovani di oggi, a differenza delle altre espressioni scelte da Colombo. Probabilmente, da questo punto di vista, sarebbe stato efficace il ricorso alla formula «e quant’altro», oggi usatissima.

Inevitabilmente una versione come quella di Pavolini, distante nel tempo di oltre sessant’anni, risulterà poco comprensibile per il lettore moderno, ma ciò non significa che essa non presenti spunti traduttivi interessanti. Non incontriamo eclatanti errori di traduzione, ma solamente scelte traduttive differenti e figlie del proprio tempo. Darca (il critico) definirebbe la versione di Darca (il traduttore) del Catcher poco efficace, così come lo erano quelle traduzioni troppo letterali del Cimetière; e forse avrebbe anche ragione, visto l’enorme successo riscosso dall’esuberante versione di Motti. Darca (il traduttore), però, ha operato delle scelte che ha portato a termine con coerenza e costanza e che meritano di essere rispettate e comprese.

Le tre versioni di Catcher in the Rye ci raccontano una parte della ricezione italiana di questo testo, che continua a vivere, ad incuriosire ed appassionare, grazie anche alle loro parole italiane.

Riferimenti bibliografici

Berman 2000: Antoine Berman, Traduzione e critica traduttiva, traduzione e cura di Gisella Maiello, Oedipus, Salerno (da Antoine Berman, Le Projet d’une critique “productive”)

Bulgheroni 2010: Marisa Bulgheroni, In morte di Salinger, in «Lo straniero», marzo 2010, p. 5

Colombo 2014: Matteo Colombo, Il giovane Holden, Torino, Einaudi(traduzione da Salinger 2005)

Conca 2014: Liborio Conca, Speciale Holden, in «Il mucchio selvaggio», 20 maggio 2014

Corriere 1994: Morto l’editore Gherardo Casini, in «Il Corriere della Sera», 8 luglio 1994

Darca 1947: Jacopo Darca, Nota per sette traduttori, in «Poesia. Quaderni internazionali», III, 7

Darca 1952: Jacopo Darca, Vita da uomo (traduzione da Salinger 2005, edizione 1951), Roma, Casini

Di Stefano 2010: Paolo Di Stefano, Le vie dell’editoria infinite e capricciose, in «Il Corriere della sera», 2 febbraio 2010

Faeti 2010: Antonio Faeti, Omaggio a J.D. Salinger, in «Liber85», marzo 2010, pp. 1-3

Fondazione Primo Conti: www.fondazioneprimoconti.org/l-archivio/gli-archivi/corrado-pavolini.html

Fortuna 2010: Simone Fortuna, Cultura e pistola. Com’è pesante l’eredità ‘nera’ di Pavolini, in «La Repubblica», 8 aprile 2010

Gabici 2009: Franco Gabici, Macché Einaudi! Il primo editore italiano di J.D. Salinger è stato Casini, in «Istrice», rubrica «Bollicine di memoria, cultura e molto altro», 30 marzo 2009 (http://www.simonel.com/bollicine/gabici274.html)

Giachetti 1998: Romano Giachetti, Il giovane Salinger, Milano, Baldini & Castoldi

Guandalini 2014: Gina Guandalini, Il giovane Holden e le sue traduzioni, in «L’Ape musicale», 27 maggio 2014 (http://apemusicale.com/2014/05/27/saggi-il-giovane-holden/)

Motti 1961: Adriana Motti, Il giovane Holden, Torino, Einaudi (traduzione da Salinger 2005, edizione 1951)

Pampaloni 1961: Geno Pampaloni, Avventure e malinconia di un giovane americano, in «Epoca», 17 dicembre 1961, pp. 116-118

Rundle 2010: Christopher Rundle, Publishing Translations in Fascist Italy, Peter Lang, Oxford e altrove

Salinger 2005: J.D. Salinger, The Catcher in the Rye (prima edizione 1951), New York, Little, Brown and Company

Sofri 1999: Luca Sofri, La donna che tradusse Il giovane Holden, in «Diario», 1° settembre 1999

Altri testi consultati

Jeremy Munday, Introducing translation studies: theories and applications, Milton Park, Routledge, 2001 (ne esiste una traduzione italiana di Chiara Bucaria: Manuale di studi sulla traduzione, Bologna, Bononia university press, 2012)

Franco Nasi, Poetiche in transito: Sisifo e le fatiche del tradurre, Milano, Medusa edizioni, 2004

Lawrence Venuti, Translator’s Invisibility: A History of Translation, London, Routledge, 1995 (ne esiste una traduzione italiana di Marina Guglielmi: L’invisibilità del traduttore. Una storia della traduzione, Roma, Armando, 1999)