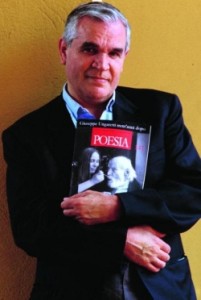

A COLLOQUIO CON NICOLA CROCETTI

di Franco Nasi

La rivista «Poesia. Mensile internazionale di cultura poetica» è nata nel 1988. Da allora è stata un appuntamento mensile per molti lettori e appassionati di poesia in Italia. Un appuntamento che fin dall’inizio ha avuto luogo un po’ dappertutto, perché la rivista aveva fatto la scelta coraggiosa di uscire in edicola. Scelta fortunata, se a distanza di quasi trent’anni la rivista continua ad avere fedeli lettori e qualificati collaboratori. A fondarla è stato Nicola Crocetti – grecista, saggista, e soprattutto editore – che tuttora la dirige e con il quale ora colloquiamo.

Ci può raccontare quali erano gli obiettivi della rivista alla sua nascita?

Nel 1987, quando si era sparsa la voce che volevo fare una rivista di poesia, due amici di Milano mi invitarono ad andare con loro ad assistere al convegno a Viareggio sulle riviste letterarie. Pensavano che mi potesse servire per raccogliere idee, o per rinunciare al progetto, che consideravano come molti altri una pazzia oltre che un suicidio economico. Fu un convegno noiosissimo. Ricordo però testualmente che cosa disse il primo oratore che salì sul palco: «In Italia esistono 380 riviste di poesia, di queste l’80 per cento si occupa prevalentemente o esclusivamente di poesia». Andammo a mangiare, e uno degli amici mi disse: «Allora, Crocetti, fai la trecentottantunesima rivista di poesia?». «No – risposi – faccio la prima». «Fa’ minga el bauscia», fu la controrisposta dell’amico milanese. La mia intenzione – e tutto questo detto, sia ben chiaro, senza sussiego né arroganza – era fare una rivista che sprovincializzasse il mondo delle riviste letterarie italiane. In che senso? Le riviste allora pubblicate si occupavano nella stragrande maggioranza dei casi di poesia italiana. Le loro redazioni erano spesso formate da gruppetti di poeti, per lo più giovani, di piccole realtà di provincia, che riuscivano a trovare un finanziamento minimo, sufficiente per pubblicare le proprie poesie, magari accompagnate da un inedito di un poeta famoso, come Giudici o Luzi, che un inedito non lo negavano a nessuno. La descrizione è un po’ caricaturale, ma molte di queste riviste nascevano in questo modo, e avevano tiratura e distribuzione limitate.

Nel 1987, quando si era sparsa la voce che volevo fare una rivista di poesia, due amici di Milano mi invitarono ad andare con loro ad assistere al convegno a Viareggio sulle riviste letterarie. Pensavano che mi potesse servire per raccogliere idee, o per rinunciare al progetto, che consideravano come molti altri una pazzia oltre che un suicidio economico. Fu un convegno noiosissimo. Ricordo però testualmente che cosa disse il primo oratore che salì sul palco: «In Italia esistono 380 riviste di poesia, di queste l’80 per cento si occupa prevalentemente o esclusivamente di poesia». Andammo a mangiare, e uno degli amici mi disse: «Allora, Crocetti, fai la trecentottantunesima rivista di poesia?». «No – risposi – faccio la prima». «Fa’ minga el bauscia», fu la controrisposta dell’amico milanese. La mia intenzione – e tutto questo detto, sia ben chiaro, senza sussiego né arroganza – era fare una rivista che sprovincializzasse il mondo delle riviste letterarie italiane. In che senso? Le riviste allora pubblicate si occupavano nella stragrande maggioranza dei casi di poesia italiana. Le loro redazioni erano spesso formate da gruppetti di poeti, per lo più giovani, di piccole realtà di provincia, che riuscivano a trovare un finanziamento minimo, sufficiente per pubblicare le proprie poesie, magari accompagnate da un inedito di un poeta famoso, come Giudici o Luzi, che un inedito non lo negavano a nessuno. La descrizione è un po’ caricaturale, ma molte di queste riviste nascevano in questo modo, e avevano tiratura e distribuzione limitate.

Quello che avevo individuato era la mancanza di una rivista che avesse una distribuzione a livello nazionale, con un respiro più ampio, che guardasse, come si dice, fuori dal cortile di casa. Ero reduce da poco tempo da una borsa di studio negli Stati Uniti, a cui devo tutto, compresa, in un certo senso, anche l’idea di «Poesia». Negli Stati Uniti, nel bene e nel male, ti insegnano a pensare in grande. La rivista nelle mie speranze doveva avere una tiratura alta, una distribuzione ampia, un formato diverso da quello librario o libresco delle altre riviste. Doveva essere una sorta di news magazine, con tantissime poesie, ma anche con informazioni giornalistiche, inchieste, e fotografie dei poeti. Nel 1988 nessuno conosceva le facce dei poeti. A malapena qualcuno riconosceva in fotografia Montale, e questo solo perché aveva vinto il premio Nobel. Mettere le facce dei poeti in copertina non fu facile come dirlo. I poeti, come tutti del resto, non sono sempre bellissimi. Una volta il distributore mi chiamò e mi disse: «Senta, questa è una galleria di mostri: perché non ci mette qualche bella signorina…».

«Poesia» non intendeva essere una rivista che si identificava con una poetica particolare, come lo era stata ad esempio «Poesia» di Marinetti. Voleva semmai dar conto in modo aperto, senza pregiudizi, di quanto di nuovo veniva pubblicato nel mondo, ma anche di autori del passato, italiani e stranieri, riletti e, quando necessario, tradotti o ritradotti.

Soprattutto non doveva avere un taglio accademico. La mia idea era di far scrivere pezzi introduttivi comprensibili, in un Paese in cui i critici e gli accademici non scrivono per il pubblico, ma per i loro colleghi. E l’idea di sprovincializzare cominciava proprio dalle introduzioni alle poesie che venivano pubblicate, e che spesso erano delle mini-antologie di poeti italiani e stranieri. Queste introduzioni dovevano essere intelligibili, informative, secondo la miglior tradizione divulgativa anglosassone. Gli americani, senza rinunciare per nulla al rigore, sono in grado di spiegare anche il poeta più astruso, persino i Cantos di Pound, in maniera, nei limiti, comprensibile. Questo in Italia non succedeva, e anche ora non succede spesso.

Qual è stata la reazione dell’accademia rispetto alla rivista?

Inizialmente ha reagito con la solita puzza sotto il naso, dicendo che si trattava di una rivista “popolare”. Poi si sono accorti che se scrivevano per le riviste accademiche avevano tredici lettori, se scrivevano per «Poesia» ne avevano molte migliaia. A quel punto si sono “adattati” a collaborare; anzi, a un certo punto c’è stata la coda.

Può quantificare il numero di lettori e di poeti pubblicati?

Il primo numero del gennaio 1988 ha venduto 23.000 copie. Poi ci sono stati dei problemi nei numeri successivi. Non avevo fatto la rivista per dirigerla personalmente, avendo altro da fare, compreso un lavoro che mi consentiva di guadagnarmi la pagnotta. Quindi per meno di tre anni la rivista è stata diretta da due poeti, Patrizia Valduga e Maurizio Cucchi. Partimmo con 23.000 copie vendute del primo numero, e dopo due anni eravamo scesi a 2.400copie. Il calo delle vendite fu dovuto soprattutto ai ritardi ingiustificabili nella preparazione dei numeri e ai conseguenti ritardi nelle uscite in edicola. Le cifre parlano da sole, e sono documentabili. Così ho deciso di dirigerla io. Nel 1992-93 «Poesia» arrivò ad avere 50.000 copie di tiratura, unica rivista al mondo con una diffusione così alta. Poi la tiratura diminuì progressivamente, assestandosi per molti anni sulle 20.000 copie. La crisi economica ha provocato anche a noi un calo delle vendite e alcune disdette di abbonamento, peraltro poco giustificate: 50 euro per un abbonamento annuale di 11 numeri di una rivista per un totale di 880 pagine di poesia l’anno non mi sembrano eccessive. Anche considerato che la rivista praticamente non ha pubblicità.

In 28 anni, «Poesia» ha pubblicato più di 24.000 pagine, quasi 3.300 poeti, più di 35.000 poesie, molte centinaia di poeti stranieri da 38 lingue, quasi sempre con testo a fronte, e molte migliaia di foto di poeti. L’attenzione alla poesia straniera corrispondeva alla mia idea originaria di guardare fuori dal cortile di casa. Nei primi anni in cui fudiretta dai due poeti summenzionati, la rivista si occupava prevalentemente di poesia italiana, con sporadiche escursioni nella poesia straniera. Sono numerosissimi i poeti pubblicati per la prima volta su «Poesia» e poi, in non pochi casi, approdati a grandi editori; e questo, naturalmente, è motivo di orgoglio.

Impressionante è scorrere l’elenco dei partecipanti al comitato di redazione della rivista negli anni: dai massimi poeti e critici italiani a premi Nobel della letteratura come Derek Walcott, Tomas Tranströmer, Seamus Heaney, per tacere di tanti altri autorevolissimi esponenti della poesia internazionale come Josif Brodskij, Tony Harrison, Odisseas Elytis, Charles Wright, Yves Bonnefoy, Adam Zagajewski. Questo segnala sicuramente un’apertura non pregiudicata nei confronti della poesia. Che ruolo hanno avuto questi rapporti nelle scelte editoriali?

Tutti hanno accettato con entusiasmo di partecipare, e non hanno lesinato suggerimenti. Anche se Josif Brodskij, quando gli chiesi di entrare a far parte del comitato di redazione, mi domandò: Do I have to work?. «No», gli risposi, non doveva lavorare. Così accettò. Da tutti loro sono arrivati numerosi preziosissimi consigli, serviti ad aprire la rivista al mondo, che peraltro ha come sottotitolo “mensile internazionale di cultura poetica”.

Oltre alla rivista, Lei ha fondato anche la casa editrice Crocetti dedicata quasi esclusivamente alla poesia e diventata uno dei punti di riferimento in Italia sia per la nuova poesia italiana (con lei hanno esordito tra gli altri autrici come Antonella Anedda, Mariangela Gualtieri, Maria Grazia Calandrone, Pierluigi Cappello) sia per la poesia in traduzione, con un catalogo assolutamente ineguagliabile per quanto riguarda la poesia (ma anche la narrativa) neogreca. Nella home page si legge che «la casa editrice è stata fondata nel 1981 da Nicola Crocetti, grecista e traduttore di poesia greca moderna e contemporanea». Nonostante la sua frequentazione della poesia, non compare accanto a grecista e traduttore la parola spesso abusata di “poeta”. Un luogo comune è che non si può essere traduttori di poesia senza essere poeti. Evidentemente qui abbiamo una prova che anche in questo caso il luogo comune non è sempre vero. O è un implicito understatement. Ci può raccontare del suo interesse per la poesia e per la traduzione di poesia.

Quando mi chiamano poeta rispondo: «Non offendiamo». Naturalmente scherzo, ma forse non tanto, se si conoscono alcuni poeti… Credo che per occuparsi seriamente di poesia basti averne letta molta, cosa che troppo pochi fanno. Credo che l’Italia abbia il numero più alto di persone che scrivono versi e il più basso di quelli che li leggono. Ognuno si pasce e si compiace dei suoi. Ma sono convinto che si possa diventare bravi traduttori di poesia anche senza essere poeti. Come peraltro dimostrano ottimi traduttori che però sono mediocri poeti in proprio.

Il mio innamoramento per la poesia risale a quando avevo undici anni e mi fu regalata un’antologia di poesie di Pascoli. Per me fu una folgorazione, e da allora non ho mai smesso di leggere poesia. Continuo a considerare Pascoli e D’Annunzio i due ultimi giganti della poesia Italiana. Dopo di loro ci sono stati molti grandi poeti: Montale, Giudici, Luzi, Caproni, Raboni, ma, credo, non più giganti.

Ho cominciato a tradurre i poeti greci perché, essendo di origine greca, ho pagato anch’io il pedaggio alle mie origini. Se uno ama la poesia e ha la fortuna di conoscere una lingua straniera, magari poco praticata, come il ceco, lo svedese, il polacco o il neogreco, quando gli capita di leggere una bella poesia nella sua lingua gli viene quasi irresistibile il desiderio di tradurla. Così ho cominciato anch’io. Leggevo o imparavo a memoria delle belle poesie in greco – ci sono molti grandi poeti in Grecia – e mi dicevo: «Com’è possibile che queste non siano conosciute in Italia?».

Ci fu anche un motivo contingente che mi indusse a tradurre di più. Nel 1967, come è noto, in Grecia avvenne il colpo di stato militare dei colonnelli. Nei sette anni di dittatura militare che seguirono, in tutto il mondo, Italia compresa, si accese un interesse particolare per la cultura greca, culla della democrazia ma vittima di un golpe che era una ferita al cuore dell’Europa. Le case editrici italiane chiedevano testi di autori greci, e io fui subissato da richieste di traduzioni, soprattutto di poeti, perché di questo io mi occupavo. In quegli anni i poeti greci conobbero forse per la prima volta un momento di notorietà, se non di gloria: furono pubblicati numerosi libri di poesia, anche se più per motivi politici che per ragioni strettamente letterarie. Quando cadde la giunta militare, venne meno anche l’interesse editoriale per la cultura greca. Io nel frattempo mi ero fatto una scorta di traduzioni, che però più nessuno voleva. «Ormai la Grecia non tira più, lascia perdere», mi dicevano quando le proponevo loro. Così decisi di pubblicarmeli io: due o tre libri l’anno. Così è nata la mia casa editrice. Poi, però, fare libri è una malattia destinata a diventare cronica.

Una malattia costosa?

Di poesia non si campa. Almeno non gli editori. Ci campano, e a volte molto bene, alcuni poeti, soprattutto negli Stati Uniti (ma non solo), dove c’è una pletora di premi per la poesia da 50.000, 100.000 dollari ciascuno, che tutti i più noti poeti americani hanno vinto, alcuni anche più di una volta. Sempre negli Usa, i poeti vengono spesso cooptati dalle università per tenere corsi di “scrittura creativa”, whatever that means… In Italia gli editori di poesia non ci campano di certo. Io, scherzando, ma non del tutto, dico che per fare libri mi sono mangiato la dote di mia figlia, nel senso che ho dato fondo alle mie poche risorse, in qualche caso indebitandomi. Moltissime case editrici hanno succhiato per decenni alle mammelle dello Stato italiano, grazie al loro allineamento “organico” con i partiti politici. Con l’arrivo della crisi e la fine delle vacche grasse, molti piangono, qualcuno ha chiuso o si è ridimensionato. Chi, come me, non ha mai fatto parte di nessuno schieramento, è sempre rimasto a bocca asciutta. In compenso, però, libero, di una libertà pura e assoluta.

Ma questo è il destino di chi pubblica poesia di qualità. L’alternativa è trasformare l’editoria in business, e non sono pochi editori a farlo, pubblicando libri a pagamento. In America la chiamano Vanity Press. Le persone che scrivono versi in Italia sono legioni, secondo alcuni sondaggi sono centinaia di migliaia. Personalmente calcolo – e forse è un calcolo per difetto –, di aver ricevuto in questi decenni circa 70.000 manoscritti di poesia. A dimostrazione del fatto, se ce ne fosse bisogno, che tutti scrivono poesia e quasi nessuno legge. Un ottimo mercato per la Vanity Press, perché pur di vedere il proprio nome stampato sulla copertina di un libro molti sono disposti a qualunque cosa, verrebbe da dire a qualunque nequizia.

Ci può accompagnare un po’ nel suo laboratorio di traduttore? Le curiosità sono le solite: quanto ha tenuto conto della metrica e della rima del testo originale e quanto della cultura italiana, ovvero quanto ha cercato di introdurre nella lingua e nella cultura italiana aspetti linguistici e culturali peculiari alla cultura greca?

Quella della traduzione in metrica e rima è una vexata quæstio, su cui si sono esercitate legioni di “traduttologi”. Tradurre, come vuole un luogo comune, è tradire (l’originale). In altre parole, allontanarsene – più o meno. Rispettare metrica e rima, se l’originale le ha, richiede un’esperienza e un’abilità fuori del comune, il che, quantomeno, fa piazza pulita dei dilettanti. Perché trovare la rima giusta è una bella fortuna, se non un miracolo. E forzare la versione, piegandola alle esigenze della rima, finisce a volte per accentuare l’allontanamento dall’originale, dando luogo non di rado a soluzioni grottesche. Spesso il dilemma è: tradisco il senso o tradisco la forma? A me piace ricordare una frase di un grande poeta inglese scomparso di recente, Charles Tomlison: «Le probabilità di trovare una rima sono come le probabilità di incontrare la persona giusta per sé: trovarsi dipende dal caso, ma se la trovi, si stabilisce il legame…».

Forse un caso esemplare riguarda la poesia del greco Kavafis, poeta tra i maggiori del secolo scorso, il quale usa prevalentemente il verso libero, ricorre occasionalmente a metrica e rima, ma è sempre molto attento alla musicalità del verso. Il grande Filippo Maria Pontani, nella sua impareggiabile traduzione di mezzo secolo fa, ha rispettato pienamente questi elementi stilistici. Quando si ha una traduzione così bella dovrebbe essere inutile scimmiottarla. Nondimeno in Italia esistono più di 25 traduzioni – parziali o totali – di Kavafis, alcune fatte da persone che non masticano una parola di greco (come Montale, Nelo Risi o Ceronetti), e perfino da qualcuno che ha gravi problemi con l’italiano…

Allora, perché ritradurre Kavafis? Per diversi motivi. Primo: poiché nessuna traduzione è mai all’altezza dell’originale, molte e diverse traduzioni sono come tessere di un mosaico che concorrono a comporre una riproduzione il più somigliante possibile a quell’originale. Naturalmente ci sono le tessere bianche e nere, quelle grigie (la maggior parte, che costituiscono lo sfondo), ma anche quelle celesti, rosse e d’oro, che tracciano e accentuano i lineamenti.

Altro non trascurabile motivo è che sono convinto che dopo cinquant’anni ogni traduzione, fosse anche opera del Padreterno, debba essere rifatta, per le ovvie considerazioni sull’evoluzione della lingua e della cultura.

La mia regola su come tradurre è quella, banalissima, secondo cui una buona poesia nella lingua di partenza deve essere una buona poesia nella lingua di arrivo. In barba a tutti i trattati di traduttologia, io mi uniformo a questa regola semplice ed elementare. Quando traduco una poesia che nell’originale è in metrica, cerco se non di riprodurre la metrica, cosa non sempre possibile, di rispettare ritmo e musicalità.

A proposito di Kavafis. A volte i poeti rompono con le norme linguistiche e introducono degli errori, a volte intenzionali, a volte non voluti. Kavafis commette qualche “errore” grammaticale nelle sue poesie. Come si è comportato lei nella traduzione degli errori?

Credo che in questi casi non abbia senso tentare di riprodurre l’“errore”, e si debba tradurlo normalmente spiegandolo in nota. Kavafis ha una poesia intitolata in greco Epèstrefe, che nelle sue intenzioni dovrebbe significare Ritorna. Ma l’imperativo greco di “tornare” è Epìstrefe, e leggendo il titolo prima della poesia si ritiene che anziché dell’imperativo si tratti della terza persona singolare dell’imperfetto. Passato alla storia come un errore marchiano, in realtà questo titolo si può considerare ormai una licenza d’autore. E va anche detto che simili errori nel neogreco sono molto comuni ancor oggi, soprattutto nel linguaggio orale. Le licenze d’autore hanno spesso esiti altissimi, basti pensare alla poesia di Amelia Rosselli.

Quanto è stato importante il rapporto personale con i poeti che ha tradotto (penso a Ghiannis Ritsos o Odysseas Elytis)?

Io sono stato lungamente amico di molti poeti greci, ma soprattutto di Ritsos, che considero uno dei maggiori poeti del Novecento a livello mondiale. Lavorare con persone così è la più grande fortuna che possa capitare a un traduttore. Quanti sono i dubbi ermeneutici che ci si trova a dover risolvere quando si traduce? In questi confronti a volte succedono cose curiose. Ricordo che una volta mi trovavo a casa di Ritsos e traducevo alcune poesie in sua compagnia. In un testo, per una svista, sostituii le parole finali di due versi, Kronos e Kosmos. La mia versione suonava «mi fa male il tempo» anziché «mi fa male il mondo», com’era nell’ originale. Ritsos si accorse dell’errore, ma decise che la mia svista aveva “migliorato” la sua poesia, decise che il verso sarebbe rimasto «mi fa male il tempo», e corresse l’originale.

Io sono stato lungamente amico di molti poeti greci, ma soprattutto di Ritsos, che considero uno dei maggiori poeti del Novecento a livello mondiale. Lavorare con persone così è la più grande fortuna che possa capitare a un traduttore. Quanti sono i dubbi ermeneutici che ci si trova a dover risolvere quando si traduce? In questi confronti a volte succedono cose curiose. Ricordo che una volta mi trovavo a casa di Ritsos e traducevo alcune poesie in sua compagnia. In un testo, per una svista, sostituii le parole finali di due versi, Kronos e Kosmos. La mia versione suonava «mi fa male il tempo» anziché «mi fa male il mondo», com’era nell’ originale. Ritsos si accorse dell’errore, ma decise che la mia svista aveva “migliorato” la sua poesia, decise che il verso sarebbe rimasto «mi fa male il tempo», e corresse l’originale.

Torniamo alla sua attività di direttore della rivista: sceglie lei i poeti stranieri da pubblicare e poi cerca un traduttore, o viceversa sono proposte che le arrivano da critici, studiosi, traduttori?

Funziona in entrambe le direzioni. Tuttavia sono molto più numerose le proposte che ricevo di quelle che posso commissionare io; e questo per ovvie ragioni economiche. Se «Poesia» non fosse la rivista francescana che è, io potrei permettermi di ordinare traduzioni ai migliori traduttori su piazza. Però non posso chiedere loro di lavorare gratuitamente. Se invece la proposta arriva da loro, e risponde ai requisiti della rivista, è ben accetta.

Interviene, e in che modo, nelle traduzioni dei suoi collaboratori?

Certamente. A volte non solo le traduzioni delle persone poco esperte, ma anche quelle fatte da persone di fama sono claudicanti. I primi tempi un po’ per pudore, un po’ per rispetto, un po’ per soggezione, telefonavamo, chiedevamo loro di rivederle, o di poter intervenire noi direttamente. Ci trovavamo sempre di fronte a un muro di diniego. A tutti i traduttori capita di sbagliare: talvolta per distrazione, talaltra per insipienza. Ma solo i grandi, i bravissimi sono disposti ad ammettere l’errore. I mediocri non sono mai disposti ad ammetterlo, si arrampicano sugli specchi per giustificarlo o lo difendono a spada tratta. Per questo sono giunto a questa determinazione: correggiamo direttamente gli errori e mettiamo i traduttori di fronte al fatto compiuto. Forse non è giusto, ma considerate le reazioni ostinate non c’è altro da fare. Molti prendono cappello, si lamentano, si offendono per i nostri cambiamenti. Pazienza: in questi casi facciamo a meno della loro collaborazione. Ma la storia si ripete, sempre la stessa: quando si segnala un errore a un bravo traduttore, questo ringrazia; quando lo si segnala a uno sprovveduto, questo si sente accusato di non conoscere bene la lingua, e ricorre a qualunque mezzo, anche il più infame, per sostenere l’insostenibile.

Non so se l’immagine sia originale, ma la traduzione è un campo minato. Se sei un bravo sminatore e fai bene il tuo lavoro, eviterai una, due, dieci, cento, mille mine. Ma, prima o poi, una la calpesti. Voglio dire che la svista può capitare a chiunque.

La scuola migliore per imparare a tradurre?

È tradurre. Fare esperienza. Leggere. Avere la fortuna di imbatterti in un bravo maestro che ti corregga e ti consigli. Ed essere modesti. Arroganza e supponenza sono le peggiori nemiche della traduzione.