TEORIA E DETERMINISMO NELLA STORIA DELLE TRADUZIONI

di Michele Sisto

Catrin Welz-Stein, The World, arte digitale

Sull’ultimo numero di «tradurre», nella recensione al mio libro sulle Traiettorie (Sisto 2019), Gianfranco Petrillo solleva una questione fondamentale, non solo per gli studi sulla storia delle traduzioni, ma in ogni studio che si pretende scientifico: può il ricorso alla teoria, ovvero l’adozione dichiarata di metodi e strumenti codificati, diventare una “gabbia” troppo rigida e condurre a una ricostruzione deterministica dei fenomeni indagati? Poiché è un timore che nelle discipline umanistiche sento esprimere di frequente, vorrei approfittare della schiettezza con cui Petrillo lo manifesta per affrontarlo altrettanto schiettamente, allargando il discorso anche un po’ al di là del caso specifico. Nella recensione si legge:

Quello che non convince è proprio il termine traiettoria, un’immagine balistica dal sapore deterministico. Come tutte le griglie interpretative, per quanto feconde, anche questa proposta da Sisto rischia di diventare una gabbia rigida e vincolante, che non contempla le deviazioni, le eccezioni, le contraddizioni, le svolte secondarie che costituiscono il normale svolgimento della storia così come della vita umana. Si veda la figura 3 a p. 266: la collocazione della «Medusa» mondadoriana nel «Polo di produzione di massa» non tiene in nessun conto la perizia imprenditoriale che alla «Medusa», destinata a quelli che oggi si chiamerebbero i lettori “forti”, affiancava i «Romanzi della palma», destinati appunto al pubblico “popolare”, in particolare femminile, venutosi a creare con l’avanzare dell’alfabetizzazione. Lo dimostra l’evidente forzatura della collocazione in quel quadrante, a «basso capitale letterario», non tanto di un classico come Goethe (spiegabile in quella particolare veste), quanto di un autore contemporaneo decisamente “difficile” come Thomas Mann, così come la collocazione nel quadrante «Polo di produzione ristretta» di Erich Kästner, che in Italia ebbe un momento di vasta popolarità con una serie di romanzetti gialli per ragazzi. Forse proprio il ricorso a questa distinzione tra i due «poli», certamente valida sul piano strettamente editoriale, presenta qualche debolezza nel nesso con il valore estetico (ovvero, direbbe Sisto, «simbolico»).

Prima di affrontare la questione del metodo in generale, credo sia opportuno soffermarsi sul metodo particolare che ho adottato in Traiettorie, procedendo poi gradualmente dal particolare al generale. E comincerei proprio dall’immagine della “traiettoria”: se anche il lettore più consentaneo rischia di fraintenderla è indispensabile chiarirla meglio. Si tratta di un concetto che ho preso da Pierre Bourdieu e adattato all’oggetto che intendevo indagare: le traduzioni. Senza tornare sulla definizione che ho provato a darne nell’Introduzione al volume (che si può leggere anche all’indirizzo http://www.leparoleelecose.it/?p=36133) vorrei qui insistere su un punto: dietro il concetto di traiettoria non c’è un’immagine, né tantomeno un’intenzione, deterministica. Al contrario. L’ho adottato (e adattato) proprio per avere a disposizione uno strumento concettuale in grado di rompere con alcuni nostri pre-giudizi storici, ideologici, disciplinari – quelli sì deterministici! – e di consentirci di vedere le dinamiche reali che hanno presieduto alla scelta delle opere da tradurre, al modo di tradurle e al modo di interpretarle.

Costruzione di un concetto: traiettoria

Bourdieu parla di traiettoria non a proposito di traduzioni ma di soggetti che agiscono nel mondo sociale: ogni loro (nostra) azione può essere descritta come una presa di posizione nello spazio sociale, ovvero in uno o più campi specifici. Scrivere un romanzo è una presa di posizione, tradurre un libro è una presa di posizione. Ciascuna, poi, è associata a un capitale simbolico: tradurre un romanzo per Adelphi è una presa di posizione qualitativamente diversa dal farlo per una piccola casa editrice locale, implica cioè – come minimo – l’accesso a posizioni di prestigio ben maggiori. La sequenza di queste prese di posizione – che appaiono tali e acquistano significato solo in relazione alle altre prese di posizione nel medesimo campo – descrive una traiettoria, che si sviluppa dunque sia nello spazio sociale sia nello spazio simbolico.

Applicare il concetto di traiettoria alle traduzioni complica le cose, perché i soggetti agenti, in questo caso, non sono gli autori tradotti – che raramente possono farsi mediatori della propria opera in un paese che non sia il loro – ma coloro che li traducono. Per descrivere la traiettoria di Thomas Mann in Italia, per esempio, occorrerà ricostruire la successione delle prese di posizione dei suoi traduttori, editori, commentatori, ecc. e dunque prendere in esame, in effetti, le loro traiettorie (è quello che facciamo nel portale LTit.it e nella rubrica di «tradurre» LTit – Anteprima. Attraverso le traiettorie dei mediatori italiani – che includono anche le istituzioni: case editrici, collane, riviste, premi letterari, ecc. – possiamo dunque tracciare quelle degli autori e delle opere straniere, e farci un’idea non solo del capitale simbolico che di volta in volta è loro associato, ma anche della zona del campo in cui questo capitale è riconosciuto (un certo autore può essere considerato di culto in alcuni circoli di scrittori ma del tutto ignorato dal grande pubblico, o viceversa). Su questa base teorica possiamo immaginare, per esempio, di ricostruire la traiettoria italiana non solo di un autore straniero, ma anche di una singola opera, per esempio del Faust o dei Buddenbrook, nello spazio sociale e simbolico italiano.

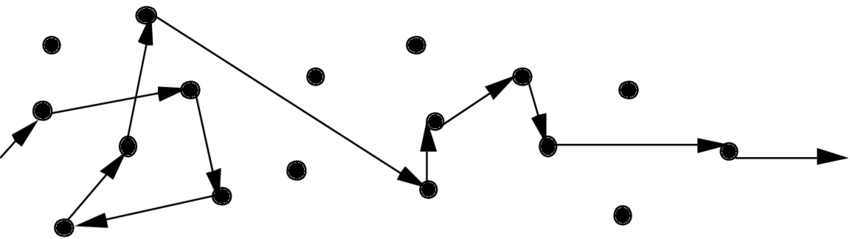

A cosa serve tutto ciò? A capire meglio che ruolo ha la letteratura tradotta nel nostro sistema letterario: chi la produce, perché, e per chi, ovvero presso quale tipo di lettori essa acquista, in un dato momento, prestigio e significato fino a diventare, se questi lettori sono critici o scrittori, una funzione attiva nella produzione di letteratura italiana. Non rischia di essere deterministico? Credo di no. Per come l’abbiamo definita – una «successione di prese di posizione» – una traiettoria non può essere determinata dall’inizio, neanche approssimativamente, come accade per la parabola di un proiettile, ma può essere ricostruita solo a posteriori, riunendo i punti di una linea spezzata che non può essere che irregolare, aperta, imprevedibile. Per intenderci, quando penso a una traiettoria, non immagino una linea di questo tipo (la figura è presa da pagine web che nulla hanno a che fare con il nostro problema, ma è giusto per intenderci):

ma piuttosto di questo (anche la seguente immagine è del tutto approssimativa, ma sufficientemente diversa dalla precedente):

(Nella teoria bourdieusiana, naturalmente, le cose sono assai più complesse, e soprattutto interrelate: non ha senso visualizzare una traiettoria senza rappresentare anche lo spazio sociale in cui si sviluppa, ovvero il campo; e infatti Bourdieu ha dato diverse rappresentazioni grafiche del campo, per esempio in Bourdieu 2005 o in Bourdieu 1999, ma nessuna di singole traiettorie; ha provato a farlo invece, e a mio avviso in modo utile, Heribert Tommek nell’analizzare il campo letterario tedesco del secondo novecento [Tommek 2010]. In ogni caso si tratta sempre di schemi interpretativi, che come tutti gli schemi possono essere utili a vedere le cose, ma non sono le cose).

L’uso del concetto di traiettoria, proprio per come è costruito, produce dunque un effetto programmaticamente anti-deterministico. Non solo contempla «le deviazioni, le eccezioni, le contraddizioni, le svolte secondarie che costituiscono il normale svolgimento della storia così come della vita umana», ma le mette al centro dell’indagine. Quando inizio una ricerca, non so mai cosa troverò. Posso avere delle ipotesi, ma la maggior parte delle volte mi trovo a fare i conti con dati che mi costringono a rivederle, e a risultati imprevisti e sorprendenti.

Un caso di studio: la posizione della «Medusa» nel campo letterario degli anni trenta

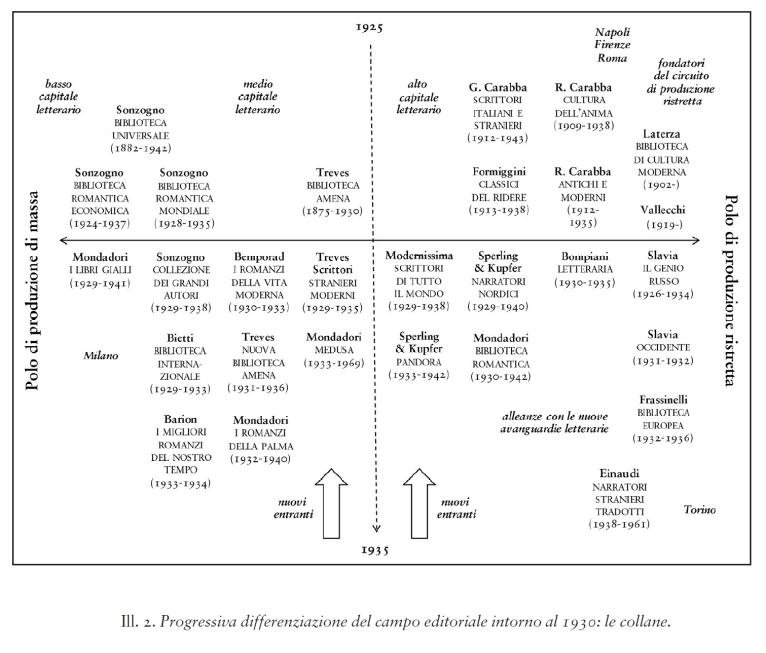

Prendiamo il caso di Mondadori negli anni trenta del Novecento, su cui si sofferma Petrillo. Il mio problema era posizionare le collane mondadoriane nel campo letterario, per farmi un’idea del capitale simbolico che possedevano, e che potevano quindi trasferire agli autori da loro pubblicati. Secondo Bourdieu, una casa editrice più vicina al polo di produzione ristretta, la cui logica prevede che le opere si pubblichino per motivi letterari, gode di un prestigio e di un potere di consacrazione maggiore rispetto a una casa editrice più vicina al polo di produzione di massa, la cui logica prevede che le opere si pubblichino per motivi commerciali. È la stessa polarizzazione – strutturale e simbolica – per cui siamo in grado di distinguere immediatamente il cinema d’autore da quello di cassetta, la musica underground dal pop commerciale, il teatro di regia da quello d’intrattenimento: anche adesso essere pubblicati da Adelphi o da minimum fax comporta un prestigio maggiore dell’essere pubblicati da Fabbri o Baldini & Castoldi. (Le posizioni intermedie sono molte, e importantissime, ma per ora concentriamoci sui poli estremi, per vedere il quadro d’insieme.)

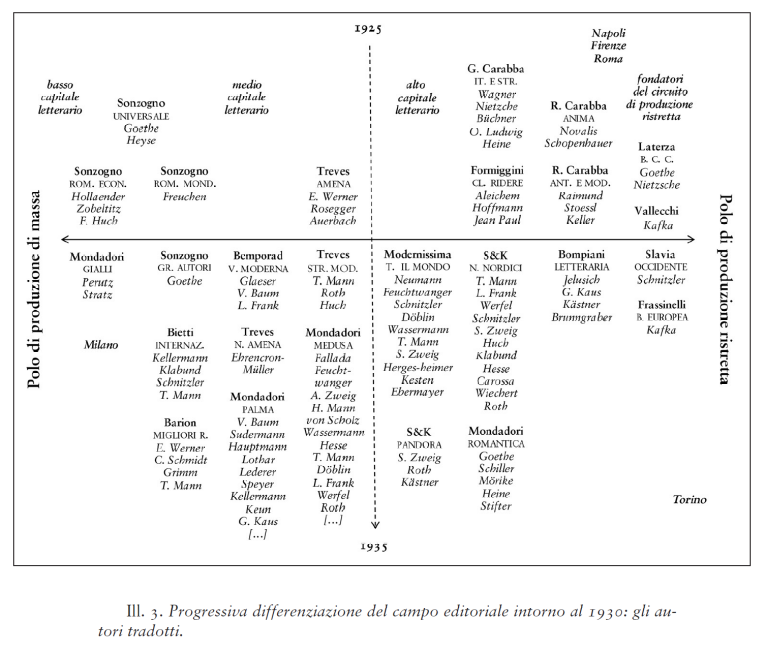

Ora, poiché Mondadori negli anni trenta pubblica diverse collane posizionandole in diverse zone del campo, dai «Gialli» alla «Biblioteca romantica», una domanda tipica per me era: quanto è vicina «Medusa» al polo di produzione di massa? e al polo di produzione ristretta? O meglio: secondo quale logica opera, prevalentemente? Anch’io in un primo momento non ero in grado di sottrarmi all’influenza di una tradizione di studi, prevalentemente milanese e di storia dell’editoria, che insiste sulla «perizia imprenditoriale» di Mondadori, anche nel comprensibile intento di smarcarlo dall’accusa di compromissione col fascismo che gli viene mossa da altri studi, prevalentemente romani e di storia politica (non è una questione di campanilismi, naturalmente, ma di scuole storiografiche con interessi e sensibilità diversi). Ero dunque convinto di dover considerare «Medusa» una collana ad alto capitale simbolico, assai vicina al polo di produzione ristretta. Ma i conti non mi tornavano: ben pochi degli autori della «Medusa», anche quelli oggi canonizzati come Thomas Mann, Hermann Hesse o Joseph Roth, venivano discussi dalle avanguardie letterarie, ovvero dagli scrittori, dai critici militanti e dagli specialisti di letteratura. Pochi e poco rilevanti gli interventi su di lui nelle riviste che davano il tono alla discussione letteraria, come «Solaria», «Il Frontespizio», «La Cultura», «Occidente», ecc. Allora sono andato a guardare le cifre (che si trovano ad esempio in Rundle 2019): i primi titoli dei «Gialli» hanno tirature iniziali di 50.000 copie, e i successivi di almeno 20.000, col che siamo decisamente nella produzione di massa; «Medusa» oscilla invece fra le 2.000 e le 6.000, e può raggiungere e superare le 20.000 con le ristampe. Come termine di confronto prendiamo la «Biblioteca europea», fondata negli stessi anni e diretta da Franco Antonicelli per Frassinelli – dove escono Dedalus di Joyce, Moby Dick di Melville, Il Processo di Kafka – le cui prime tirature sono sempre nell’ordine di poche centinaia di copie, vicine cioè a quelle di riviste come «Solaria». Mettendo insieme questi e altri dati ho abbozzato lo schema contestato da Petrillo, dove la «Biblioteca europea» è collocata più in prossimità del polo di produzione ristretta (pochi titoli, basse tirature, autori molto selezionati), mentre «Medusa» è grossomodo a mezza strada: meno prestigiosa (e consacrante) della «Biblioteca europea», ma ben più dei «Gialli» o dei «Romanzi della palma», giustamente richiamati da Petrillo (molti titoli, alte tirature, autori di scarso prestigio letterario).

È uno schema molto rudimentale, ma mi serve per avere una prima immagine complessiva del campo e della posizione di ciascuna collana rispetto alle altre: verso l’alto ci sono le collane più antiche, verso il basso le più recenti (al centro, tratteggiata, la linea del tempo); verso sinistra le più commerciali, verso destra le più letterarie (l’asse che unisce i due poli è collocato all’altezza del 1929, anno d’inizio della rapida trasformazione del campo editoriale; e si badi che il quadrante sinistro, che descrive il campo di produzione di massa, dovrebbe occupare, per le sue reali proporzioni, uno spazio molto maggiore del destro). In questo schema «Medusa» appare senz’altro come la collana più prestigiosa di Mondadori, dopo la «Biblioteca romantica» diretta da Borgese, ma non ha lo stesso capitale simbolico di altre collane che adottano in modo più rigoroso la logica specifica del campo di produzione ristretta. Mondadori vuole vendere, ed è lui stesso a non farne mistero. Per questo pubblica in «Medusa» solo autori che abbiano buone prospettive di vendita. E per questo non è quasi mai il primo in Italia a pubblicare un nuovo autore: aspetta che il duro lavoro simbolico della consacrazione lo facciano altri, poi acquisisce i diritti. Il suo modello dichiarato è Treves, e non è un caso che collochi le sue collane nelle stesse posizioni di quelle del suo predecessore di maggior successo: in fondo «Medusa» non è che una versione aggiornata e più sofisticata della «Biblioteca amena». Niente di meno: la «Biblioteca amena» era la collana di Verga, D’Annunzio, Flaubert, Tolstoj e Dostoevskij, oltre che di molti autori oggi dimenticati. Ma anche niente di più.

Queste considerazioni mi hanno portato alle conclusioni – sintetizzate nella figura 3 qui sotto riprodotta – che hanno sconcertato Petrillo, e inizialmente anche me. La pubblicazione delle Storie di Giacobbe nella «Medusa» costituisce per Mann senz’altro un progresso sulla strada della consacrazione, se si pensa che I Buddenbrook era uscito per la popolarissima Barion (un po’ come esordire oggi con Newton Compton) e la Montagna incantata per l’agguerrita ma poco rigorosa Modernissima di Dàuli (difficile trovare un equivalente attuale); ma non gli dà ancora accesso ai circuiti della legittimazione letteraria, che di fatto gli si apriranno solo nel dopoguerra. Al confronto, Kästner è stato letto di meno, ma molto più discusso dai romanzieri italiani: Fabian esce nella collana «Letteraria» di Valentino Bompiani – che, non dimentichiamolo, è egli stesso uno scrittore – con una prefazione (anche se non lusinghiera) di Massimo Bontempelli, uno dei letterati più autorevoli del momento, e Kästner è uno dei pochi autori chiamati in causa nella discussione sul “romanzo collettivo” (recentemente ricostruita da Baldini 2019), che coinvolge Alberto Moravia, Piero Gadda e tutta la nuova generazione di narratori raccolti intorno a Bompiani.

Ora, proprio la teoria, che mi porta a una ricostruzione apparentemente forzata (Kästner più “consacrato” di Mann!), mi consente di spiegare un dato che altrimenti apparirebbe anomalo, e cioè che – come già ricordato – Thomas Mann, benché assai tradotto, è assai poco presente nella discussione letteraria degli anni trenta (lo sarà nel dopoguerra, ma è tutt’altra faccenda) e non è un punto di riferimento per i nostri romanzieri, mentre lo sono con tutta evidenza Döblin, Kafka e, in una certa misura, anche Kästner. Ma perché a Petrillo, che ha studiato a fondo questo stesso periodo (Petrillo 2019a e 2019b), la mia appare «un’evidente forzatura»? Perché quelli che Bourdieu chiamerebbe i nostri «criteri di visione e divisione» attuali, per cui Thomas Mann è uno dei grandi autori del canone novecentesco e Erich Kästner un autore di «romanzetti gialli per ragazzi», determinano il nostro modo di guardare al passato, e ci impediscono di prendere in considerazione la semplice possibilità che Mann, negli anni venti e trenta, non godesse – nelle cerchie letterarie italiane – del prestigio di cui gode oggi. (Mentre questo non stupisce affatto se si considera la complessiva traiettoria italiana di Mann dalla pubblicazione dei Buddenbrook nel 1901 al Nobel del 1929: i letterati lo guardano con sufficienza, gli editori non lo vogliono pubblicare, e i suoi pochi affezionati estimatori, come Alberto Spaini o Lavinia Mazzucchetti, devono fare i salti mortali per farlo conoscere ai lettori).

Il mio, alla fin fine, non è che un tentativo di ricostruire i «criteri di visione e divisione» vigenti negli anni trenta, affrancandoci dai nostri. È, in particolare, un tentativo di misurare quella cosa apparentemente incommensurabile che è il capitale simbolico di un autore. O di un genere letterario: come il romanzo, che nell’Italia di allora era così poco legittimo che gli autori più consacrati se ne tenevano alla larga (salvo eccezioni come Borgese), preferendo di gran lunga condurre le loro ricerche nell’ambito della prosa d’arte, dell’autobiografia lirica o del saggismo. Per questo al centro della mia indagine ho posto non il realismo, come avrebbe preferito Petrillo, ma La consacrazione del romanzo (così recita il titolo del mio studio), cercando di capire in che misura vi abbiano contribuito le nuove collane di narrativa straniera inaugurate intorno al 1930, con le loro rispettive traiettorie (già, perché anche le collane cambiano posizione nel campo, acquisendo o perdendo capitale specifico). Le conclusioni a cui giungo possono essere discusse, anzi sono il primo a ritenere che vadano ulteriormente precisate, ma il punto che mi preme sottolineare è che a questo scopo è opportuno affinare la teoria, non metterla da parte.

Credo quindi che sia prematuro, e in fondo controproducente anche per la causa per cui «tradurre» si batte, attribuire alla proposta di Traiettorie una patente di rigidità, esponendola, anche senza volerlo, a facili liquidazioni, in particolare da parte di coloro – e sono molti – che diffidano per principio della teoria.

Contro il determinismo: elogio della gabbia

È chiaro che Petrillo, nella sua recensione, non intende questo. Ma quando osserva che «come tutte le griglie interpretative, per quanto feconde, anche questa proposta da Sisto rischia di diventare una gabbia rigida e vincolante», fa scattare in me un moto di difesa. Altre volte mi sono sentito muovere la critica – benevola, ma condiscendente – di eccesso di teoria, come se il fatto stesso di richiamarsi a un metodo (che sia quello di Bourdieu o altro) dovesse condurre a risultati prevedibili e meccanici. Mentre è vero il contrario. Proprio perché uso un metodo accuratamente elaborato, ampiamente collaudato e soprattutto autoriflessivo – in questo, e solo in questo, consiste la sua “scientificità” – non so quali saranno i risultati delle mie ricerche. La teoria mi aiuta a formulare le domande, non mi dà le risposte. Anzi, tenderei a rovesciare l’assunto: proprio l’assenza o l’insufficienza della teoria rischia di rendere inadeguate le nostre domande e di consegnarci così ai «criteri di visione e divisione» acquisiti, quando non alle nostre idiosincrasie, portandoci infine a dare risposte che coincidono con ciò che già sappiamo.

Di più: guardando al costume prevalente nelle discipline umanistiche in Italia (molto diverso da quello dominante in Germania o negli Usa, per il quale farei probabilmente un discorso opposto) mi sentirei di incoraggiare la teoria e l’autoriflessività, anzi, di fare un vero e proprio elogio della gabbia. Perché la gabbia, usata con criterio, serve non tanto a chiudercisi dentro quanto a lasciare fuori i nostri pre-giudizi, che altrimenti ci accompagnano senza che ce ne accorgiamo in tutte le fasi delle nostre ricerche. In questo senso è indispensabile. Come in ogni aspetto della vita, anche nella ricerca noi siamo, che lo vogliamo o no, determinati da abitudini, consuetudini e modelli, da ciò che faceva il nostro maestro, da ciò che fanno i nostri colleghi o da ciò che va di moda, e rari sono i momenti in cui ce ne rendiamo conto, e ancora più rari quelli in cui riusciamo, faticosamente, a produrre una rottura rispetto a una normalità che ci sembra immutabile. Per me Bourdieu, spesso a sua volta accusato di determinismo, è il pensatore di queste rotture, o rivoluzioni simboliche. Per altri può essere Foucault, o Lukács, o Bachtin, o Hegel. Benissimo: je cherche mon bien où je le trouve, diceva Moliére (cerco quel che è bene per me là dove lo trovo). L’importante è forgiarsi liberamente una teoria, costruirsi una gabbia per non restare ingabbiati.

Quante ricerche che ne sono prive – a volte ospitate persino sulla sorvegliatissima «tradurre» – sono sterili, perché fin dalle prime righe sappiamo già dove porteranno, perché lo sguardo che fissano sul loro oggetto, le domande che gli pongono (o che non gli pongono affatto), coincidono con i pre-giudizi, le mode, i luoghi comuni del presente? Solo qualche esempio relativo all’ambito in cui mi muovo, la storia delle traduzioni: quanti saggi abbiamo letto in cui una traduzione del passato viene giudicata a partire dalle consuetudini traduttive dominanti oggi? e magari, su questa discutibile base, giudicata “disinvolta”, “arbitraria”, “datata” o perfino “sbagliata”? Quanti ne abbiamo letti in cui si esprime stupore, quando non un certo dispetto, perché un certo autore sarebbe stato tradotto “in ritardo” o in modo “inadeguato”, semplicemente in virtù del fatto che noi oggi lo consideriamo canonico e dunque ci aspettiamo che lo si considerasse tale anche in passato? E quanti continuiamo a leggerne in cui, sulla base della giusta condanna politica del fascismo, gli anni trenta vengono descritti come un’epoca di censura e di autarchia culturale contro l’evidenza del dato che mai prima di allora si è tradotto così tanto? (per fortuna Pavese, parlando di «decennio delle traduzioni», ci ha messo a disposizione un luogo comune uguale e contrario, a cui alla peggio ci si può appellare…)

Chi, dunque, corre maggiormente il rischio di determinismo (uso qui la parola in senso lato, e non nella sua specifica accezione filosofica): colui che fa ricorso alla teoria per affrancarsi dell’assiologia corrente o colui che diffida della teoria per paura di rimanervi ingabbiato?

Certo, si può esagerare anche con la teoria, un rischio contro il quale ha messo in guardia, tra gli altri, Cesare Cases, che nella satira Il poeta, il logotecnocrate e la figlia del macellaio («quaderni piacentini», 1978) se la prendeva giustamente con il «terrorismo» di chi brandisce il «metodo» – in quel caso lo strutturalismo – per intimidire studenti e avversari. Conosciamo tutti le derive, altrettanto sterili, di un uso cieco della teoria: le vediamo chiaramente in molti studi di ambito angloamericano, dove la theory giunge a sopraffare ideologicamente l’oggetto, così come, per tornare alla storia delle traduzioni, nell’applicazione meccanica di categorie di per sé non prive di utilità come quelle proposte da Lawrence Venuti. Che senso hanno le centinaia di studi impegnati a classificare la tal traduzione come «assimilante» e la tal altra come «straniante», spesso senza minimamente interrogarsi su chi sia il traduttore, quale la sua visione del mondo, la sua poetica, o sul perché abbia fatto quella traduzione, per chi (per quale editore, per quale collana, per quali lettori) e con quali vincoli (in primis di tempo e di denaro che, come sa bene ogni traduttore, sono determinanti)? Ma questi sono appunto eccessi, dovuti a un uso riduttivo e non autoriflessivo della teoria: appartengono alle patologie della ricerca.

Una sana fisiologia della ricerca dovrebbe invece contemplare un uso consapevolmente strumentale della teoria. Chi fa ricerca deve poter usare la teoria, non farsene determinare. Deve potersi costruire la propria gabbia in modo da lasciare fuori i pre-giudizi nel momento in cui si immerge nell’abisso del passato, e liberarsene, o adeguarla, quando, approdato sul fondale, comincia a vedere un paesaggio nuovo e sorprendente. Ma, appunto, occorre farlo con consapevolezza, e badando a esplicitare sempre le domande che si pongono all’oggetto così come il processo che ci ha portato a formularle.

È possibile che la modesta proposta teorica di Traiettorie possa diventare un giorno, per qualcuno, «una gabbia rigida e vincolante», a dispetto delle intenzioni di chi l’ha fabbricata. Forse è persino inevitabile che la teoria, nel momento in cui ha un certo successo, debba degradarsi a luogo comune: penso allo scempio a cui assistiamo continuamente di concetti ricchissimi e faticosamente elaborati come quelli (si parva licet) di «carnevale» di Bachtin, di «realismo» di Lukács, di «biopotere» di Foucault. Se mai accadesse, sarei io stesso in prima linea a battermi contro la nuova ortodossia ingabbiante. Adesso però non mi sembra un pericolo reale, anzi. Il tentativo teorico, se così merita di essere definito, è ancora in piena fase sperimentale: appena abbozzato, provvisorio e aporetico, in attesa di ulteriori applicazioni e delle indispensabili prove e verifiche. Verrà forse il momento di liberarsi dalla gabbia. Ma non c’è motivo di votarsi alla causa dell’eterodossia quando non c’è un’ortodossia a cui opporsi.

O forse sì, in nome di quella diffusa diffidenza nei confronti della teoria che pervade, come già si diceva, le discipline umanistiche in Italia, conducendo spesso alla rivendicazione di un sovrano “eclettismo”, che però non di rado maschera il desiderio di avere le mani libere, di scriversi da sé le regole del gioco e sottrarsi così al confronto scientifico delle premesse e dei risultati. Non ho nulla contro l’eclettismo, di cui peraltro in Italia si è fatto alfiere uno studioso quanto mai attento alla teoria quale fu Remo Ceserani. Io stesso ho costruito il mio strumentario non solo a partire da Bourdieu e dalla sua scuola, ma anche dalla teoria dei polisistemi, dall’histoire croisée, dalla manipulation school, dalla filologia, dal metodo storico, e così via, a seconda dei problemi che mi trovavo ad affrontare. Ma non ho nessun imbarazzo a riconoscere il mio debito nei confronti di Bourdieu, perché senza le Regole dell’arte il mio lavoro, le mie domande, i miei risultati, sarebbero sostanzialmente diversi. A nessuno fa piacere essere etichettato (e magari frettolosamente liquidato) come epigono, ma credo che in fondo sia preferibile passare per tale che perseguire a tutti i costi un’originalità fine a se stessa, e in fondo falsa, che nell’immediato può anche premiare, ma sul lungo periodo non può che condurre all’autoreferenzialità. La scienza procede per accumulazione di risultati, non di narcisismi: dal momento che i teorici originali sono rari, penso che adattare a nuove domande una teoria collaudata o applicare a un nuovo oggetto di ricerca un metodo che ha già dato buone prove costituisca un umile ma utile servizio alla comunità scientifica.

Certo, la teoria va usata con misura, ricordando sempre che è innanzitutto uno strumento di autoriflessione sui presupposti e gli obiettivi del nostro lavoro, non un ricettario per i piatti che ci vogliamo cucinare. Ciascuno di noi sa quanta fatica costi, quale lungo e costante sforzo sia necessario per sottrarsi al vero determinismo – la dittatura del presente e dei suoi valori – e sviluppare una visione scientifica del proprio oggetto di ricerca. La teoria – quand’anche sia, come scherzosamente l’ho rappresentata fui qui, una laboriosa costruzione di gabbie – resta un passaggio indispensabile se vogliamo liberarci, almeno in parte, dai pre-giudizi e cominciare a vedere le cose in modo disincantato, e magari, come scrive Petrillo con un’espressione che mi sembra colga perfettamente nel segno, a «scoprire l’acqua calda».

Riferimenti bibliografici

Baldini 2019: Anna Baldini, Un editore alla ricerca di un’avanguardia: Valentino Bompiani e la «tenzone del romanzo collettivo» , in Stranieri all’ombra del Duce. Le traduzioni durante il fascismo, a cura di Anna Ferrando, Franco Angeli, Milano 2019, pp. 198-211

Bourdieu 1999: Pierre Bourdieu, Une révolution conservatrice dans l’édition, in “Actes de la Recherche en Sciences Sociales” 126-127, 1999, pp. 3-28 (reperibile on line: Une révolution conservatrice dans l’édition)

– 2005: Pierre Bourdieu, Les règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire, 1992 (Le regole dell’arte. Genesi e struttura del campo letterario, trad. di Anna Boschetti e Emanuele Bottaro, Milano, il Saggiatore, 2005): la figura si può vedere on line in Regole dell’arte

Petrillo 2019a: Gianfranco Petrillo, Che ti dice la patria /1, in «tradurre. Pratiche teorie strumenti», n. 16 (primavera 2019)

– 2019b: Gianfranco Petrillo, Che ti dice la patria /2, in «tradurre. Pratiche teorie strumenti», n. 17 (autunno 2019)

Rundle 2019: Chris Rundle, Il vizio dell’esterofilia. Editori e traduzioni nell’Italia fascista, Roma, Carocci, 2019 (traduzione di Maurizio Ginocchi da Publishing Translaions in Fascist Italy, Bern, Peter Lang)

Sisto 2019: Michele Sisto, Traiettorie. Studi sulla letteratura tradotta in Italia, Quodlibet, Macerata 2019

Tommek 2010: Heribert Tommek, Il lungo viaggio verso la letteratura contemporanea. Trasformazioni del campo letterario tedesco dagli anni ’60 a oggi (trad. it. di Michele Sisto, da un originale inedito), in “Allegoria” 62, luglio-dicembre 2010, pp. 29-56