ATZENI TRADUTTORE DI CHAMOISEAU

di Yasmina Melaouah

Quanta consapevolezza e quanto coraggio occorrono, per accogliere l’estraneità e la stranezza, per ospitare la lontananza e i suoi echi e dar loro voce, lasciando che in quella voce perduri la traccia dell’ombra di ciò che è distante, l’incrinatura, il vuoto benefico, lo spiraglio di silenzio che solo può generare davvero senso?

Quanta consapevolezza e quanto coraggio occorrono, per accogliere l’estraneità e la stranezza, per ospitare la lontananza e i suoi echi e dar loro voce, lasciando che in quella voce perduri la traccia dell’ombra di ciò che è distante, l’incrinatura, il vuoto benefico, lo spiraglio di silenzio che solo può generare davvero senso?

E quanto lavoro e quanta umiltà occorrono, per trovare quella consapevolezza e quel coraggio, che sono consapevolezza delle insidie del cammino e coraggio di affrontarle una a una, non con il passo baldanzoso, spietato e noncurante del conquistatore, ma con il passo leggero di chi camminando accarezza la terra?

Nel 1992, quando in Francia il romanzo Texaco di Patrick Chamoiseau vince il Prix Goncourt, Sergio Atzeni ha già pubblicato Apologo del giudice bandito e Il figlio di Bakunìn, usciti entrambi da Sellerio, rispettivamente nel 1986 e nel 1991, ma da qualche mese ha soprattutto inaugurato un rapporto di collaborazione con l’editore Einaudi per il quale ha già tradotto alcuni saggi importanti e che ora finalmente gli propone di lavorare a un romanzo.

Sono stato convocato alla Einaudi e mi hanno detto: Noi abbiamo piena fiducia in te, hai fatto delle belle traduzioni finora, però son tutte traduzioni di tipo saggistico, filosofico, storico, non hai mai tradotto narrativa, e per di più non hai mai tradotto dal creolo. E io chiedo: Scusate che c’entra il creolo? Mah, sai, c’è qualche parola… E essendoci invece numerosi traduttori esperti dal creolo… La qual cosa mi lasciava perplesso, non avendo io prima mai sentito parlare… cioè, per me creola era la parola di una canzone, creola dalla bruna aureola, che cantava mia mamma. Ero molto sorpreso. Però siccome sono irresponsabile quando questi signori mi hanno detto: Tutti voi che volete fare a traduzione di Texaco farete una prova, daremo a tutti lo stesso capitolo da tradurre e il comitato editoriale della casa editrice sceglierà il traduttore migliore, ho accettato. C’era una settimana per fare la prova. Prendo il capitolo, dopo la prima lettura del capitolo mi rendo conto che ci sono almeno cinquanta parole delle quali non troverò traccia nei dizionari. Lo so. Me lo sento. Le vedo e lì capisco che è una trappola ulteriore e che non supererò mai la prova.

Atzeni invece supera la prova e si tuffa nel lavoro con la forza smisurata data dalla consapevolezza della difficoltà dell’impresa. Niente, nel suo approccio, anche nelle fasi preparatorie, rivela quella spigliatezza, quella disinvoltura spesso fatale in molti scrittori alle prese con la traduzione. Tradurre per lui non significa frequentare la derelitta sorella minore della scrittura vera, né tantomeno dilettarsi in un esercizio di stile. Tradurre non significa sbrigare alla bell’e meglio con la mano sinistra un lavoro “alimentare”. E soprattutto, come si accorge chiunque sfogli qualche pagina del suo Texaco, tradurre non sarà mai per Atzeni la colonizzazione vagamente narcisistica della voce dell’altro, schiacciata dalla propria. Appartiene infatti, il giovane autore di Capoterra, alla raffinata schiera degli scrittori felicemente contaminati dal proprio lavoro di traduzione, capaci di trarre profitto dallo scambio serrato con la scrittura altrui, di nutrire con la ricerca e l’attenzione sulla parola dell’altro la propria voce di scrittore.

Lo sa bene, e lo sa da subito. Dice a Gigliola Sulis, nel 1994: «Chi traduce, restando a contatto diretto con il testo, ha la possibilità di osservare e studiare più accuratamente il modo di costruire le vicende, gli aspetti tecnici della narrativa, che così si scoprono molto più che leggendo. E’ un mezzo per entrare nel laboratorio di scrittori di altre lingue» (Sulis 1994, 34).

Così il lavoro sulla traduzione – lavoro preparatorio e poi ricerca e poi vero proprio processo traduttivo, punteggiato da interrogativi e dubbi, come vedremo – consolida e affina una vocazione già definita e sicura di scrittura, chiarisce e conferma la poetica già originalissima dell’Apologo e del Figlio di Bakunìn, offrendole risonanze più vaste nel confronto con la voce di un romanzo in cui, per una miracolosa combinazione, sembrano riecheggiare preoccupazioni letterarie e linguistiche molto vicine alle sue.

Ambientato in Martinica, nelle Antille francesi, Texaco è un grande affresco che ripercorre, nel racconto della narratrice Marie-Sophie Laborieux, gli ultimi centocinquant’anni di storia dell’isola, dalla fine della schiavitù alla conquista della città: un mondo fecondo e caotico, tragico ed epico, dove neri, mulatti, bianchi, indiani, francesi si affrontano e si mescolano inesorabilmente offrendo, tanto nella ricchezza dell’incrocio di tradizioni e di culture quanto nell’impasto di francese e di creolo, un fecondo materiale narrativo e linguistico. La voce narrante mélangeait le créole et le français, le mot vulgaire, le mot précieux, le mot oublié, le mot nouveau (Chamoiseau 1992, 404; Atzeni 1994, 395: «Mescolava creolo e francese, parola volgare e parola preziosa, parola desueta e parola nuova»). Non una lingua, quindi, ma tante lingue, e un gioioso arrembaggio al codice della madrepatria, aggredito, contaminato con il creolo: non solo rivendicazione di una identità ma, sul piano espressivo, vero e proprio ariete che sbriciola i bastioni e dilata i confini della lingua con l’irruzione di un plurilinguismo fertile e dinamico.

Non parlava di Martinica, Sergio Atzeni, ma del sardo cagliaritano, che spesso fa capolino nei suoi romanzi, quando nell’intervista a Gigliola Sulis diceva: «Ogni volta che più lingue producono mescolanza e contaminazione, c’è arricchimento» (Sulis 1994, 37). Una miracolosa sintonia è quindi subito evidente fra il progetto di Chamoiseau e la via già imboccata da Atzeni con i primi due romanzi. E così il suo senso della lingua, la mano saldissima che sa delineare in due tratti il lampo netto di una immagine, che sa restituire la brutale sinfonia dei sensi della Caglié mefitica e brulicante dell’Apologo, sono tutti rigorosamente al servizio del romanzo di Chamoiseau.

Il lavoro preparatorio

La copia di Texaco su cui Atzeni lavora, conservata da Paola Mazzarelli, ci racconta molto del viaggio di questa traduzione. La veste color panna con l’inconfondibile riquadro rosso e nero della «Collection blanche» di Gallimard è sudicia e quasi consumata, è un libro che deve aver viaggiato molto, ha frequentato forse treni e navi e ha visto tanti luoghi, è stato tenuto in mano e sfogliato a lungo, ma forse è anche rimasto chiuso, accanto al traduttore, in molti suoi momenti di pausa dal lavoro, come una sera, chissà, in quel ristorante abierto todos los dias de la 1mediodia a 12 noche di Barcellona di cui resta fra le pagine una cartolina.

Il rapporto con il testo lo raccontano in primo luogo, concretamente, le tracce lasciate su questo libro, che dice anche il legame con l’autore nella dedica di Chamoiseau che campeggia nella prima pagina bianca: Pour Sergio Atzeni. Ce langage qui nous nomme dans la langue. Avec mon amitié. Patrick Chamoiseau. Lo raccontano soprattutto, pagina dopo pagina, le energiche sottolineature a penna: righe sempre un po’ sbilenche, come quelle che si fanno quando il libro non è esattamente posato sul tavolo davanti agli occhi, ma forse di lato, e la sottolineatura un po’ frettolosa, nervosa, testimonia ogni volta la consapevolezza di una microscopica resa, la preziosa ammissione di una faglia di impotenza.

Più fitte nella prima metà del libro, poi sempre più diradate con l’avanzare del testo, dove diminuiscono le parole singole e restano qua e là frasi ed espressioni, le sottolineature segnano parole, espressioni, brevi frasi (poche, queste), perlopiù in creolo ma non soltanto. C’è un ritmo, in queste sottolineature, una specie di canto grafico, come fossero note di una musica segreta che Atzeni insegue sopra il pentagramma di Chamoiseau. Ed è un’immagine bellissima, quasi intima, che si osserva con il senso di un impudico entrare nella stanza privata del traduttore nell’istante più difficile, quello dell’estrema solitudine, di una temporanea sconfitta, in quella momentanea resa all’indicibile che è come piombare in una crepa di silenzio. Ma è proprio da questo vuoto, da questa sospensione, da questa latenza che scaturisce lo spazio per accogliere l’altro.

Le sottolineature ci raccontano infatti di un testo minuziosamente interrogato, oggetto di quell’ascolto profondo che solo permette di accordare poi la propria voce di traduttore alla cifra dell’autore. Atzeni si immerge nella pagina e accoglie la sfida della sua lontananza, della sua estraneità radicale, ben deciso a non prendere scorciatoie, a non eludere alcun ostacolo, ma convinto che il solo modo di superarli sia elencarli tutti, gli ostacoli, uno a uno, assumere la pazienza e un’orgogliosa umiltà come uniche forze a sorreggerlo nell’impresa. La genesi di un capolavoro, di una versione italiana che diventerà un canone non solo nella traduzione dei testi cosiddetti postcoloniali, ma della traduzione tout court, prende le mosse da un puntiglioso, lento, accurato ascolto, uno scavo sulla pagina in cui niente può essere dato per scontato, in cui tutto può dire ancora altro. Il giovane scrittore, già ben consapevole dei propri mezzi, della propria lingua, si mette da subito, totalmente, al servizio della parola altrui e sa che l’impresa è una lunga e paziente navigazione a vista, un lavoro di lento avvicinamento.

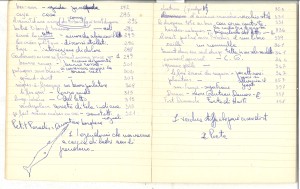

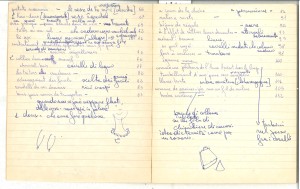

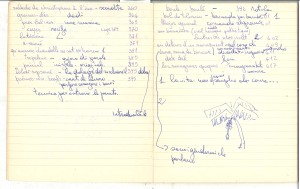

Due quaderni, ben presto, diventano il diario di bordo di questo tenace lavoro di ascolto. In una calligrafia ordinatissima, Atzeni trascrive su un bel quaderno dalla copertina azzurro polvere, con disegni di fiori e insetti color carta da zucchero, le parole sottolineate sul libro, accanto al numero di pagina. Riempie fitte fitte ben quindici facciate e forse non c’è immagine più efficace di questa per raccontare la traduzione come ospitalità, come cura paziente, come esercizio in primo luogo di umiltà che solo può consentire poi di spiccare il salto e, dopo averla accolta, lasciare andare quella lontananza per dare propria voce alla pagina. Come i grandi traduttori, Atzeni dubita di tutto, intravvede trappole e insidie.

Due quaderni, ben presto, diventano il diario di bordo di questo tenace lavoro di ascolto. In una calligrafia ordinatissima, Atzeni trascrive su un bel quaderno dalla copertina azzurro polvere, con disegni di fiori e insetti color carta da zucchero, le parole sottolineate sul libro, accanto al numero di pagina. Riempie fitte fitte ben quindici facciate e forse non c’è immagine più efficace di questa per raccontare la traduzione come ospitalità, come cura paziente, come esercizio in primo luogo di umiltà che solo può consentire poi di spiccare il salto e, dopo averla accolta, lasciare andare quella lontananza per dare propria voce alla pagina. Come i grandi traduttori, Atzeni dubita di tutto, intravvede trappole e insidie.

Racconta di questi quaderni nel seminario di Parma: «avevo i miei quadernini dove segnavo tutte le parole incomprensibili, e ho cominciato a fare delle crocette a fianco, tutte le crocette sono le parole che sono state trovate nel dizionario». Lavora infatti anche con un prezioso dizionario creolo-francese che ha ordinato apposta dalla Guadalupa e che gli consente di risolvere almeno una parte dei dubbi emersi dalla lettura. Non contento, decide che vuole capire di più sul funzionamento della lingua creola e si fa mandare da un’amica docente di una università inglese un saggio sul creolo che, sebbene dedicato alle lingue creole a base inglese, gli consente di comprendere in larga misura i meccanismi di creazione e diffusione del creolo cui attinge l’autore di Texaco. Riesce inoltre a procurarsi il glossario che Chamoiseau aveva fatto girare tra tutti i traduttori del romanzo e che l’editore Einaudi aveva dimenticato di consegnargli. Aumentano così le crocette accanto alle parole, ma la quantità di “punti oscuri” rimane significativa. Tanto che Atzeni decide di interpellare l’autore, prima telefonicamente e poi di persona a Parigi.

Racconta di questi quaderni nel seminario di Parma: «avevo i miei quadernini dove segnavo tutte le parole incomprensibili, e ho cominciato a fare delle crocette a fianco, tutte le crocette sono le parole che sono state trovate nel dizionario». Lavora infatti anche con un prezioso dizionario creolo-francese che ha ordinato apposta dalla Guadalupa e che gli consente di risolvere almeno una parte dei dubbi emersi dalla lettura. Non contento, decide che vuole capire di più sul funzionamento della lingua creola e si fa mandare da un’amica docente di una università inglese un saggio sul creolo che, sebbene dedicato alle lingue creole a base inglese, gli consente di comprendere in larga misura i meccanismi di creazione e diffusione del creolo cui attinge l’autore di Texaco. Riesce inoltre a procurarsi il glossario che Chamoiseau aveva fatto girare tra tutti i traduttori del romanzo e che l’editore Einaudi aveva dimenticato di consegnargli. Aumentano così le crocette accanto alle parole, ma la quantità di “punti oscuri” rimane significativa. Tanto che Atzeni decide di interpellare l’autore, prima telefonicamente e poi di persona a Parigi.

In uno dei due quadernetti c’è la minuta di una probabile lettera a Chamoiseau. L’attacco è meraviglioso:

In uno dei due quadernetti c’è la minuta di una probabile lettera a Chamoiseau. L’attacco è meraviglioso:

Je suis Sergio Atzeni, écrivain sans succès d’une île colonisée (la Sardaigne) et écrivant dans un italien nuancé de sard. Pour l’argent et pour passion je traduis en italien des livres français. Autrefois Sartre, Lévi-Strauss, Genette et bien d’autres; maintenant votre Texaco – un chef d’oeuvre selon ma modeste opinion – en cherchant de rétablir en italien le sens mais aussi la musique et le rythme de votre ouvrage.

[Sono Sergio Atzeni, scrittore senza successo di un’isola colonizzata (la Sardegna), che scrive in un italiano colorito di sardo. Per danaro e per passione traduco in italiano libri francesi. Già Sartre, Lévi-Strauss, Genette e molti altri; ora il vostro Texaco – un capolavoro secondo la mia modesta opinione – cercando di restituire in italiano il senso ma anche la musica e il ritmo della vostra opera.]

I due scrittori si incontrano a Parigi, Atzeni arriva con i suoi “quadernini” dei dubbi e infatti accanto a molte parole vediamo annotate le spiegazioni fornite da Chamoiseau. Quando la spiegazione non è sufficiente, lo scrittore martinicano fa piccoli disegni: una collana di grosse perle intorno a un lungo collo femminile, un pesce spada, un forcone stilizzato, un albero di banane. Tra i due nasce subito un’amicizia fondata su una profonda affinità di vedute. Lo racconterà lo stesso Chamoiseau in quel bellissimo breve testo in ricordo di Atzeni, Pour Sergio, che «tradurre» ripubblica in questo stesso numero.

Risolti gran parte dei dubbi grazie all’aiuto dell’autore, Atzeni torna al lavoro e di lì a qualche tempo conclude la traduzione: L’ho finita, l’ho consegnata, la traduzione è stata pubblicata, ho avuto la gioia di ricevere i complimenti di Chamoiseau e ho avuto la gioia addirittura di una recensione di una famosa professoressa universitaria che si presume conosce e sappia che cosa sta dicendo […] che ha giudicato impeccabile la mia traduzione.

Le basi gettate dalla lunga gestazione dell’ascolto, quel meticoloso repertoriare parole opache, è come una cova paziente della pagina. In una dimensione di apertura e di accoglienza il traduttore sa dimorare nell’immobilità, nella stasi, persino nel vuoto di senso, per tendere l’orecchio a una musica, sulla quale poi il tempo farà il suo miracoloso lavoro che porterà alla schiusa. Stare idealmente “di là”, insomma, nel paese e nella lingua dell’altro, frequentare a lungo la pagina, scavarla, sondarla, coglierla di sbieco e di sorpresa, scoprirne il mondo sullo sfondo, tacitando per un po’ la propria voce e il proprio solito mondo che scalpitano, che fremono per irrompere e colonizzare l’altro. Questo ha fatto Atzeni, écrivain sans succés d’une île colonisée, nel suo lungo e puntiglioso lavoro preparatorio alla traduzione.

Texaco italiano

Grazie all’accurato lavoro di lettura, di analisi e di studio nonché agli scambi con l’autore, Atzeni è entrato così nelle pieghe del romanzo, ha messo a fuoco quei«significato, ritmo e musica» cui faceva riferimento nell’abbozzo di lettera a Chamoiseau.

Immaginiamo che alla fine di questa fase di lavoro preparatorio ci sia stato il momento più difficile, quel momento cruciale in cui, dopo aver trovato quasi tutte le risposte agli interrogativi, dopo aver chiarito i dubbi e circoscritto le trappole, e soprattutto dopo aver colto, dal lungo e paziente contatto con la pagina, la sua musica segreta, arriva l’istante in cui occorre volgersi verso la propria lingua, “tornare a casa”, con tutti i tesori raccolti nel viaggio chiusi in una valigia di cui, sulla via del ritorno, bisogna trovare la chiave.

Sono passati più di vent’anni dalla pubblicazione presso Einaudi della traduzione di Texaco, uscita nel giugno del 1994. Oggi quell’edizione non è più in commercio, e il romanzo si trova nel catalogo dell’editore nuorese Il Maestrale, che ha ripreso dalla casa editrice di Torino i diritti delle opere di Chamoiseau. Il libro che leggemmo vent’anni fa fisicamente non esiste più, solo qualche fortunato ne ha una copia. Ma per una beffarda squisita ironia della sorte, la traduzione è una di quelle, rarissime, che miracolosamente sfidano il tempo. Il fatale invecchiamento che rende così spesso desuete, datate, polverose anche le versioni che alla pubblicazione sembravano rutilanti e inventive, spigliate e attuali, non ha intaccato il Texaco italiano.

E forse non è difficile capirne la ragione, conoscendo la visione della lingue/delle lingue di Azteni scrittore, la sua acuta consapevolezza di scrittore plurilingue che attinge non solo al sardo, ma a un ventaglio di registri molto esteso e che, negli anni in cui in Italia trionfava letterariamente una scrittura facile, comunicativa, sceglie dalla periferia, dalla sua anche geografica insularità, la via di una scrittura espressiva e senza compromessi, senza strizzate d’occhio al lettore di bocca buona e alla vetta delle classifiche. Questo rigore, questa frequentazione dei margini, questo mescolare creativamente italiano e sardo, alto e basso, arcaico e popolare, eludendo la medietà linguistica e collocandosi quindi letterariamente nella tradizione più raffinata e più interessante della letteratura italiana, tutto ciò alimenta la sua lingua di traduttore. E anche in essa, nessuna concessione ai tic contemporanei, all’ultimo tormentone televisivo o all’ultima moda linguistica che dopodomani è già datata. Per questo la sua traduzione perdura, intatta, pulsante di forza espressiva.

Ma perdura anche, e questo ci piace sottolinearlo, perché sul piano della strategia traduttiva Atzeni non ha fatto alcuna concessione alla facilità, non si è curato del dogma fatale della scorrevolezza edella leggibilitàche spesso è la pietra tombale della letteratura tradotta. Per aver trascorso tanto tempo nell’operazione di scavo della pagina, per averne esplorate le zone d’ombra e le musiche, per essere stato così a lungo dentro una trama di indicibilità, sa che per ospitare degnamente quel romanzo nella propria lingua occorre chiedere al lettore la fatica dello straniamento, la disponibilità a inoltrarsi in terre difficili. Se tanto spesso le traduzioni invecchiano molto più rapidamente degli originali, è perché in esse il più delle volte il traduttore – a differenza dell’autore del testo originale – concede troppo all’air du temps, che è quanto di più deperibile ci sia, e a una tendenza normalizzante che anziché restituire la marcatezza stilistica della pagina strizza pavidamente l’occhio alla “lingua della tribù”. (Quanto in questa tendenza pesino le impostazioni date dalle redazioni della case editrici, e quindi una sorta di autocensura preventiva del traduttore rispetto a scelte più coraggiose, più marcate, e più stranianti, è tema cruciale, ma da affrontare in altra sede).

La scelta e le scelte

Una nota del traduttore precede nel testo italiano, senza numero di pagina, la traduzione di Atzeni. Si tratta di una pagina scarsa, ma molto interessante per come delinea una poetica e un agire traduttorio all’insegna dell’ospitalità, da un lato, e della consapevolezza della distanza dall’altro.

Premesso che vorremmo sempre poter vedere, nelle versioni italiane dei romanzi stranieri, una breve nota in cui il traduttore racconta la strada che ha deciso di imboccare, qui colpisce in primo luogo come il traduttore abbia messo a fuoco in poche righe la poetica dell’autore: «Chamoiseau scrive facendo appello a tutte le risorse della lingua, mescola aulico e popolare, antico e contemporaneo, e nel suo francese inserisce singole parole e intere frasi creole, nonché proverbi e modi di dire nati dall’esperienza caraibica della vita e della schiavitù».

Solo perché ha soggiornato a lungo accanto a quella lingua, ne ha conosciute le pieghe, ne ha misurato la vastità, il traduttore ha la misura di quel che nel passaggio si è perso, conosce l’indicibile, sa quanto maggior silenzio, quanto maggior non-detto racchiude una traduzione:

Parte di tale ricchezza del tessuto linguistico si perde in questa traduzione. Ho escluso fin dal principio la possibilità di sostituire il creolo con un dialetto italico, mi pareva falsante. Ho tentato di salvare il possibile. Di fronte all’impossibile ho ammainato la bandiera – e non escludo che altri avrebbero potuto trovare soluzioni più convincenti.

Se la letteratura, la grande letteratura, è sempre disseminata di silenzi, di lacune, di non detti, di ambiguità, le grandi traduzioni sono grande letteratura quando accettano il silenzio ancora più vasto della perdita, quando non pretendono di colmare i vuoti e le assenze, di chiarificare e disambiguare. Quando è costretto a farlo, Atzeni sa che non è un guadagno ma una perdita: «traducendo sandopi con “nano” ho acquistato in comprensibilità e ho perso in ricchezza – Sandopi si chiamava un nano giunto ai primi del secolo in Guadalupa con un circo e da allora laggiù tutti i nani sono sandopi». E subito dopo, in forse inconsapevole sintonia con uno dei capisaldi della teoria bermaniana della traduzione:

Quando ho potuto non ho trasferito proverbi o sentenze creoli in equivalenti motti popolari nostrani, ma li ho tradotti alla lettera. Il lettore avrà qualche problema non insuperabile; quando leggerà “pisciare sul violino per far suonare lo Spagnolo” sarà guidato dalla pagina alla giusta interpretazione; quando si imbatterà in “tempo che fa tempo” dovrà cercare la chiave nel senso di tutto il capitolo.

Negli anni in cui in traduzione ancora in parte dominava il concetto di equivalenza teorizzato da Georges Mounin nel suo Les problèmes théoriques de la traduction, Atzeni sceglie una via radicalmente diversa, respinge “l’equivalenza” e sceglie “la lettera”. Chiunque frequenti un poco la teoria della traduzione può misurare il peso di una tale scelta – anche terminologica.

La concezione della traduzione di Atzeni è ben sintetizzata dallo stesso Chamoiseau sempre nel breve testo scritto in ricordo all’amico scrittore/traduttore. Poche righe che sono una poetica militante della traduzione, all’insegna della salvaguardia di quella opacità che è poi la traccia verbale della distanza e della diversità:

Nous étions d’accord pour qu’une traduction ne soit pas une clarification, mais qu’elle devienne la mise à disposition d’un élément de la diversité du monde dans une langue d’accueil. Nous étions d’accord pour que la traduction n’aille pas d’une langue pure à une autre langue pure, mais qu’elle organise l’appétit des langues entre elles dans l’oxygène impétueux du langage. Nous étions d’accord pur qu’une traduction ne craigne plus l’intraduisible, mais qu’elle devienne comptable, et essaimeuse, de tous les intraduisibles possibles. Et nous étions d’accord pour qu’une traduction honore avant tout l’opacité irréductible de tout texte littéraire, pour que, dans ce monde qui a enfin une chance de s’éveiller à lui même, le traducteur devienne le berger de la Diversité.

La lunga frequentazione dell’originale, il minuzioso censimento dei dubbi, quella specie di passività vigile, operosa, che è l’ascolto attento della parola dell’Altro sono il lievito prezioso e insostituibile della pagina tradotta.

Così arriva il momento in cui il testo ti lascia andare. Ti lascia tornare a casa.

Con quel bagaglio di lontananza, Atzeni si volge alla propria pagina, dentro i confini della propria lingua che esplora fino ai margini estremi, in cerca di una musica da prestare a Chamoiseau.

Vedremo solo pochi esempi, un esiguo campione che non può rendere la forza e la tenuta del Texaco italiano.

Lavora molto sul ritmo, Atzeni, per restituire la musica della pagina, ma anche per compensare la perdita della coloritura semantica legata all’universo martinicano, per rendere quell’alterità nell’alterità che è la lingua di una periferia francofona, quell’insularità già straniante anche per il lettore francese.

Ed è, il ritmo di Atzeni, un ritmo costruito in primo luogo asciugando le frasi per esaltare il potenziale espressivo e musicale in una specie di concisione immaginifica, di sintesi, sapendo quanto maggiore sia il “peso” fonetico della lingua italiana rispetto al francese.

Vediamo l’incipit, che subito racconta come la mano sicura di Azteni traduttore sia, anche nelle libertà che si prende, rigorosamente al servizio del testo. Un po’ di contesto: nel quartiere insalubre di Texaco, sorto ai margini di Fort-de-France, giunge un urbanista incaricato di progettarne la demolizione, ma lì incontra la donna-matador, Marie-Sophie Laborieux, che gli narra la storia del quartiere.

Dès son entrée dans Texaco, le Christ reçut un pierre dont l’agressivité ne fut pas surprenante. A cette époque, il faut le dire, nous étions tout nerveux: une route nommée Pénétrante Ouest avait relié notre Quartier au centre de l’Enville. C’est pourquoi les gens-bien, du fond de leur voiture, avaient jour après jour découvert l’entassement de nos cases qu’ils disaient insalubres – et ce spectacle leur sembla contraire à l’ordre public (Chamoiseau 1992, 19).

Come entrò a Texaco il Cristo si beccò una sassata. Tanta aggressività non sorprese. A quel tempo, bisogna dirlo, tutti eravamo nervosi: una strada chiamata Penetrante Ovest aveva collegato il nostro Quartiere al centro d’Incittà. Perciò i benpensanti da dentro le loro vetture avevano scoperto giorno dopo giorno l’ammassarsi delle nostre baracche – e tale spettacolo gli parve contrario all’ordine pubblico (Atzeni 1994, 11).

Tutti i cambiamenti traduttivi sono funzionali alla resa di un ritmo secco, brusco, che descrive una scena non solo rapida e inaspettata (la sassata a Cristo), ma spiazzante per il riferimento abbastanza esplicito all’entrata di Cristo a Gerusalemme. Non le palme accolgono questo Cristo, che un cristo non è, bensì una sassata. Il traduttore privilegia scelte di concretezza per conservare la vividezza e l’impatto dell’incipit.

Sceglie il verbo («entrò») al posto del sostantivo francese (son entrée), accentuando con la verbalizzazione il carattere concreto dell’azione (procedimento esattamente inverso alla tendenza nominalizzante così tipica dell’antilingua), abbassa appena il registro lessicale rendendo il reçut francese con un efficacissimo «si beccò»il cui suono secco ne accentua l’icasticità. Interviene anche con un cambiamento particolarmente impegnativo inserendo un punto fermo a dividere in due la prima frase del testo francese. Non arbitrio gratuito, ma soluzione efficace per evitare che il decollo del romanzo precipiti subito nella pesantezza della laboriosissima relativa “la cui aggressività”.

Altro elemento di rilievo, pur nel suo aspetto apparentemente secondario, la scelta del pronome atono di terza persona plurale in «tale spettacolo gli parve contrario all’ordine pubblico» (sottolineatura mia). Tratto tipico del cosiddetto italiano neostandard, in luogo dello standard “parve loro”, restituisce la verità della voce parlata e ancora una volta evita le ingessature di quella linea pseudo-nobilitante che contraddistingue tante traduzioni modeste.

Il lungo ascolto del testo di cui abbiamo seguito per sommi capi le fasi consente ad Atzeni di non subire quella che potremmo definire l’“angoscia del calco”. Dove c’è creazione linguistica, dove Chamoiseau spiazza il lettore procurandogli straniamento, giocando con i meccanismi inventivi del creolo e innestandoli nella propria lingua, il traduttore segue la medesima direzione e rifiuta l’equivalenza o peggio la spiegazione o la cosiddetta traduzione generalizzante e sceglie di volta in volta il calco o l’invenzione.

Ecco, allora, per esempio, l’«Incittà» per l’Enville, i «bianchifrancia» per i Blancs-france, ma anche «la cresta dolordolce dei piaceri» per la crête douloudouce des plaisirs (sottolineature mie)in cui si vede come soluzioni riuscitissime e a pieno titolo autoriali rivelano l’equilibrio fra quasi letterale aderenza al testo e geniale invenzione. Come se proprio la contrainte, il vincolo rigido di quell’aderenza, fosse il propulsore della vera creatività. Attinge qua e là, con molta discrezione, all’italiano popolare come all’italiano antico, materia fertile da plasmare in una smagliante operazione di riuso, come nella geniale trouvaille di «cucunna»(costruito con ogni probabilità a partire dall’italiano antico “conno”, a sua volta dal latino cunnus, da cui il francese con ma anche il sardo campidanese cunnu) per dire il pressoché identico coucoune del creolo martinicano. Oppure, rimanendo sempre in tema, ricorre più liberamente all’italiano popolare e alle sue varietà regionali come nella «gioia gnocchesca» per dire quella joie foufoune dell’originale. Non un dialetto, ma il bagaglio ricchissimo di varianti regionali dell’italiano, come lo «sbaccalito»che restituisce persino foneticamente l’estébecoué dell’originale, a sua volta costruito a partire dall’espressione francese rester le bec cloué.

Ci sono poi certe invenzioni che sono puri guizzi di creatività: come quei «figli sbussolati» per gli enfants sans boussole, un esempio solo fra i moltissimi di un procedimento di creazione che è la cifra lessicale di questa traduzione. La capacità di condensare, il senso della sintesi regala altre invenzioni felici anche nelle rese di espressioni figurate: i clapiers d’achèlemes (letteralmente “conigliere di case popolari” per descrivere quartieri ad alta densità di popolazione ammassata in case popolari) diventa un «conigliere a fittobasso» che condensa in maniera folgorante un intero capitolo della storia dell’edilizia popolare.

Ci sono anche casi in cui, consapevole di quella perdita che menzionava nella nota del traduttore, si rassegna a traduzioni-spiegazioni, come des papa-femmes che diventano «donne forti come uomini».

Ma in linea di massima la scelta è quella di conservare la potenza espressiva dell’immagine confidando sull’intelligenza del lettore, e sul suo desiderio di meraviglia.

«Ho rispettato – dice Atzeni nel seminario di Parma, parlando di alcune scelte relative a un capitolo del romanzo – ho cercato di rispettare nella traduzione anche le anomalie sintattiche, non ho cercato affatto di correggere e di rendere l’italiano più inoffensivo. Ho lasciato intatte le difficoltà»(corsivo mio).

In fondo alla traduzione italiana di Texaco, Atzeni ha scelto di mettere un glossario. Non lo aveva fatto, Chamoiseau, nell’edizione francese, ed era molto restio a consentirlo alle traduzioni del romanzo, in nome dell’opacità, dell’accettazione dell’intraducibile come accoglienza della diversità.

Autorizza però il suo amico traduttore/scrittore italiano ad aggiungere in fondo alla versione italiana un breve elenco di parole ed espressioni con la loro spiegazione.

Il glossario è un bell’indizio in fondo a una traduzione: significa che il traduttore non ha imbrogliato il lettore, non gli ha spacciato per leggibile un testo difficile, non gli ha nascosto le perdite né ha reso invisibile la distanza dall’Altro.

Lo ha invece lasciato fare un viaggio difficile, gli ha regalato la fatica insieme con la meraviglia, ma per quel viaggio come viatico e bussola gli lascia un glossario, proprio come hanno i viaggiatori solitari nello zaino per cavarsela nei paesi lontani.

Testi citati

Cham0iseau 1992: Patrick Chamoiseau, Texaco, Paris, Gallimard, 1992

Atzeni 1994: Sergio Atzeni, Texaco, Einaudi, Torino, 1994 (traduzione da Chamoiseau 1992)

Sulis 1994: Gigliola Sulis, La scrittura, la lingua e il dubbio sulla verità. Intervista a Sergio Atzeni, in «La Grotta della viper», anno XX, n. 66/67, estate 1994, pp. 34-41

Altri riferimenti bibliografici

Sergio Atzeni, Apologo del giudice bandito, Sellerio, Palermo, 1986

Sergio Atzeni, Il figlio di Bakunin, Sellerio, Palermo, 1991

Sergio Atzeni, Passavamo sulla terra leggeri, Mondadori 1996 (seconda edizione: Nuoro, Ilisso, 2000)

Trovare racconti mai narrati, dirli con gioia. Convegno di studi su Sergio Atzeni. Cagliari 25-26 novembre 1996, a cura di Giuseppe Marci e Gigliola Sulis, CUEC, Cagliari, 2001

Giuseppe Marci, Quel gioioso mestiere di scrivere, in «La Nuova Sardegna», 23 aprile 1991

«La Grotta della vipera», anno XXI, n. 72/73, autunno/inverno 1995 (numero dedicato a Sergio Atzeni)

Mariolina Bertini, Tradurre la parole de nuit: Sergio Atzeni e Texaco di Patrick Chamoiseau, in «La grotta della vipera», a. XXII, n. 75, estate 1996

Ringrazio Paola Mazzarelli per avermi permesso di consultare i libri e le carte di Sergio Atzeni in suo possesso.