DIVAGAZIONI A PROPOSITO DI DUE LIBRINI RECENTI

di Rossella Bernascone

Poco meno di quarant’anni fa, nell’estate del mio contento in cui muovevo i primi passi nella traduzione poetica appoggiandomi agli unici due puntelli a disposizione, Giorgio I e Giorgio II: Teoria e storia della traduzione di Georges Mounin e After Babel di George Steiner, affamata di libri che mi parlassero dell’oggetto del mio innamoramento, mi emozionai scovando su una bancarella di libri usati il titolo La traduzione.

Poco meno di quarant’anni fa, nell’estate del mio contento in cui muovevo i primi passi nella traduzione poetica appoggiandomi agli unici due puntelli a disposizione, Giorgio I e Giorgio II: Teoria e storia della traduzione di Georges Mounin e After Babel di George Steiner, affamata di libri che mi parlassero dell’oggetto del mio innamoramento, mi emozionai scovando su una bancarella di libri usati il titolo La traduzione.

La bancarella si trovava su un lungomare ligure ma, non parendomi l’argomento da ombrellone, corsi a casa a leggerlo in religiosa quiete. Si apriva con una citazione da La morte di Ivan Il’ic di Tolstoj: «Ed essi non sanno nulla, non vogliono sapere, non hanno pietà.» Di primo acchito non sembrava promettere un atteggiamento benevolo nei confronti del traduttore e il campo semantico che si dispiegava fin dai primissimi capoversi non servì a dissipare l’impressione ostile: guardia, cella, brigadiere e poi dolore, grasse mosche e bidoni della spazzatura. Certo la copertina del libro avrebbe potuto rendermi avvertita: su sfondo rosso due mani bianche strette ai polsi da stilizzate manette nere, la destra impugnava uno stilo puntato verso il nome dell’autore, Silvano Ceccherini, «un caso letterario che ha rivelato un vero scrittore ed emozionato migliaia di lettori». Era un romanzo Feltrinelli pubblicato nello stesso anno del Mounin, un anno dopo La vita agra di Bianciardi e un anno prima del film che ne aveva tratto Lizzani. La traduzione di Ceccherini avveniva in un altrettanto afoso agosto, ma non aveva nulla a che fare con i «traslocatori di parole» di cui avrebbe parlato anni dopo una poesia di Valerio Magrelli. Eppure quelle mani prigioniere mi erano parse un’azzeccata metafora della penna del traduttore (erano ancora anni in cui si traduceva a penna) legata a doppio filo al testo da tradurre. Oggi, dopo decenni di teoria, mi pare ancora più appropriata: due mani gemelle, il testo primo e il testo secondo, il primo testo ha ceduto lo stilo al secondo che, riscrivendo, ne perpetua la scrittura.

Non fu l’unico caso di travisamento da parte mia; quasi vent’anni dopo, sempre per fame di titoli che nutrissero la mia passione, acquistai La vita di Marpa il traduttore, una traduzione di Pia Cellaria dal francese, curata da Roberto Donatoni, del libro curato da Jacques Bacot (Adelphi 1994). Delle traduzioni di Marpa nel libro non si parlava, ma la vocazione di «fromboliere di metafore» – per usare la felice espressione con cui Susanna Basso descrive la tipologia di traduttore a cui sostiene di appartenere – mi fece vedere il potere vivificante della traduzione nel «trasferimento della vita» di cui Marpa dava prova trasfondendo la propria nei cadaveri di povere bestiole perite anzitempo. Ammetto ora che la passione con cui perseguivo la traduttologia possa aver avuto sfumature un po’ eccessive, ma chi si forma alla traduzione oggi faticherà ad immaginare un tempo non così lontano in cui i titoli di teoria si contavano letteralmente sulle dita di una mano.

Se il giorno in cui ho posato delusa il romanzo di Ceccherini mi avessero detto che di lì a non molto (così si percepisce il tempo a sessant’anni rivedendosi ventenni) avrei avuto modo di commentare libri illustrati sull’impossibilità della traduzione e raccolte di poesie intorno a una fenomenologia/metafisica/psicoliguistica del tradurre, probabilmente avrei provato la stessa incredulità che se mi avessero detto che avrei tradotto dentro uno schermo da televisore piatto, in cui sarebbero apparse tutte le informazioni che ora impiegavo giorni a trovare (e a volte a non trovare) in biblioteca, semplicemente scrivendo il termine che cercavo, e che anzi avrei potuto «dirla», quella parola, e sullo schermo sarebbe apparso probabilmente quello che cercavo e molto di quello che non sapevo di star cercando. La stessa incredulità con cui avrei accolto l’affermazione che, volendo, avrei stampato il libro nella mia cucina, ma che non sarebbe stato necessario perché l’avrei potuto spedire virtualmente all’editore. Quest’ultima frase non l’avrei capita, giacché non si poteva spedire «ipoteticamente» o «potenzialmente» la traduzione: l’editore l’avrebbe voluta materialmente, su solida carta, sul suo tavolo.

Insomma: fantascienza. Ho visto cose che voi traduttori… Ho visto nascere corsi e ricorsi su ogni forma di traduzione: letteraria, editoriale, di genere, cinematografica, enogastronomica, legale, per bambini e ragazzi, per soli adulti…, ho visto accendersi convegni sul tema del tradurre, ho visto nascere riviste totalmente dedicate alla traduzione, ho visto prosperare una casa editrice che non pubblicava altro che saggi di traduttologia, ho visto un colosso dell’editoria accademica comprare il suo catalogo, ho visto filosofi scrivere di traduzione, ho visto traduttori scrivere di filosofia, ho visto traduttori unirsi in categoria, li ho visti sindacalizzarsi, ho visto la creazione di “fiere” e “saloni” in cui si discuteva di traduzione, li ho visti moltiplicarsi e dividersi, ho visto traduttori firmare autografi, editori mettere il nome del traduttore in copertina, ho visto un libro di poesie paragonare la traduzione al sesso, «dev’esserci un nesso»…

Ho trovato Tradurre è un bacio di Nicola Gardini (Giuliano Ladolfi Editore, 2015) dopo anni di sazietà; mi è piovuto nel piatto quando la fame degli anni ottanta si è ormai trasformata – dopo la grande bouffe degli anni novanta e dell’inizio del nuovo secolo – nel gourmetismo degli anni dieci del terzo millennio. Mi ha attirato la quarta di copertina «un saggio in versi», mi ha incuriosito il titolo – mix d’aforisma alla Wilde e pubblicità della Perugina – che si trasforma al contatto con la poesia da cui è tratto, French Kiss: «La traduzione è un bacio. / è avere nella bocca / Non una, ma due lingue / Contemporaneamente».

La lettura mi ha divertita: «”Che faccia! Tu stai male…” / “Ma no, sto traducendo.” / “Ti porto in ospedale!” / “Finisco qui e mi stendo”» ; mi ha ricordato amici traduttori: «Tradurre dall’inglese! / L’ambizione mi venne / Quando quattordicenne / Mi appassionai a Pavese»; mi ha indignata: «Tradurre per danaro? / Se il traduttore è baro»; mi ha fatto provare una duplice invidia, quella del traduttore – «Un romanzo tradotto che caroli? / Pasto nudo di Franca Cavagnoli» – e quella del teorico della traduzione davanti a una raccolta che è insieme autobiografia e teoria, metaletteratura e trasposizione in versi del romanzo I baroni dello stesso Gardini, una raccolta che si muove tra Pound e Dickinson, Emerson e Virgilio, Cicerone e Platone (ah una Repubblica dei traduttori! «Male che vada metti a governare / Qualcuno che si mette nei tuoi panni»), la raccolta di un poeta/traduttore/romanziere/accademico e dunque saggista e anche articolista che non ha imbarazzo ad aprire e chiudere il libro parlando di cuore.

A un anno dalla pubblicazione, lo rileggo scoprendo che qualche giudizio dato alla prima (seconda, terza) lettura si è stemperato; quello che mi infastidiva – i sassolini nella scarpa («in –olli», «Tutta colpa dei magni professori»), il distico impiccato in cima ad una pagina sotto l’ombrello di un titolo “verboso” («Traluco. / Traduco») – ora non mi procura lo stesso effetto, anzi, torno a rivalutarlo (i sassolini no, non fosse altro perché nuocciono più a chi tenta di disfarsene che a chi nelle scarpe gliel’ha infilati). Poesie che mi erano parse facilonerie («Oh quanto ci teneva Cicerone / Ad apparire in greca traduzione!»), mi sembrano ora confessioni. Riconosco in altre distillati di trattati: i due versi di cui si compone Posta, per esempio – «Nessuna traduzione è giusta / Se è solo lettera e non anche busta» – potrebbe essere il titolo del terzo capitolo della disanima sullo stato della traduzione pubblicata nel marzo scorso da Tim Parks su «The New York Review of Books» (The Translation Paradox), in cui lo scrittore/accademico/traduttore lamenta l’atteggiamento acritico di molti lettori dilettanti e professionisti nei confronti delle brutte (poor) traduzioni: They read for content. Nella lettura cercano solo il contenuto.

Altre ancora sono distillati di quello che da tanti anni inseguo, il pensiero che filtra il mondo attraverso la lente della traduzione. Alcuni versi si sono ancorati nella memoria come frammenti di vetro colorato in un caleidoscopio: li voglio mettere in fila qui, estrapolati da varie poesie e riarrangiati, appunto (riarrangiati appunti), in un caleidoscopio. Per titolo scelgo il verso «Le parole sono luoghi per davvero»

La traduzione è un punto nel cervello

Dove stanno le cose senza nome.Ho sognato la lingua del tradurre

Tradurre è una corrente

Che tutto trasferisce dentro un niente.Ma ricordo la gioia

Di tradurre quel primoTradurre col divieto

Di rompere il segreto.Dov’è la verità

In quel che si traduce?E perché non ammettere che tutto

Esista in qualche parte già tradotto?

A completare la lettura della raccolta, andrebbe vista la presentazione di Lost Words, la traduzione americana del libro di Gardini Le parole perdute di Amelia Lynd – il nome della protagonista è andato perduto nel titolo tradotto – organizzata alla New York University da Casa Italia e dalla Casa delle Letterature di Roma (su youtube https://www.youtube.com/watch?v=4ng2ZKzEbeI) con la presenza dell’autore e del suo traduttore Michael Moore. Il loro dialogo è rivelatore di quanta energia e ricerca informi perfino una frase scritta en passant: a partire dal minuto 27’, i due co-autori si confrontano mediaticamente sull’apparente intraducibilità di un personaggio “reale” come Raffaella Carrà, che è stata dapprima trasfusa in Petula Clark e quindi percolata attraverso una teoria di attrici e cantanti (Deborah Kerr, Barbra Streisand, Liza Minnelli…) per poi essere pubblicata in lingua inglese nella figura di Liz Taylor. Dunque nulla è intraducibile:

Tradurre, quelli che non sanno

Che cosa vuole dire dicono

Che nessuno ci riesce,

Per quanta cura metta.Costoro ignorano anzitutto

Cos’è un originale.

Tradurre è cucinare.

Chi direbbe che questo pesce,

Questa verdura è incucinabile?

Anche Raffaella Carrà è cucinabile, se viene trasmutata in Liz Taylor per riprodurre nel lettore un’idea, una “sensazione”, uno stato d’animo simile a quello che la show-woman collegata ai primi anni settanta può generare nel lettore italiano. Certo, nel testo a fronte Raffaella Carrà / Liz Taylor viene da pensare che qualcosa si sia perso (o guadagnato?) in traduzione. Lost in translation: quasi ci si vergogna a citare per l’ennesima volta la fonte del sintagma, tuttavia è utile ricordare come lo completasse il suo autore, Robert Frost: You’ve often heard me say – perhaps too often – that poetry is what is lost in translation. It is also what is lost in interpretation. That little poem means just what it says and it says what it means, nothing less but nothing more (citato da Louis Untermeyer, Robert Frost, A Backward Look, Washington, Library of Congress 1964 p. 18: me l’avete sentito dire tante volte, forse anche troppe, che la poesia [contrariamente a ciò che sembra sostenere Gardini] è cio che si perde in traduzione. È anche ciò che va perso nell’interpretazione. Quella poesiola significa quello che dice e dice quello che significa, niente di meno, ma niente di più).

Ho sempre trovato curioso che interprete potesse indicare indifferentemente chi traduce oralmente, chi recita un personaggio, chi riproduce un suono, chi commenta un testo.

Lost in translation è il titolo del sofisticato film di Sofia Coppola con una giovanissima Scarlett Johansson e Bill Murray. Nella prima scena “parlata” del film, il regista giapponese di uno spot pubblicitario dà una lunga serie di istruzioni nella sua lingua a Bill Murray e l’interprete, la figura che la sceneggiatura Premio Oscar 2004 identifica come TRANSLATOR, condensa il tutto in: He wants you to turn, look in camera and say the lines («Vuole che si giri, guardi la telecamera e dica la battuta»). L’indicazione della sceneggiatura è che le frasi in giapponese devono essere cinque volte più lunghe della traduzione inglese. Tutto il resto è ciò che si perde nella traduzione.

Lost in translation è anche il titolo di innumerevoli libri che vanno dalla bella autobiografia di Eva Hoffman a romanzi, a saggi e a più recenti testi che mettono alla berlina l’uso improprio della lingua inglese in varie traduzioni raccolte in giro per il mondo da altrettanto vari autori. Ed è il titolo del libro illustrato di Ella Frances Sanders, tradotto da Ilaria Piperno per Marcos y Marcos (2015), che ho qui davanti a me.

Come nel caso della Carrà di Gardini, il nome comune di cosa è in Sanders l’identificativo di esperienze ed emozioni. Il sottotitolo inganna: Cinquanta parole intraducibili dal mondo, innanzitutto perché non sono cinquanta ma qualcuna in più (e una in meno in traduzione), e poi perché non sono intraducibili, almeno non tutte, anche a voler ammettere che l’intraducibilità esista.

Il libro si apre con il norvegese pålegg; che non sia intraducibile lo dimostrano tutte le traduzioni proposte alla domanda Hva er “pålegg” på engelsk? Certo la più comune, spread, non è corretta perché, come l’autrice (e la sua traduttrice) ci spiegano, pålegg è tutto quello che si può mettere sopra o tra le fette di pane, dunque non solo quello che si può spalmare, ma anche del formaggio non cremoso o una foglia di insalata. Insomma, del companatico. Lo so, «companatico» non lo dice quasi più nessuno, ma questo non vuol dire che la traduzione non ci sia, a meno che si voglia meditare su un koan tipo «se un albero cade nella foresta e nessuno lo sente, fa rumore?» Il koan traduttivo potrebbe essere così: «se un termine non si può tradurre con un altro termine univoco, il risultato si può ancora definire traduzione?» La traduzione di Sanders di pålegg è anything and everything you can put on a slice of bread (qualsiasi cosa e tutto ciò che si può mettere su una fetta di pane), la traduzione di «companatico» che dà WordReference è anything that goes with bread (qualsiasi cosa accompagni il pane). Pretty close (piuttosto vicino).

A proposito, il termine koan è intraducibile? Non direi. Di per sé è la traduzione fonetica giapponese della parola cinese gōng’àn (in pinyin), un vocabolo dalla connotazione legale metonimicamente passata a significare l’espressione paradossale con cui il maestro zen mette alla prova il pensiero dei suoi discepoli. Intraducibile, dunque? Ovviamente no: come si dice koan in inglese? Koan. E in italiano? Koan. Tecnicamente si chiama «prestito», ma io lo definirei un regalo. Come la pizza. Come si dice pizza in inglese? Pizza.

Sia detto per inciso, io detesto quelli che scrivono articoli estrapolando una frase da un romanzo di 350 pagine e dicendo qualcosa di negativo sulla traduzione della suddetta frase, quindi non voglio cascare nella trappola recensoria: il libro di Sanders non tratta di ciò che si perde nella traduzione, ma di quel che si guadagna: ogni parola è accompagnata da un disegno e da una descrizione di quelle emozioni ed esperienze «che apparivano vaghe e indescrivibili» e che il termine potrebbe identificare con precisione, come il greco meraki: la passione, la creatività, l’amore con cui si fa una cosa “con tutto se stessi”. Al contrario della traduzione riduttiva del film di Sofia Coppola, qui la perdita della traduzione è racchiusa nell’amplificazione necessaria a trasmettere il significato. Ma come nel film, il cuore della questione non è la parola, ma l’atmosfera; l’emozione, o meglio il riconoscimento dell’emozione che un termine «straniero» racchiude meglio di quanto la nostra lingua possa fare.

È con meraki che quest’autrice poco più che ventenne ha creato le illustrazioni per il blog Maptia durante un soggiorno in Marocco come illustrator in residence (soggiorno per artisti che, liberi da preoccupazioni in merito alla sussistenza quotidiana, possono e devono esprimersi creativamente). È da lì che ho imparato la parola italiana culaccino: non sapevo che significasse il segno che lascia un recipiente bagnato sul luogo dov’è stato posato. Non mi era mai capitato di sentirlo, leggerlo, tradurlo. E come mi accade quando trovo una parola nuova, non aspettavo altro che di poterla usare. Ecco l’occasione.

Qualcuno ha scoperto che le illustrazioni avevano book potential e sono diventate libro, e poi due. Qualcun altro deve aver scoperto che il libro ha merchandising potential e dal 6 dicembre prossimo potremo farci spedire dalla Gran Bretagna 12 biglietti augurali tratti dal libro. Non era mia intenzione scivolare nei consigli per gli acquisti. O forse sì, un acquisto vorrei proporlo: chi volesse fare un investimento per la cultura potrebbe sostenere quel monumentale one-woman show della recensione che è il Brainpickins di Maria Popova, magari cominciando proprio da Lost in translation (https://www.brainpickings.org/2014/11/24/lost-in-translation-ella-frances-sanders/).

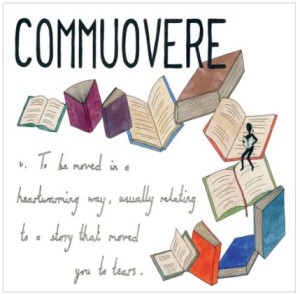

Il culaccino è perito nella selezione delle illustrazioni che sono diventate libro, lost in transition, ma un’altra parola italiana ce l’ha fatta: commuovere. Il verbo è associato dall’autrice a una storia che ci muove alle lacrime, una lacrima solitaria o un fiume che non si ferma per giorni e giorni, e la storia è associata ai libri; un omino nero, simile a quei pinocchi privi di naso che gli studenti imparano a disegnare, siede su un libro tra libri volanti e legge un libro.

Commuovere non c’è nella traduzione italiana. Lost in translation. Insegna Eco che tradurre è dire quasi la stessa cosa. Quasi, non la stessa. Come sarà stato tradotto quel titolo nella versione di Alastair McEwen? Experiences in translation, esperienze di traduzione, esperienze in traduzione. Lost in translation.

Commuovere non c’è nella traduzione italiana. Lost in translation. Insegna Eco che tradurre è dire quasi la stessa cosa. Quasi, non la stessa. Come sarà stato tradotto quel titolo nella versione di Alastair McEwen? Experiences in translation, esperienze di traduzione, esperienze in traduzione. Lost in translation.