di Domenico Scarpa

der Augenblick nur entscheidet

Über das Leben des Menschen und über sein ganzes Geschicke;

Denn nach langer Beratung ist doch ein jeder Entschluß nur

Werk des Moments, es ergreift doch nur der Verständ’ge das Rechte.

[…]

Seid nicht scheu und verwundert, daß nun auf einmal erscheinet,

Was Ihr so lange gewünscht. Es hat die Erscheinung fürwahr nicht

Jetzt die Gestalt des Wunsches, so wie Ihr ihn etwa geheget.

Denn die Wünsche verhüllen uns selbst das Gewünschte; die Gaben

Kommen von oben herab, in ihren eignen Gestalten.Goethe, Hermann und Dorothea, V, Polyhymnia. Der Weltbürger

0.

Destinato a una rivista intitolata «tradurre», il titolo di questo articolo non ha bisogno di spiegazioni. Falsi amici è uscito per la prima volta nell’autunno del 2017, nel fascicolo di «Autografo» dedicato a Natalia Ginzburg, curato da Maria Antonietta Grignani e da me (Grignani e Scarpa 2017), stampato dalla casa editrice Interlinea di Novara. Lo ripropongo con due novità: un Poscritto, che presenta gli ultimi risultati di questa ricerca tuttora in corso, e le immagini evocate e commentate nel testo, assenti in «Autografo». Piuttosto che documenti, le immagini sono oggetti tangibili collocati a scandire le tappe della ricerca, che qui viene raccontata così come si è svolta: con il suo enigma di partenza, le sue ipotesi, il suo ingarbugliarsi crescente, i suoi errori, i suoi stalli, i suoi incaponimenti, le sue delusioni e sorprese, ma anche, soprattutto, con le persone – colleghi diventati amici in breve tempo – che l’hanno avvicinata a una soluzione. Come già in «Autografo», Falsi amici è corredato da due testi rari di Natalia Ginzburg.

1.

A un anno dalla fine dell’ultima guerra Einaudi cominciò a stampare la prima traduzione integrale della Recherche. Il primo volume, Du côté de chez Swann, uscì nell’aprile 1946 con il titolo La strada di Swann. La versione era di Natalia Ginzburg, che firmava anche una Prefazione: poche pagine, scritte per presentare al lettore italiano Marcel Proust e l’impresa editoriale che lo riguardava.

Quel primo volume apparve nei «Narratori stranieri tradotti», mentre dal 1949 le sei successive parti della Recherche sarebbero state inserite nella nuova collana «Supercoralli». Quello stesso anno anche La strada di Swann fu ristampata nei «Supercoralli». La prefazione del 1946, non più attuale, fu messa da parte. Ne ho scoperto l’esistenza pochi anni fa: presente solo nella prima edizione italiana di un’opera celebre, non segnalata nelle bibliografie (Romano 1987, Farelle Maurin 1995, Quarsiti 1996), ignorata (tranne Vasarri 2015) dagli studiosi, quella prefazione è divenuta un oggetto raro, e per questo la ripropongo in appendice al mio contributo. La lettura riserva subito una sorpresa: l’epigrafe che precede il testo.

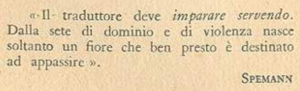

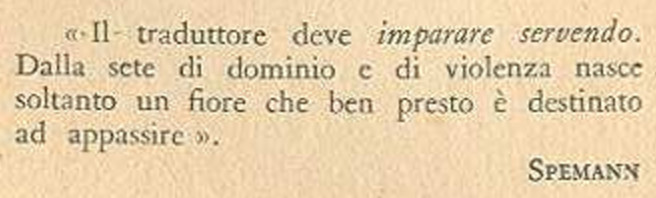

«Il traduttore deve imparare servendo. Dalla sete di dominio e di violenza nasce soltanto un fiore che ben presto è destinato ad appassire».

SPEMANN

Chi è questo Spemann che Natalia cita con il solo cognome? Nel Sistema Bibliotecario Nazionale è registrato un unico testo di autore con quel cognome. Riproduco la parte essenziale della scheda così come appare nel sito opac.sbn.it:

| Livello bibliografico | Monografia |

| Tipo documento |

Testo a stampa |

|

Autore principale |

Spemann, Adolf |

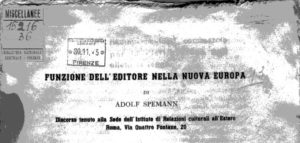

| Titolo | Funzione dell’editore nella nuova Europa : Discorso tenuto alla Sede dell’Ist. Di Relazioni culturali all’estero, Roma |

|

Pubblicazione |

Roma : Tip. G. Bardi, 1944 |

| Descrizione fisica |

8. p. 19. |

| Numeri |

· [CUBI] 565639 · [BNI] 1945 1963 |

La sola biblioteca italiana che, stando a SBN, conservasse l’opuscolo in-8° di Adolf Spemann Funzione dell’editore nella nuova Europa era, per ragioni di deposito legale, la Nazionale Centrale di Firenze. Dato però che il discorso era stato pronunciato a Roma e stampato da Giovanni Bardi, cioè dalla tipografia del Senato, proprio con la Biblioteca del Senato (che non è censita in SBN) volli fare il primo tentativo di ricerca, infruttuoso per l’opuscolo così come per una qualsiasi informazione storica su quell’edizione Bardi. Scrissi allora alla Nazionale di Firenze, da cui ottenni nel giro di pochi giorni un pdf completo dello Spemann (collocazione: Miscellanee 15216 36), che appariva privo della copertina: faceva parte degli «alluvionati», cioè delle unità bibliografiche danneggiate dall’alluvione del 4 novembre 1966.

Era già una fortuna che quell’unica copia si fosse potuta recuperare. Nel testo, un brano collegabile all’epigrafe di Natalia c’era: alla penultima pagina, la 18.

Era già una fortuna che quell’unica copia si fosse potuta recuperare. Nel testo, un brano collegabile all’epigrafe di Natalia c’era: alla penultima pagina, la 18.

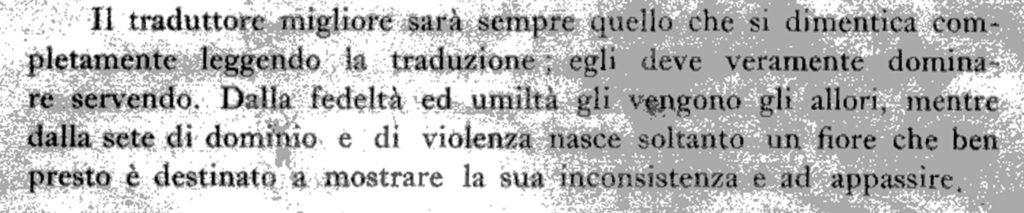

Il traduttore migliore sarà sempre quello che si dimentica completamente leggendo la traduzione; egli deve veramente dominare servendo. Dalla fedeltà ed umiltà gli vengono gli allori, mentre dalla sete di dominio e di violenza nasce soltanto un fiore che ben presto è destinato a mostrare la sua inconsistenza e ad appassire.

Il brano era, sì, pertinente, ma diverso dalle parole riportate dalla Ginzburg: più breve nella sua epigrafe a Proust la prima frase, quasi opposto il significato del verbo («imparare» invece di «dominare»), che per di più nella citazione aveva il corsivo. Assai scorciata si presentava anche la seconda frase, benché le parole dell’epigrafe ci fossero tutte, e nello stesso ordine. Era verosimile che l’originale del testo di Spemann fosse in tedesco, e che l’opuscolo italiano fosse una traduzione. Bisognava innanzitutto recuperare l’originale, che però sarebbe stato tutt’al più un punto di partenza. Che cosa pensare? Che esistessero due diverse traduzioni italiane, tanto diverse da dire in un punto cruciale l’una il contrario dell’altra? Chi poteva averle realizzate, e quale poteva essere la fonte di quella ripresa da Natalia?

Ma i problemi più immediati non erano questi, per gran parte di carattere formale: ce n’era uno – di contenuto – molto più grave.

2.

Funzione dell’editore nella nuova Europa, il testo di Spemann verosimilmente tradotto in italiano (da chi?) e stampato nel 1944 da Bardi, si presentava come un «Discorso» ufficiale, rivolto agli editori e pronunciato a Roma (in che giorno, precisamente?) in forma solenne, nella sede dell’Istituto per le Relazioni Culturali con l’Estero. Era necessario che la lettura di quelle diciannove pagine procedesse in simultanea con tentativi di ricerca in altre direzioni: l’archivio storico dell’IRCE (da cui non venne fuori nessun documento utile), la biografia di Adolf Spemann, le sue opere in tedesco. Ma vediamo, in sintesi e prima di tutto, i contenuti di quella conferenza.

Adolf Spemann era nato nel 1886 a Mentone mentre i suoi genitori erano in vacanza in Riviera. Con loro aveva passato a Roma cinque mesi tra il 1897 e il 1898, quando aveva undici anni; nel suo discorso ricordava con calore il suo primo soggiorno in Italia:

Questo popolo, con i suoi eccezionali talenti artistici, con la pienezza del suo spirito, la sua incrollabile energia e il suo scintillante umorismo mi è sempre apparso il naturale complemento dell’uomo tedesco, e per questo nessuno con maggiore entusiasmo di me ha salutato l’alleanza tra i nostri due popoli, conclusa dai nostri grandi capi Adolfo Hitler e Benito Mussolini.

In un discorso ufficiale stampato nella Roma del 1944, occupata dai tedeschi, c’era solo da aspettarselo. Spemann parlava come parla un nazista; ed era, di professione, editore.

L’idea della grande cultura paneuropea viene propagata con la massima efficacia col libro, poiché il libro è il migliore e il più mobile propagandista, è l’ambasciatore nato nel regno delle grandi idee. Cercheremo perciò di chiarire in che modo il libro possa assolvere i compiti impostigli dall’ora storica e quale sia il contributo che possiamo offrire noi editori.

Cominceremo col dire in via generale che l’uomo è un prodotto della razza e del sangue […].

E così via: anche questa prosecuzione del discorso appare ovvia. L’uomo, sostiene Spemann, tende a «parificare», cioè a volere gli altri uguali a sé, a volerli convincere delle proprie idee, anzi: a volerli convincere che loro, gli altri, hanno torto, e lui ragione. Tra popoli diversi questa tendenza dovrà trovare un equilibrio attraverso strumenti intellettuali, in modo che ci si possa «fecondare» e trasformare a vicenda. «La storia dei rapporti italo-tedeschi degli ultimi tre secoli ce ne offre un ottimo esempio: se ne può dedurre come possa avvenire tale mutuo fecondamento, senza che uno dei due popoli debba rinunciare alle sue caratteristiche o soggiogare l’altro». Ciascuna cultura, dice Spemann, dovrà svilupparsi al massimo, eliminando però le correnti intellettuali, le dottrine estetiche, le opere d’arte deleterie per il popolo. Proprio nel campo dell’autoeducazione dei popoli,

in Germania dal 1933 in poi […] s’è avuta una trasformazione radicale, i cui scopi e risultati sulle prime non sono stati affatto compresi all’estero. La nostra impetuosa gioventù, piena dei nuovi ideali, ha lanciato figurativamente ed effettivamente sul rogo tutta quella letteratura che essa considerava insana ed altamente pericolosa per il popolo. Fu questo un atto simbolico che stava ad esprimere nella maniera più netta che la gioventù tedesca nulla più voleva avere a che fare con quella letteratura decadentista.

Qui Spemann passa a descrivere la «letteratura decadentista», e si direbbe che stia disegnando un ritratto caricaturale di Proust o di Gide. Dai roghi dei libri, spiega,

fu colpito un genere di letteratura per lo più orientata in senso negativo, in cui l’infeconda analisi psicologica era portata ad un massimo di esasperazione; che amava glorificare le perversità umane; che nella morbida comprensività dell’anormalità, della morbosità e perfino della criminalità, minacciava infine di dissolvere i legami non soltanto della tradizione, ma dell’etica stessa; che alla fede contrapponeva la posizione scettica e si compiaceva in modo tutto particolare di erigere sempre nuovi problemi dinnanzi all’anima brancolante dell’uomo, senza mai additarne la soluzione.

Sì, concede Spemann, può essersi verificato qualche eccesso nella campagna contro quel tipo di letteratura; tuttavia «il popolo ha un istinto infallibile del vero, quando non ne venga distratto». Ma, soprattutto, in Germania come in Italia, c’è qualcuno capace di vigilare. Proprio per questo, propone l’editore Adolf Spemann, dovremmo, noi tedeschi e voi italiani, «imparare a conoscerci a vicenda». La Germania traduce molto rispetto ad altri paesi: «produce un numero molto maggiore di traduzioni di opere straniere che non viceversa». Come riconoscere il buono, e come indurre gli altri a scegliere ciò che noi tedeschi si esprime di meglio? «Occorre pubblicare quei lavori che sono di giovamento all’anima del popolo!» Bisogna fare in modo che la cultura di un paese funzioni come un’orchestra: «ciascuno non deve e non può suonare così come gli aggrada ma è necessario che il risultato sia armonioso e bello e che ogni istrumento perciò si debba subordinare alla grande idea della polifonia europea». Serve a questo schierarsi politicamente, e a questo serve l’opera degli editori e dei traduttori. Bisogna mirare a ottenere traduzioni sempre più perfette e aderenti agli originali. Bisogna che gli editori selezionino i traduttori migliori, scartando senza pietà i peggiori. E qui il discorso culmina nelle due frasi che abbiamo trovato, abbreviate e trasformate, nell’epigrafe di Natalia Ginzburg:

Il traduttore migliore sarà sempre quello che si dimentica completamente leggendo la traduzione; egli deve veramente dominare servendo. Dalla fedeltà ed umiltà gli vengono gli allori, mentre dalla sete di dominio e di violenza nasce soltanto un fiore che ben presto è destinato a mostrare la sua inconsistenza e ad appassire.

Poco prima delle due frasi si legge un passaggio, notevole per il suo sessismo, che ne anticipa i contenuti e che induce a pensare per l’appunto a Natalia Ginzburg impegnata a tradurre: «Il traduttore vuol dominare attraverso l’opera originale, così come la moglie attraverso il marito – il che forse serve a spiegare perché la maggior parte dei traduttori siano donne».

3.

Il problema principale della mia ricerca si poteva riassumere così: perché Natalia Ginzburg mette le parole di un nazista in epigrafe alla sua versione di Proust, e come arriva a farlo? Come e perché quelle parole si trasformano – e nel punto più notevole si capovolgono addirittura – rispetto a quella che si presenta come una traduzione italiana, un po’ legnosa, di un originale in lingua tedesca che rimane, fino a questo momento, ignoto? E infine: saranno in qualche modo collegati i «perché» e i «come» delle due domande più urgenti?

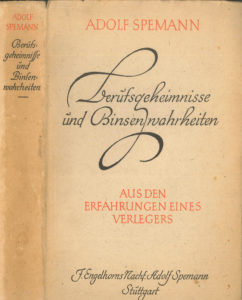

Era l’8 gennaio del 2013 quando lessi per la prima volta la Prefazione a La strada di Swann. Ero appena arrivato a New York con una borsa di studio della Italian Academy presso la Columbia University: fu per questo che dovetti procurarmi per corrispondenza il testo italiano di Spemann, che arrivò il 17 gennaio. Nei giorni precedenti avevano avuto esito negativo le ricerche (per corrispondenza anche quelle) riguardanti Bardi, l’IRCE e la Biblioteca del Senato. In compenso, per chi si trovi alla Columbia sarà rapido ottenere, lì alla Butler Library o con prestito interbibliotecario, i libri di Adolf Spemann in tedesco. La sua opera principale, Berufsgeheimnisse und Binsenwahrheiten. Aus den Erfahrungen eines Verlegers (Segreti del mestiere e verità lapalissiane. Dalle esperienze di un editore), appare per la prima volta nel febbraio 1938 (1°-3° migliaio) presso J. Engelhorns, la casa editrice di Stoccarda di cui Spemann è socio dal 1910 e unico proprietario dal 1937. Ci sarà una seconda edizione (4°-8° migliaio) nell’agosto 1941, una terza (9°-13° migliaio) nel giugno 1943, infine una quarta (14°-16° migliaio) nell’aprile 1951, sei anni dopo il crollo del Terzo Reich.

La prima edizione è stampata interamente in gotico, mentre nelle successive sono in caratteri gotici solo il titolo in frontespizio e i titoli dei saggi, nelle rispettive pagine iniziali. La prima edizione è dedicata alla memoria di Wilhelm Spemann (1844-1910), il padre di Adolf; l’ultima è in memoria «delle mie amate figlie e compagne di lavoro Rotraut e Gerda Spemann, morte il 25 luglio 1944». La data di commorienza è un indizio: Rotraut e Gerda Spemann, Verlagsprokuristin l’una e Verlagssekretärin l’altra delle edizioni Engelhorns, rimangono uccise in un bombardamento. Il 3 agosto 1944 Spemann ne annunzia la scomparsa a svariati suoi autori, tra i quali lo scrittore belga di lingua neerlandese Stijn Streuvels. La lettera si può leggere, in riproduzione fotografica e in trascrizione diplomatica, nel sito http://edities.kantl.be/streuvels/.

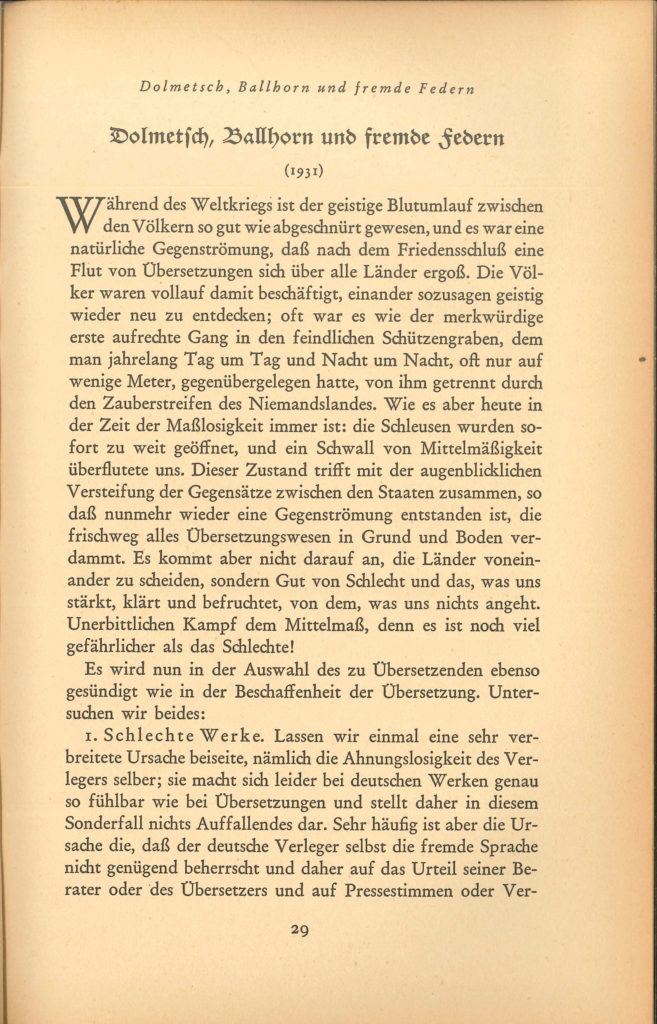

La massima parte del discorso propriamente tecnico che in merito alle traduzioni Spemann svolgerà nella sua conferenza romana è già presente, identica, in uno dei saggi raccolti in Berufsgeheimnisse. È un testo datato 1931, due anni prima che Hitler salga al potere: sarà incluso in tutte e quattro le stampe del volume, senza variazioni. Il titolo è Dolmetsch, Ballhorn und fremde Federn (L’intermediario, l’incompetente e le penne altrui). L’«incompetente» del titolo è identificato per antonomasia: Johann Ballhorn (1531-1599), tipografo con bottega a Lubecca, una figura proverbiale nella cultura tedesca. Pubblicò infatti un sillabario il cui frontespizio annunciava «Edizione aumentata e migliorata da Johann Ballhorn »: una delle sue pagine mostrava la figura di un gallo privo di speroni e con due uova posate accanto.

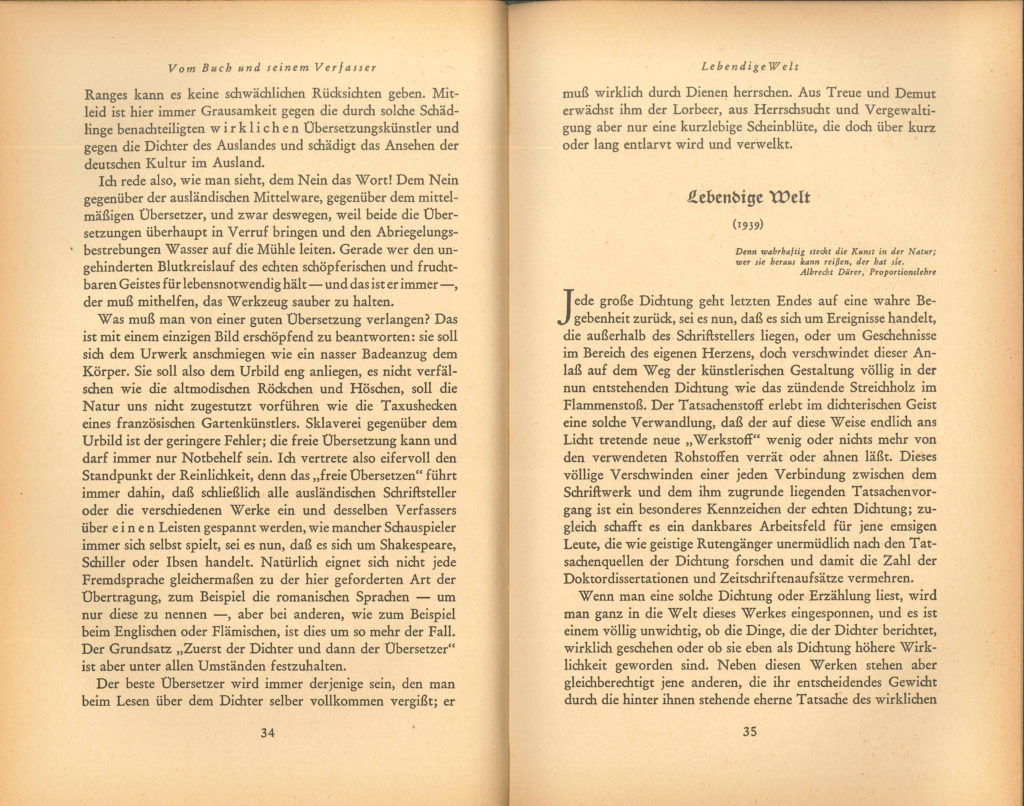

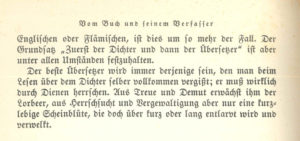

Nel suo discorso di Roma 1944, Spemann riprende oltre metà del testo di Dolmetsch, Ballhorn und fremde Federn; la parte conclusiva è riproposta senza variazioni, come è possibile affermare anche senza avere a disposizione l’originale tedesco. Il brano che, con i cambiamenti già visti, Natalia colloca in epigrafe al suo Proust è per l’appunto quello che conclude il saggio (Spemann 1943, 34-35):

Der beste Übersetzer wird immer derjenige sein, den man beim Lesen über dem Dichter selber vollkommen vergißt; er muß wirklich durch Dienen herrschen. Aus Treue und Demut erwächst ihm der Lorbeer, aus Herrschsucht und Vergewaltigung aber nur eine kurzlebige Scheinblüte, die doch über kurz oder lang entlarvt wird verwelkt.

La lettura dell’originale conferma che è fedele la versione italiana di queste due frasi, pubblicate per la prima volta nel 1931 e riproposte tredici anni più tardi a Roma nel discorso ufficiale Funzione dell’editore nella nuova Europa.

Se, a questo punto, si prova a rileggere l’epigrafe di Natalia, ci si accorgerà facilmente che le due brevi proposizioni che lo compongono non vanno d’accordo tra loro, a prescindere dalla trasformazione subìta rispetto all’originale di Spemann (tanto in tedesco quanto in italiano, possiamo ormai affermare). Si avverte nell’epigrafe, se non proprio una contraddizione, quantomeno un vuoto, anzi un salto: in quelle due frasi resta inespressa la possibile intenzione di dominio da parte di un traduttore.

Tuttavia, appare ben più netta la contraddizione che ora si registra fra la chiusa del saggio di Spemann datato 1931 e il discorso, stampato nel 1944, in cui quel brano finisce trapiantato. La sua giustificazione della volontà da parte di chiunque, individui o popoli, a «parificare»; il suo elogio dell’«impetuosa gioventù» che brucia pubblicamente i libri malsani; il suo invito a eliminare con ogni mezzo la «letteratura decadentista»; tutto ciò fa a pugni – è il caso di dirlo – con la conclusiva condanna della «sete di dominio e di violenza», Herrschsucht und Vergewaltigung. Ma qui la spiegazione è semplice: Spemann ha ripetuto in un raduno improntato all’alleanza italo-germanica, e in un frangente di guerra, un discorso che aveva concepito in clima di pace e in un regime di democrazia liberale. Spemann era un uomo estraneo alla politica che, come molti suoi connazionali, si conformò in tutto e per tutto al nuovo regime.

La semplice indicazione dell’anno (1931), sufficiente a connotare sotto il profilo politico la prima comparsa del testo di Spemann su editori e traduttori, risulta viceversa insufficiente per la conferenza romana. Il discorso venne stampato nel 1944: bene, ma quando di preciso? e soprattutto, quando era stato pronunciato? prima della caduta del fascismo, ossia prima del 25 luglio 1943, o sotto l’occupazione nazista di Roma, tra la seconda decade del settembre 1943 e il 4 giugno 1944, giorno in cui gli Alleati liberarono la capitale? Il tono di Spemann, lieve e mondano a dispetto dei contenuti, e il fatto che Mussolini sia menzionato accanto a Hitler senza ulteriore specificazione, tutto questo fa ritenere pressoché sicura la prima ipotesi; il fascismo, e ormai anche il nazismo, perdevano su gran parte dei fronti di guerra, ma ancora ci si poteva illudere sulla vittoria o fingere di illudersi, perlomeno in un’occasione ufficiale. Se fosse già esistita la Repubblica Sociale non sarebbero mancati accenni al nuovo ordine di cose, alla rinnovata alleanza tra il Führer e il Duce, alla volontà di riscossa e all’inalterabile fede nel trionfo finale, a maggior ragione in un discorso pronunciato a Roma.

La semplice indicazione dell’anno (1931), sufficiente a connotare sotto il profilo politico la prima comparsa del testo di Spemann su editori e traduttori, risulta viceversa insufficiente per la conferenza romana. Il discorso venne stampato nel 1944: bene, ma quando di preciso? e soprattutto, quando era stato pronunciato? prima della caduta del fascismo, ossia prima del 25 luglio 1943, o sotto l’occupazione nazista di Roma, tra la seconda decade del settembre 1943 e il 4 giugno 1944, giorno in cui gli Alleati liberarono la capitale? Il tono di Spemann, lieve e mondano a dispetto dei contenuti, e il fatto che Mussolini sia menzionato accanto a Hitler senza ulteriore specificazione, tutto questo fa ritenere pressoché sicura la prima ipotesi; il fascismo, e ormai anche il nazismo, perdevano su gran parte dei fronti di guerra, ma ancora ci si poteva illudere sulla vittoria o fingere di illudersi, perlomeno in un’occasione ufficiale. Se fosse già esistita la Repubblica Sociale non sarebbero mancati accenni al nuovo ordine di cose, alla rinnovata alleanza tra il Führer e il Duce, alla volontà di riscossa e all’inalterabile fede nel trionfo finale, a maggior ragione in un discorso pronunciato a Roma.

Collocare nei primi mesi del 1943 il discorso di Spemann apparirà un’ipotesi plausibile non appena si metterà in relazione l’ipotetica data dell’incontro all’IRCE con la data di stampa del testo. Nella città di Roma e nel 1944, solo i tedeschi erano in condizione di stampare, per di più presso la tipografia dell’ormai dissolto Senato del Regno d’Italia, un discorso di ispirazione nazifascista dedicato alle sorti della cultura nella «nuova Europa». Un discorso che non doveva essere troppo lontano nel tempo.

4.

Ero arrivato a questa congettura, ma lì mi ero fermato. Dopo il mio rientro in Italia nel maggio del 2013 la ricerca rimase in stallo. Avrei potuto cercare sui giornali di Roma la data precisa in cui Spemann aveva parlato, ma questa informazione non avrebbe risposto a nessuna delle domande insolute: dov’è che Natalia aveva letto il testo di Spemann; come e perché lo aveva messo in epigrafe al suo Proust italiano; come aveva fatto quel testo a trasformarsi e stravolgersi – per non dire dell’ipotesi che esistessero due differenti versioni del testo di Spemann (sì, ma poi: due versioni tedesche, due versioni italiane, o due versioni in entrambe le lingue?).

Dato che l’originale tedesco (1931) e la versione italiana a stampa del testo in cui era stato trapiantato (1944) si presentavano equivalenti per un ampio tratto, non si poteva sperare che ulteriori notizie sulla conferenza di Spemann chiarissero l’origine e il percorso dell’epigrafe. Bisognava però mettersi comunque a cercarle: in una ricerca non si può mai sapere. In quel momento, tuttavia, interruppi, e la pausa durò più di tre anni. Quando sul finire dell’estate 2016 fui invitato dall’Università per stranieri di Siena a parlare in un convegno dedicato a Natalia Ginzburg, scelsi di parlare proprio di Natalia Ginzburg e di Proust: era l’occasione per ricominciare. Per prima cosa ristudiai la vicenda delle traduzioni di Proust in italiano: è tutt’altro che lineare; qui ne riferisco l’indispensabile per proseguire con il caso-Spemann.

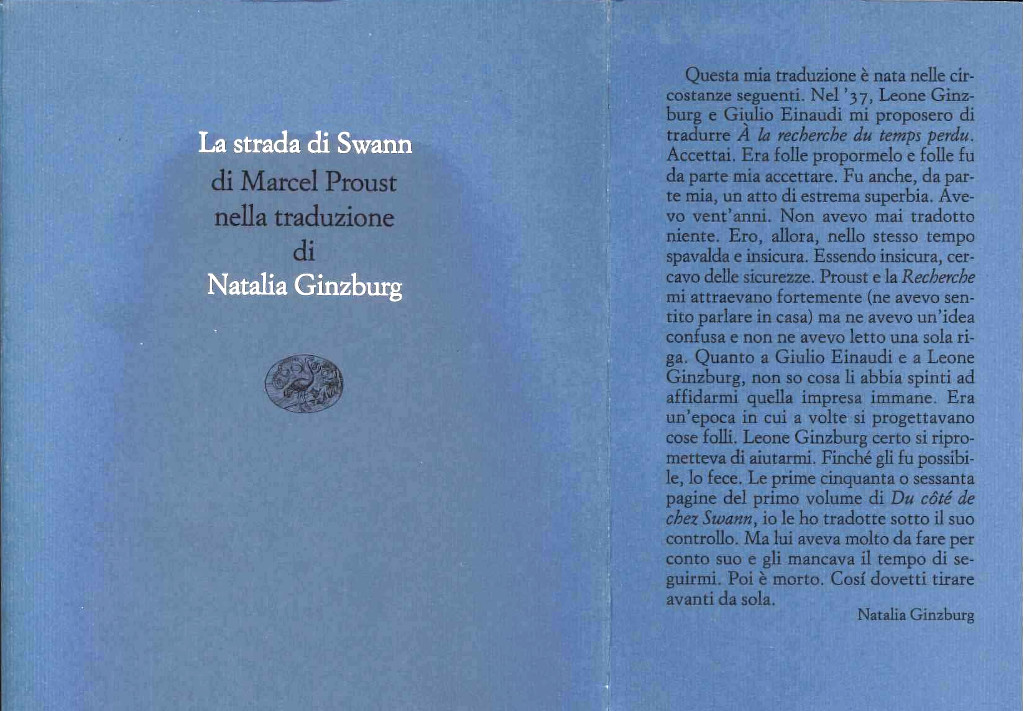

L’ultima ristampa Einaudi della Strada di Swann mentre Natalia Ginzburg era ancora in vita si ebbe nel 1990, nella collana «Scrittori tradotti da scrittori» progettata da Giulio Einaudi. Ciascun volume si chiudeva con una nota del traduttore, di carattere personale: lo scrittore italiano – il cui nome, sulla copertina, spiccava in bianco su uno sfondo carta da zucchero insieme con il titolo dell’opera tradotta, mentre il nome dell’autore straniero era in nero – poteva raccontare del lavoro svolto per tradurre quell’opera, dei suoi rapporti con quel particolare autore, di sé come lettore o traduttore, o di qualsiasi altra cosa gli sembrasse opportuna. Natalia raccontò per la seconda volta (lo aveva già fatto nel 1963, in un articolo qui riprodotto in appendice) la storia dei suoi rapporti con Proust, spiegando che ne aveva sentito parlare fin da bambina ma che aveva cominciato a leggerlo il giorno stesso in cui aveva cominciato a tradurlo (Ginzburg N. 1990, 559):

L’ultima ristampa Einaudi della Strada di Swann mentre Natalia Ginzburg era ancora in vita si ebbe nel 1990, nella collana «Scrittori tradotti da scrittori» progettata da Giulio Einaudi. Ciascun volume si chiudeva con una nota del traduttore, di carattere personale: lo scrittore italiano – il cui nome, sulla copertina, spiccava in bianco su uno sfondo carta da zucchero insieme con il titolo dell’opera tradotta, mentre il nome dell’autore straniero era in nero – poteva raccontare del lavoro svolto per tradurre quell’opera, dei suoi rapporti con quel particolare autore, di sé come lettore o traduttore, o di qualsiasi altra cosa gli sembrasse opportuna. Natalia raccontò per la seconda volta (lo aveva già fatto nel 1963, in un articolo qui riprodotto in appendice) la storia dei suoi rapporti con Proust, spiegando che ne aveva sentito parlare fin da bambina ma che aveva cominciato a leggerlo il giorno stesso in cui aveva cominciato a tradurlo (Ginzburg N. 1990, 559):

Questa mia traduzione è nata nelle circostanze seguenti. Nel ’37, Leone Ginzburg e Giulio Einaudi mi proposero di tradurre À la recherche du temps perdu. Accettai. Era folle propormelo e folle fu da parte mia accettare. Fu anche, da parte mia, un atto di estrema superbia. Avevo vent’anni. Non avevo mai tradotto niente. Ero, allora, nello stesso tempo spavalda e insicura. Essendo insicura, cercavo delle sicurezze. Proust e la Recherche mi attraevano fortemente (ne avevo sentito parlare in casa) ma ne avevo un’idea confusa e non ne avevo letto una sola riga. Quanto a Giulio Einaudi e a Leone Ginzburg, non so cosa li abbia spinti ad affidarmi quella impresa immane. Era un’epoca in cui a volte si progettavano cose folli.

Il contratto per un’edizione italiana dell’opera di Proust risaliva al 22 luglio 1937: Giulio Einaudi s’impegnava a pubblicare entro diciotto mesi Du côté de chez Swann (si veda Munari 2016, 34-41). La scadenza del 22 gennaio 1939 non fu rispettata. A parte la lentezza e inesperienza della traduttrice incaricata, nel 1938 il regime fascista istituiva la Commissione per la bonifica libraria, creata per togliere dalla circolazione gli autori ebrei (Fabre 1998). Oggi si tende a trascurare un dato visibile: lo Swann, opera di un autore ebreo, era affidato a una traduttrice ugualmente ebrea, Natalia Levi sposata Ginzburg. Negli anni successivi l’editore della Recherche, Gaston Gallimard, protestò più volte contro il ritardo di Einaudi, e fu tentato di affidare a Bompiani i diritti di traduzione. Il 26 gennaio 1943 Giulio Einaudi spiegò al collega francese che la traduzione era già pronta (non era vero), ma che non la si poteva stampare perché su Proust il Ministero della cultura popolare aveva posto il veto per l’intera durata della guerra: «se finora il libro non ha potuto uscire è stato con mio vivissimo rincrescimento e danno. Tanto più che la versione, dovuta alla penna di una delle nostre più brillanti scrittrici, promette di riuscire un vero avvenimento letterario» (Munari 2016, 38).

Caduto il fascismo, firmato l’armistizio con gli Alleati, Giulio Einaudi si rifugiò in Svizzera alla fine del settembre 1943; di là riprese i contatti con gli editori europei, e seppe ricucire il rapporto con Gallimard (Munari 2016, 3-32; Einaudi 2001, 37). Allo scoppio della guerra, Natalia aveva seguito suo marito in Abruzzo: a Pizzoli, piccolo paese dove era stato disposto l’internamento di Leone Ginzburg come antifascista e come ebreo privato ormai della cittadinanza italiana. Trasferendosi a Pizzoli, Natalia portò con sé il manoscritto del suo Proust. Nell’autunno del 1943 dové abbandonare il paese con i tre figli per sfuggire ai rastrellamenti delle truppe tedesche. Solo a guerra finita recuperò quelle carte; concluse la traduzione a Roma, nella sede Einaudi in via Uffici del Vicario; per tradurre la prima parte della Recherche aveva impiegato otto anni. Leone era morto in carcere nel febbraio 1944, a Roma, sotto le torture dei nazisti; il titolo La strada di Swann era stato lui a suggerirlo a Natalia (Ginzburg N. 1990, 561-562).

Tutto questo, che è ben noto agli studiosi di Natalia Ginzburg, ripropone rispetto al caso Spemann una domanda che si direbbe insolubile: per quale ragione le parole di un editore nazista si leggano nell’epigrafe alla traduzione di un autore di origine ebraica, eseguita da una traduttrice pure di origine ebraica, sposata con un ebreo assassinato dai nazisti mentre era impegnato nella lotta contro i fascismi europei?

A Roma, quando nel Nord si continuava a combattere, era apparsa da Einaudi una prima breve traduzione dal francese firmata Natalia Ginzburg: Il silenzio del mare di Vercors. Era, in apparenza, un’opera più attuale rispetto alla Recherche, avendo Le silence de la mer inaugurato nel 1942 le Éditions de Minuit (fondate a Parigi nel 1941 da Pierre de Lescure e da Jean Bruller, il quale avrebbe firmato i propri libri con lo pseudonimo Vercors), che per mezzo di quel libro raccontavano – e attuavano – la resistenza della popolazione francese contro l’occupazione tedesca. Avrebbe scritto Sergio Solmi qualche anno più tardi (Solmi 1947, 179):

In questa Europa travagliata e spettrale del secondo dopoguerra, economicamente rovinata, in preda alle passioni e alla paura, il mondo della Recherche non può […] che suscitare l’immagine d’un continente sommerso, di una sorta di Atlantide remota nella memoria degli uomini.

E tuttavia, […]. Quella traducibilità indefinita delle condizioni umane, che garantisce la continuità della cultura, la possibilità di una intesa e di un comune linguaggio attraverso le epoche, al di là degli oscuramenti, delle erosioni e delle sommersioni della vicenda storica, carica ancor oggi la lettura di quest’opera di un potenziale attualissimo, in ragione diretta delle scoperte di verità e di poesia che essa racchiude.

La collana «Narratori stranieri tradotti» che aveva accolto la prima edizione della Strada di Swann era stata progettata, nel 1937, da Giulio Einaudi e Leone Ginzburg, ai quali si sarebbe affiancato di lì a poco Cesare Pavese. «La mia collezione – scriveva Einaudi a uno dei primi traduttori – si propone di presentare al nostro pubblico narratori insigni, e opere di sicura diffusione presso le persone intelligenti, cominciando da Werther per finire con Du côté de chez Swann» (Einaudi 1937). Proust era dunque, fin dal principio, il coronamento del progetto. Nel 1949, l’iniziativa di portare la Recherche nei «Supercoralli» fu una scommessa imprenditoriale, ma anche di politica culturale, come di lì a qualche anno Italo Calvino avrebbe spiegato ai lettori (Calvino 1956, 63):

I “Supercoralli” sono innanzitutto la collana nella quale uno dei più grandi narratori mondiali del nostro secolo è stato acquisito ai lettori italiani. Tradurre Proust fu per lungo tempo considerato un’impresa disperata: non c’erano solo le difficoltà obiettive di rendere in italiano quella prosa così filigranata e ipersensibile; c’era lo scetticismo sulla fortuna d’una simile impresa. «Chi legge Proust, – si diceva, – lo legge in francese». E ci si sbagliava, come sempre sbagliano gli scettici. Proust in italiano ha raggiunto un pubblico vastissimo che non si sarebbe mai spinto ad affrontare la lettura nel testo originale, o che vi si spingerà ora, dopo che la traduzione gli ha reso familiare quest’autore e gli ha messo voglia di gustarlo sempre di più. Così il mito della «intraducibilità di Proust» è stato luminosamente sfatato: i sette volumi della Ricerca del tempo perduto sono oggi in Italia uno dei best-sellers continuamente ristampati ed esauriti. Ne va dato merito alla bravura dei traduttori, un’eccezionale équipe che comprende Natalia Ginzburg, Franco Calamandrei, Nicoletta Neri, Mario Bonfantini, Elena Giolitti, Paolo Serini, Franco Fortini, Giorgio Caproni. Pubblicando Proust in una collana di «contemporanei» si è voluto avvicinarlo al lettore. È questo un criterio generale dei “Supercoralli” […].

Dirà Fortini, che faceva parte della «eccezionale équipe»: «Si ha l’impressione che quando grandi opere escono da Einaudi è come se fossero suonate in do maggiore» (Fortini 2003, 683).

Dirà Fortini, che faceva parte della «eccezionale équipe»: «Si ha l’impressione che quando grandi opere escono da Einaudi è come se fossero suonate in do maggiore» (Fortini 2003, 683).

5.

Di qui, dunque, si poteva ripartire; ma il caso-Spemann era a un punto morto. Una sera, a cena, lo raccontai per filo e per segno a due persone che avevo appena conosciuto: Alberto Petrucciani, ordinario di bibliografia e biblioteconomia alla Sapienza, e Marcello Ciocchetti, il maggior esperto di editori, giornali, riviste e repertori bibliografici nella Roma degli anni 1943-1946: esperto di un argomento tra i più insidiosi e ingarbugliati nella storia non solo letteraria del Novecento italiano. Li avevo appena conosciuti, ma capii che potevo condividere molte cose con loro. Gli raccontai tutto quanto, gli elencai le domande insolute, gli dissi che a un certo momento avevo abbandonato le ricerche benché in teoria le potessi proseguire almeno in qualche direzione ulteriore, ad esempio cercando sui giornali romani del 1943 (se la mia ipotesi era fondata) il giorno esatto in cui Spemann aveva tenuto la sua conferenza.

Petrucciani e Ciocchetti si appassionarono subito alla «caccia al tesoro» (espressione di Alberto); io misi a disposizione i materiali che avevo raccolto. Fu Petrucciani a offrirmi i primi elementi nuovi, partendo dall’oggetto che avevo avuto sott’occhio fin dal principio: l’opuscolo con il testo italiano di Spemann stampato a Roma presso Bardi, nel 1944. Erano stati davvero gli occupanti tedeschi a realizzarlo materialmente: lo poteva rilevare – rilevare, più che dedurre – da molti segni.

Intanto, nella scansione delle diciannove pagine che gli avevo inviato mancavano sia l’anno di stampa sia il nome della Tipografia G. Bardi, l’uno e l’altro registrati però nella scheda della Nazionale Centrale di Firenze: a conferma che davvero la copertina era andata perduta (e anche, forse, una eventuale quarta di copertina), ma che c’era al momento della schedatura.

Quanto alle circostanze della stampa, Petrucciani mi faceva notare in una mail «il curioso errore nel sottotitolo», Istituto di Relazioni culturali all’Estero, dove anche le maiuscole dei sostantivi sono alla tedesca: curioso, l’errore, perché l’ente è denominato «Istituto per le relazioni culturali con l’estero». E, secondo Google e Google Books (per quel che valgono), non esiste nemmeno una occorrenza della forma «Istituto di Relazioni culturali all’Estero» (con o senza iniziali maiuscole, è indifferente): zero risultati su entrambi i siti, sia mettendo la stringa fra virgolette sia senza le virgolette. Questa ricerca, avvertiva Petrucciani, era comunque da ritentare: gli utenti di Google Books sanno che il sistema ti fa vedere solo una parte di quello che contiene, e che quella parte cambia a ogni nuovo accesso.

Quanto alle circostanze della stampa, Petrucciani mi faceva notare in una mail «il curioso errore nel sottotitolo», Istituto di Relazioni culturali all’Estero, dove anche le maiuscole dei sostantivi sono alla tedesca: curioso, l’errore, perché l’ente è denominato «Istituto per le relazioni culturali con l’estero». E, secondo Google e Google Books (per quel che valgono), non esiste nemmeno una occorrenza della forma «Istituto di Relazioni culturali all’Estero» (con o senza iniziali maiuscole, è indifferente): zero risultati su entrambi i siti, sia mettendo la stringa fra virgolette sia senza le virgolette. Questa ricerca, avvertiva Petrucciani, era comunque da ritentare: gli utenti di Google Books sanno che il sistema ti fa vedere solo una parte di quello che contiene, e che quella parte cambia a ogni nuovo accesso.

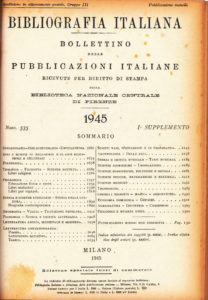

Cercando invece, con virgolette, la denominazione precisa che appare sulla scheda SBN riportata al principio – «Ist. Di Relazioni culturali all’estero» – Petrucciani otteneva 0 risultati in Google e 1 in Google Books: ed era la scheda dell’opuscolo Spemann nel «Bollettino» della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Lo snippet di Google Books non la lasciava vedere per intero: si trattava comunque della scheda n. 1963 dell’annata 1945, come attestano la sigla «[BNI] 1945 1963» in SBN e nel catalogo BNCF. Bisognava vedere anche il fascicolo cartaceo del «Bollettino». Poco più tardi fu Ciocchetti, che lo possedeva, a mandarmene una scansione: ecco la copertina e la scheda che riguarda Spemann (Bibliografia Italiana 1945, 98, scheda n. 1963).

Intanto, però, sulla base di un’altra fonte in possesso di Petrucciani (Maltese e Innocenti 1988), si poteva ipotizzare che l’opuscolo, stampato a Roma da Bardi su commissione tedesca (nel 1944, ma prima del 4 giugno), fosse pervenuto regolarmente a Firenze, ancora dotato della sua copertina. A Firenze, verosimilmente nei primi mesi del 1945, fu dunque catalogato e registrato nel «Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa» dalla Nazionale: il timbro «30.11.*5» sulla pagina 1 dell’opuscolo potrebbe voler dire 30.11.1945, con il 4 male inchiostrato: Funzione dell’editore sarebbe stato dunque “trattato” sul finire del 1945.

Con una ricerca diretta, svolta non solo sul web e su fonti compendiarie, ma presso la Nazionale di Firenze, si sarebbe potuto approfondire questo iter e anche capire il senso del numero d’inventario «2 530870 P» stampigliato al fondo della pagina 19 dell’opuscolo, accompagnato da una sigla per visto: si sarebbe potuta interpretare la sigla, risalire al giorno preciso dell’inventariazione, ottenere forse altri dati ancora; ma era improbabile che risultassero utili per la ricerca sull’epigrafe.

Una ricerca diretta Petrucciani la fece, in quei giorni, alla Nazionale Centrale e alla Alessandrina di Roma, sui vecchi cataloghi cartacei: nessuna delle due biblioteche aveva lo Spemann.

Come si può vedere, la ricerca che avevo cominciato e interrotto nel 2013 era stata fiacca e superficiale. Il fatto che a me interessasse non l’opuscolo di Spemann e vicende connesse, ma il come e il quando Natalia Ginzburg avesse incontrato un frammento del suo discorso e sotto quale forma, e perché mai lo avesse scelto come epigrafe, è una debole scusante. Sarebbe stato comunque utile sapere, delimitare il campo, ricostruire nei dettagli quei passaggi materiali che ora, nel settembre 2016, mi stavano offrendo, giorno per giorno, Alberto Petrucciani e Marcello Ciocchetti, lanciatisi con generosità e febbre in una ricerca altrui. Da loro stavo imparando molto. Poco dopo Petrucciani, entrò in scena Ciocchetti:

Cari amici,

BINGO (o quasi).

Andate all’Emeroteca Digitale della Braidense di Milano:

http://emeroteca.braidense.it/indice_testate.php?&Alph=G&OB=titolo&OM=&SearchString=&SearchField=&PageRec=Tutti

cercate “Giornale della Libreria”

cliccate Indice volumi/anni 1922-1999

cliccate sull’annata 1943

aprite i fascicoli:

n. 15-16 del 30 aprile 1943

e n. 17 del 10 maggio 1943

rispettivamente alle pp. 45-46 e 50-51 troverete il testo (parziale) della conferenza di Speemann (sic). Il passaggio cruciale sulle «traduzioni» mi sembra perfettamente coincidente col testo dell’opuscolo (da cui il «quasi» del BINGO).

«Quasi» BINGO: perché Marcello si rendeva conto che queste novità non scalfivano l’enigma di Natalia lettrice di Spemann. Intanto, però, da una banca dati di cui ignoravo l’esistenza erano venuti fuori due fascicoli di una rivista ufficiale che riproducevano – in una versione identica all’opuscolo Bardi – la gran parte del discorso di Spemann, sia pure storpiandogli il cognome.

Benché nel «GdL» non figurasse la data dell’incontro, la congettura sulla primavera 1943 aveva trovato conferma. Purtroppo, però, la comparsa di una seconda fonte a stampa, che risultava identica alla prima, rendeva ancora più improbabile l’ipotesi che Natalia Ginzburg si fosse imbattuta in una differente redazione del testo di Spemann: che restava pur sempre un testo nazista. La sua epigrafe si discostava tanto dall’opuscolo Bardi quanto dalla riproduzione parziale del «GdL».

Benché nel «GdL» non figurasse la data dell’incontro, la congettura sulla primavera 1943 aveva trovato conferma. Purtroppo, però, la comparsa di una seconda fonte a stampa, che risultava identica alla prima, rendeva ancora più improbabile l’ipotesi che Natalia Ginzburg si fosse imbattuta in una differente redazione del testo di Spemann: che restava pur sempre un testo nazista. La sua epigrafe si discostava tanto dall’opuscolo Bardi quanto dalla riproduzione parziale del «GdL».

Che cosa pensare? A un errore di trascrizione compiuto da chissà quale cronista su chissà che giornale di Roma, oppure a una precisa volontà, da parte di Natalia Ginzburg, di manipolare il testo di Spemann? Fu naturale da parte di Ciocchetti avanzare le due ipotesi. La prima era possibile. La seconda, che si sarebbe potuta formulare già al principio della ricerca, non si è affacciata finora perché non può reggere. Non si arriva a immaginare una Natalia Ginzburg che deliberatamente sceglie per sé le parole di un editore nazista, sapendolo nazista; che le colloca in testa a un libro con cui si avvia la prima traduzione italiana di uno scrittore ebreo, intrapresa sotto la guida di suo marito assassinato per mano tedesca; e che infine, come non bastasse, falsifica quelle medesime parole.

Che cosa pensare? A un errore di trascrizione compiuto da chissà quale cronista su chissà che giornale di Roma, oppure a una precisa volontà, da parte di Natalia Ginzburg, di manipolare il testo di Spemann? Fu naturale da parte di Ciocchetti avanzare le due ipotesi. La prima era possibile. La seconda, che si sarebbe potuta formulare già al principio della ricerca, non si è affacciata finora perché non può reggere. Non si arriva a immaginare una Natalia Ginzburg che deliberatamente sceglie per sé le parole di un editore nazista, sapendolo nazista; che le colloca in testa a un libro con cui si avvia la prima traduzione italiana di uno scrittore ebreo, intrapresa sotto la guida di suo marito assassinato per mano tedesca; e che infine, come non bastasse, falsifica quelle medesime parole.

Natalia poteva senz’altro sottoscrivere la seconda parte dell’affermazione di Spemann – «dalla sete di dominio e di violenza nasce soltanto un fiore che ben presto è destinato a mostrare la sua inconsistenza e ad appassire» –, riportata infatti pressoché identica nella sua epigrafe, ma non certo la parte iniziale. Allo spicciativo «dominare servendo» di Spemann subentra un umile quanto tenace «imparare servendo»: per di più in corsivo, che è insolito trovare negli scritti della Ginzburg, sicché l’enfasi risulta massima le rare volte che lo adopera.

Si poteva almanaccare quanto si voleva, ma il punto era uno solo: bisognava trovare la fonte: trovare dove Natalia avesse letto quel brano. Ed era come proporsi di cercare il classico ago nel pagliaio.

6.

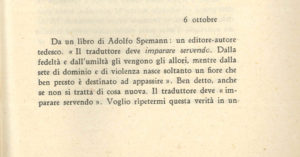

La mail che Alberto Petrucciani mi mandò qualche giorno più tardi andò smarrita, chissà come. Ne intuii il contenuto da un successivo messaggio di Ciocchetti: e, ancora incredulo, me la feci reinoltrare. La fonte era venuta fuori dall’ennesima ricerca di Petrucciani in Google Books, dove anch’io avevo lanciato più di una volta l’epigrafe di Natalia. Questa volta il sistema aveva reagito e trovato: Bonaventura Tecchi, Un’estate in campagna (Diario 1943), Firenze, Sansoni [agosto] 1945, pp. 89-90, annotazione del 6 ottobre 1943.

Da un libro di Adolfo Spemann: un editore-autore tedesco. «Il traduttore deve imparare servendo. Dalla fedeltà e dall’umiltà gli vengono gli allori, mentre dalla sete di dominio e di violenza nasce soltanto un fiore che ben presto è destinato ad appassire». Ben detto, anche se non si tratta di cosa nuova. Il traduttore deve «imparare servendo». Voglio ripetermi questa verità in un momento in cui sto traducendo – e forse male – Goethe.

Ma chi me lo avesse detto che le parole di un autore-editore, e per di più tedesco, si sarebbero attagliate così bene non solo ai traduttori ma ancor più ai nazisti di oggi! «Dalla sete di dominio e di violenza nasce soltanto un fiore che ben presto è destinato ad appassire».

Anch’io urlai BINGO quando finalmente recuperai la mail di Alberto, e quando presi dai miei scaffali il libro di Tecchi che possedevo da qualche anno senza averlo mai letto.

Qui però, prima di dedicarmi alla fonte ritrovata, devo pur considerare che senza Google Books (senza uno strumento da sollecitare n volte, nei modi più diversi, e che sempre ti lascerà con il dubbio che l’esito negativo sia fittizio, e che tu debba insistere – ossessivamente oppure di tanto in tanto, a tempo perso – continuando a scommettere, a sperare nella possibilità) il brano di Tecchi avrebbe potuto non emergere mai, o solo per caso e a distanza di anni.

Qui però, prima di dedicarmi alla fonte ritrovata, devo pur considerare che senza Google Books (senza uno strumento da sollecitare n volte, nei modi più diversi, e che sempre ti lascerà con il dubbio che l’esito negativo sia fittizio, e che tu debba insistere – ossessivamente oppure di tanto in tanto, a tempo perso – continuando a scommettere, a sperare nella possibilità) il brano di Tecchi avrebbe potuto non emergere mai, o solo per caso e a distanza di anni.

Tutti gli studiosi sanno quanto è grande la parte del caso in ogni loro ricerca, e nella stessa scelta di un tema di ricerca. Lo sanno, anche se a volte non ne sono consapevoli a sufficienza. Per la ricerca, le enormi banche dati presenti (con ampie gradazioni di accessibilità) nel web sono, per il loro comportamento spesse volte imperscrutabile, un acceleratore senza pari, ma anche un’alea: un’insidia nella quale è fin troppo facile e comodo cadere.

Questa ricerca è stata svolta fin qui con la collaborazione di più persone dalle competenze differenti, e si è avvalsa di strumenti informatici e di data bank virtuali. Ma essa non sarebbe mai pervenuta al risultato positivo cui si puntava se i ricercatori non avessero speso tempo in una quantità di controlli diretti, accostandosi materialmente alle cose: ai libri, alle riviste, alle schede catalografiche. Soprattutto, la ricerca non avrebbe avuto nessun esito se quegli studiosi non avessero saputo dove e come cercare, e se non fossero stati capaci di decifrare ciò che trovavano: non soltanto i testi, ma le sigle, i timbri, le più minute particolarità tipografiche. Suonerà forse ingenuo dirlo, ma questa è la ricerca da cui credo di aver imparato di più, e voglio ringraziare ancora le persone che ho nominato qui nel testo e nelle note. Veniamo ora al brano che Alberto Petrucciani ha pescato in Google Books.

Una seconda traduzione italiana di Spemann esisteva dunque per davvero, anche se circoscritta alle due frasi riprese da Natalia: nella nota di diario di Bonaventura Tecchi c’è tutto quanto, corsivo incluso. Natalia si è limitata a scorciare la seconda frase, producendo il salto argomentativo che s’è già visto.

Quello di Tecchi è un breve diario del tempo di guerra: il primo in termini editoriali ma il secondo nell’ordine cronologico, dato che nel gennaio 1946 pubblicherà con Bompiani Vigilia di guerra 1940. (Sul finire del 1945 affida invece a Einaudi la raccolta di racconti L’isola appassionata: il che contribuisce a spiegare la familiarità di Natalia, redattrice Einaudi, con la sua opera).

Nato nel 1896, Tecchi è originario di Bagnoregio, come segnala il suo nome di battesimo: ed è Bagnoregio la «campagna» del suo diario. È, oltre che un narratore, un buon germanista (il volume Sette liriche di Goethe nella sua traduzione apparirà presso Laterza nel 1949), ma nel leggere «Adolfo Spemann» e nel tradurlo per uso privato commette un errore madornale: «imparare servendo» invece che «dominare servendo». Qui si può solo avanzare un’ipotesi, benché debole: che Tecchi abbia letto la prima edizione 1938 di Geheimnisse, quella interamente stampata in caratteri gotici, e che per la fretta abbia visto lernen o erlernen là dov’era scritto herrschen: fatto sta che quel punto del testo lo colpisce tanto da spingerlo ad aggiungere un corsivo che nell’originale non c’è: «imparare servendo».

Stavolta, il ritrovamento in Google Books era definitivo e spiegava ogni cosa. Leggendo nella sua interezza il brano del diario si capisce anche la ragione per cui Natalia Ginzburg dovette entusiasmarsi. Tecchi lo sventola come una moralità formulata da «un autore-editore, per di più tedesco»: e la giudica di timbro antinazista benché nel libro da cui ha tratto il brano siano presenti pagine inequivocabili. Ma il saggio Dolmetsch, Ballhorn und fremde Federn è del 1931: e Tecchi certo ignora che l’autore lo ha parzialmente riproposto a Roma nella primavera del 1943, pronunciandosi contro la «sete di dominio» soltanto alla fine di un discorso che stride con quelle parole.

Adesso si intuisce perché Natalia Ginzburg abbia raccolto il brano di Spemann come un segno di riparazione intellettuale, e magari lo abbia voluto adoperare come uno strumento di mite ritorsione: le parole di un tedesco onesto in epigrafe alla versione di un autore ebreo firmata da un’autrice-traduttrice ugualmente ebrea. La modestia dovette infine suggerirle di togliere l’accenno agli «allori» di chi traduce.

A coronare la scoperta principale venne per ultima, grazie a Marcello Ciocchetti, la data del discorso: martedì 13 aprile 1943, alle ore 17, «per iniziativa dell’Ambasciata germanica e dell’IRCE». L’annuncio si leggeva nel quotidiano «Il Messaggero» dello stesso giorno: a pagina 2, colonnino «Manifestazioni della cultura e dell’arte».

7.

C’è nell’epigrafe di Natalia al suo Swann un dettaglio che, persistendo i misteri del caso Spemann, era apparso secondario, e che a questo punto assume invece importanza. Quell’epigrafe, per il fatto stesso di essere lì e anche per il suo significato, è un omaggio a Leone Ginzburg: un primo omaggio crittografico alla sua memoria. Nel 1931 Leone firmava, per le edizioni Slavia di Torino dirette da Alfredo Polledro, la versione di La Donna di Picche di Puškin (le iniziali maiuscole appartengono alla copertina e al frontespizio originali; e sulla copertina figura anche il nome del traduttore, uso introdotto proprio da Slavia). La sua Prefazione aveva questa epigrafe:

I traduttori sono i cavalli di ricambio della cultura.

Púškin.

Così l’epigrafe: con il solo cognome dell’autore – il medesimo autore dell’opera tradotta –, corredato da un accento tonico per segnalare la giusta pronuncia al lettore italiano, poco esperto in cose russe. Da parte del traduttore, il dare rilievo a quel motto fu un implicito gesto di orgoglio; o forse, a ben guardare, non fu orgoglio. Rivendicando una tale definizione, il traduttore, anzi, il traduttore-curatore, si dichiarava al servizio del testo: gli avrebbe fatto superare le distanze con l’impeto, la velocità e lo stile del cavallo ben addestrato, senza scarti dal proprio ruolo di vettore. Inutile rimarcare le somiglianze con l’epigrafe scelta da Natalia, e più ancora con il suo gesto di scorciarla, che trova così una spiegazione aggiuntiva.

Il titolo della prima traduzione importante di Natalia, La strada di Swann, e il titolo del suo romanzo di esordio, La strada che va in città, erano stati suggeriti entrambi da Leone: ed erano titoli gemellari. I lettori della Ginzburg sanno fino a che punto la strada sia, nella sua opera, un luogo concreto e un mitologema fondativo. Su quella strada procedono il traduttore-cavallo, il traduttore-apprendista e il traduttore-servo. Ma quella di chi traduce è una figura più complessa di quanto non appaia da queste definizioni e dall’accostamento fra le due epigrafi.

Nella primavera del 1983, sette anni prima che venisse riproposta la sua versione della Strada di Swann, Natalia Ginzburg aveva offerto alla collana «Scrittori tradotti da scrittori» di Giulio Einaudi uno dei primi titoli, il terzo: La signora Bovary di Flaubert. La Nota del traduttore (che ora si legge in Ginzburg N. 2001, 100-102) conteneva una frase lapidaria: «Tradurre è servire». Lo scrittore, quando è lui a scrivere, è sovrano. Quando traduce deve comportarsi da servo. «Tuttavia gli rimane, nascosta, una sorta di sovranità: quella sovranità che è destinata ai servi dei sovrani». Il traduttore, infatti, ha due modi di comportarsi, di pensare e di muoversi:

Tradurre significa appiccicarsi e avvinghiarsi a ogni parola e scrutarne il senso. Seguire passo passo e fedelmente la struttura e le articolazioni delle frasi. Essere come insetti su una foglia o come formiche su un sentiero. Ma intanto tenere gli occhi alzati a contemplare l’intiero paesaggio, come dalla cima d’una collina. Muoversi molto adagio, ma anche molto in fretta, perché in tanta lentezza è e deve essere presente anche l’impulso a divorare la strada. Essere formica e cavallo insieme.

Nelle figure del servo, della strada e del cavallo c’è l’esempio di Leone, anzi, di più, c’è l’unione fra Natalia e Leone.

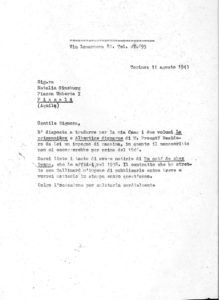

Caduto il fascismo, solo il 5 agosto 1943 Leone Ginzburg può lasciare il confino di Pizzoli. Va a Roma, dove riprende i contatti con il Partito d’azione, e il 7 agosto partecipa a una riunione della sede romana di Einaudi. Prosegue poi per Torino, dove arriva il 10 agosto. Il giorno successivo, mercoledì 11 agosto, scrive a sua madre Vera Griliches (Ginzburg L. 2004, 262):

Cara mamma,

sono a Torino da ieri. Ho trovato la casa editrice nuovamente distrutta, donde il nuovo trasloco (questa è la casa del senatore, evacuata da lui e dall’inquilino al pianterreno). Sono qui che lavoro in una grande camera a pianterreno, che dà sul giardino. Alla mia destra c’è il tavolo di Pavese, che sta tormentandosi i capelli. Tutto è così normale, così pacifico qui; e invece c’è la guerra, ci sono i bombardamenti e la situazione è piena di incognite.

La sede principale di Einaudi aveva dovuto spostarsi più volte a causa dei bombardamenti su Torino. Adesso era sistemata in via Lamarmora 80, in casa del senatore Luigi Einaudi, il padre di Giulio. Quella di Leone a sua madre non fu l’unica lettera che partì quel giorno da via Lamarmora 80:

Torino: 11 agosto 1943

Sig.ra

Natalia Ginzburg

Piazza Umberto I

P i z z o l i

(Aquila)Gentile Signora,

È disposta a tradurre per la mia Casa i due volumi La prisonnière e Albertine disparue di M. Proust? Desidero da Lei un impegno di massima, in quanto il manoscritto non mi occorrerebbe per prima del 1946.Sarei lieto intanto di avere notizie di Du cotè [sic] de chez Swann, che Le affidai nel 1938. Il contratto che ho stretto con Gallimard m’impone di pubblicarlo entro breve e vorrei metterlo in stampa entro quest’anno.

Colgo l’occasione per salutarla cordialmente

Quella appena riportata è la velina di una lettera d’ufficio, prodotta per l’archivio (ora in ASGE, b. 95, fasc. 1459, Ginzburg, Natalia); è quindi priva di firma, ed è dattiloscritta su un foglio non intestato; l’originale è perduto. Dal testo si deduce che quel giorno anche Giulio Einaudi era presente in via Lamarmora; eppure, viene da domandarsi a chi si debba quella lettera, che certamente recò la sua firma. Con tutta probabilità fu il marito di Natalia a concepirla e forse anche a stenderla, o quantomeno ebbe l’ispirazione di farla scrivere e spedire. L’indirizzo dattiloscritto sulla velina è leggermente erroneo: via Lamarmora 82 invece che 80. Leone, che era appena arrivato a Torino e che poteva non aver memorizzato subito l’indirizzo, sapeva però che a Pizzoli Swann era ormai a buon punto. Nell’agosto 1943 la casa editrice Einaudi stava rivedendo il piano per le traduzioni di tutta la Recherche, in vista del tempo di pace che non poteva essere troppo lontano: i sei volumi dell’opera successivi a Du côté de chez Swann venivano così affidati a traduttori selezionati per la prima volta, oppure riassegnati in seguito a rinuncia del traduttore originario. Caduto il fascismo, si poteva concretamente sperare in un nulla osta a pubblicare Proust in Italia. La lettera spedita dalla sede di fortuna Einaudi era nello stesso tempo uno scherzo affettuoso e un rilancio per il futuro, dopo la ricognizione sull’attuale stato dei lavori.

In quell’ufficio di fortuna Giulio Einaudi, Leone Ginzburg e Cesare Pavese erano di nuovo fisicamente presenti insieme. Qualunque firma recasse, la lettera che partì da via Lamarmora somigliava più a una cartolina di amici in gita che a una lettera di affari. Era probabilmente entrambe le cose, e con questo spirito fu certo inviata e ricevuta. Ma c’è di più. Caduto il fascismo, la lettera dell’11 agosto 1943 è il primo documento editoriale su cui si legga il nome «Natalia Ginzburg».

8.

Gennaio 1946. Natalia Ginzburg a Pavese, in una lettera senza data (una lettera autografa, scritta a quattro mani con Massimo Mila: oggi in Pavese 2008, 207n): «La mia traduzione di Swann è molto moscia in certi punti». Pavese, che in quel periodo si sta trattenendo presso la sede Einaudi di Roma, risponde il 26 gennaio: «Quanto a Swann, tutte le traduzioni hanno dei bassifondi. Che vuol dire? L’essenziale è, ogni tanto, aver fatto centro. Ma poi, figurati» (Pavese 2008, 206). Come spesso gli accade, la disinvoltura di Pavese, la sua strafottenza, sono autentiche e insieme recitate. Alla riuscita di una traduzione ci tiene quanto la sua amica Natalia: che parecchi mesi più tardi, quando La strada di Swann circola da tempo, scrive a Giacomo Debenedetti, il maggiore artefice della fortuna italiana di Proust a partire dagli anni venti. Il 23 novembre 1946, inviandogli per recensione Il muro di Sartre (uscito nei «Narratori contemporanei» nella traduzione di E.G., ovvero Elena Giolitti), gli confida: «a me non piace, ma certo è una novità interessante». E poi, andando a capo: «Non ho mai saputo se la mia traduzione di Proust Le piace o no» (velina dattiloscritta in ASGE, b. 68, fasc. 1003, Debenedetti, Giacomo).

Manca negli incartamenti dell’Archivio Einaudi la risposta, e forse risposta non ci fu, malgrado Debenedetti fosse intenzionato a rispondere, se non alla lettera di Natalia, alla sua domanda. Lo avrebbe fatto con il saggio Proust in Italia, di cui ci rimangono due differenti versioni, entrambe incompiute e pubblicate postume: la prima è databile agli ultimi mesi del 1946, la seconda è a cavallo tra il 1946 e il 1947; forse, Proust in Italia nacque proprio grazie alla sollecitazione della lettera del 23 novembre. Scrive Debenedetti che in confronto alle mediocri traduzioni italiane già prese in esame, quella di Natalia Ginzburg

è intanto un modello di diligenza, e quasi sempre un saggio di intelligenza molto applicata, attenta, puntuale. Con questa traduttrice è veramente il caso di discutere l’interpretazione lirica di Proust, il modo di sentirlo e di renderlo. Siamo evidentemente a un diverso livello, che ci spiacerebbe di abbassare, riducendoci a una spulciatura di piccoli errori inevitabili d’altronde in una fatica così grossa e impegnativa (Debenedetti 2005, 214-215).

Quanto all’«interpretazione lirica» di Proust, il saggio prosegue argomentando che la versione di Natalia manifesta la volontà di «“sliricare” un discorso che pure tocca di continuo, per tangenze luminosissime, di un radioso fulgore musicale, cantante, e a volte persino canoro – la sfera di una massima tensione lirica» (Debenedetti 2005, 217-219) . Il suo approccio fa emergere «zone, nelle quali Proust si propizia l’intimità, e come una connivenza affettuosa»; zone dove

il linguaggio ritrova espressioni domestiche e casalinghe, e non genericamente in quello che è il parlare usuale, bensì in un parlare a cui conferisce inconfondibile autenticità e sapore il fatto ch’esso si dà subito a riconoscere per quello che si parlava proprio in una determinata casa, in casa Proust.

Ma qui, dopo aver riconosciuto che tra i pregi della Recherche vi è il fatto che Proust riproduce e restituisce l’idioletto privato di casa sua, il giudizio sulla versione di Natalia si capovolge. Benché sia da elogiare la sua implicita acutezza critica, la Ginzburg ha praticato una forzatura inammissibile, piegando du côté de chez Levi l’intimità linguistica del testo originale: perché la traduttrice Natalia Levi sposata Ginzburg,

Come è stato riconosciuto non appena Proust in Italia ha cominciato a circolare (si vedano Bertini 2006, Vasarri 2006, Bertini 2014, Vasarri 2015), nel 1946-1947 Debenedetti ebbe un’intuizione geniale, prefigurando con oltre quindici anni di anticipo Lessico famigliare e la presenza di Proust in quel libro come nucleo generativo. Tuttavia, il suo referto è viziato – per ragioni di riserbo personale e professionale – da una piccola bugia: proprio Lessico famigliare rivelerà che il giovane Debenedetti non era stato estraneo alla «connivenza affettuosa» di casa Levi, e che certo non ne ignorava del tutto il linguaggio peculiare. Era lui, infatti, il «giovane piccolo, delicato, gentile, con la voce suadente», di cui Paola Levi, la sorella maggiore di Natalia, si era innamorata: il compagno d’università con cui faceva «passeggiate sul Lungo Po, e nei giardini del Valentino; e parlavano di Proust, essendo quel giovane un proustiano fervente» (Ginzburg N. 1963, 67).

Nel 1990, la Ginzburg concluderà la Postfazione alla sua versione della Strada di Swann definendola «vecchia, difettosa, appassionata» (Ginzburg N. 1990, 564). Tra i difetti – «Non vorrei che si credesse che i miei sbagli fossero chissà quanti. No, non erano molti, davvero» – ne cita e commenta uno in particolare:

C’è uno sbaglio, che io ora so e che preferisco non toccare. Il nome «Geneviève» è in italiano Genoveffa e non Ginevra. Ma io tradussi un tempo «Ginevra di Brabante» e non mi sento di correggere ora. Leone, che aveva letto e controllato quelle prime pagine della mia traduzione, di quello sbaglio non si era accorto. Strano, perché s’accorgeva sempre di tutto. Ma io ora mi sono troppo affezionata al nome Ginevra per cambiarlo e lo lascio stare com’è (Ginzburg N. 1990, 563).

L’errore che Natalia sa e che decide di non togliere è una traccia di Leone in negativo. Rende presente, nel libro, qualcosa che lui non aveva visto, e rende perciò presente, nel libro, lui stesso. In una traduzione incamminata quando lui era vivo e con la sua vigilanza, ma licenziata quando lui era scomparso, potendo contare solo sul giudizio di colleghi come Pavese o di conoscenti ormai lontani come Debenedetti, quell’errore era un omaggio alla presenza e all’assenza di Leone: alla sua memoria, in entrambi i casi.

È proprio nell’errore in sé che c’è qualcosa di intimo, di legato alla nostra vita e alla nostra morte: c’è nelle particolarità dei linguaggi di famiglia, negli errori (errori di fatto ed errori di memoria) che sono parte di quei linguaggi. Mi sia consentito, in proposito, di rinviare alle pagine della mia Cronistoria di «Lessico famigliare» dedicate agli errori di fatto e di memoria in Lessico famigliare (Scarpa 2010, 239-240 e 248). Quel qualcosa c’è pure negli errori professionali, una volta che l’autorità del tempo e l’autorevolezza raggiunta dal nome di un traduttore – da una traduzione divenuta a suo modo un classico – provveda a fissarli nel tempo.

L’epigrafe alla Prefazione del 1946, esemplata su Leone nel suo significato e nella sua stessa presenza; l’errore sul nome Geneviève, che Leone non aveva visto e che Natalia avrebbe scoperto molto più tardi, decidendo di non toglierlo: sono due omaggi a Leone, diversamente visibili e ugualmente intimi. Ce n’erano altri? La ricerca che Alberto Petrucciani e Marcello Ciocchetti si erano sobbarcati per mio conto aveva risposto a tutte le domande su come il brano di Spemann si fosse trasformato nell’epigrafe di Natalia. Eppure, sentivo che non bastava, che qualcosa ancora mancava. Nell’epigrafe, Spemann compariva solo con il cognome, proprio come «Púškin». Ma Spemann non si poteva paragonare a Puškin. E poi, le epigrafi di Natalia sono quanto mai rare. C’è quella del suo saggio forse più impegnativo, Sul credere e non credere in Dio, in Mai devi domandarmi, con una frase di Simone Weil, «Il Dio che dobbiamo amare è assente» (Ginzburg N. 2014, 178; si vedano anche le pp. 240-244 dell’apparato critico; l’epigrafe è tratta da Weil 1948, 126); e c’è quella di Inverno in Abruzzo in Le piccole virtù, presa da Virgilio: Deus nobis haec otia fecit (Natalia N. 1962, 15; l’epigrafe proviene da Bucolica, I, 6): e viene da chiedersi se non fosse una frase che Leone e Natalia si ripetevano ironicamente l’un l’altro quando erano a Pizzoli, lontani da tutti e da ogni cosa salvo che dai figli e da qualche strumento di lavoro. Deus nobis haec otia fecit: anche per Virgilio gli ozi della campagna erano stati l’effetto di un sopruso politico.

Continuai le ricerche, anche su Spemann e sulla sua biografia. Al convegno di Siena dovevo parlare la mattina del 15 marzo 2017. La mattina del 14, sul presto, spedii una mail ad Alberto Petrucciani e a Marcello Ciocchetti.

9.

Cari Alberto e Marcello,

domattina faccio a Siena l’intervento su Spemann/Natalia Ginzburg che come sapete devo a voi. Il titolo dell’intervento è Falsi amici. Racconterò la ricerca, in massima parte vostra. Sto preparando adesso la scaletta, come sempre in ritardo. Volevo dirvi che cosa c’è dietro quell’epigrafe: il motivo, cioè, per cui Natalia scelse, nel 1946, la frase di un tale Spemann riprendendola (mal tradotta, e fu provvidenziale) da un libro di Bonaventura Tecchi.

Adolf Spemann (1886-1964) era figlio d’arte. Anche suo padre Wilhelm Spemann (1844-1910) era editore. La sua casa editrice portava il suo nome: Spemann, Berlin-Stuttgart. E Natalia aveva familiarità con questo nome perché Spemann era stato, nel 1905, il primo editore delle Weltgeschichtliche Betrachtungen di Burckhardt, curate dal suo esecutore testamentario Jakob Oeri. Leone Ginzburg aveva preso fin dal 1936, con Laterza, l’impegno di tradurre il volume, e ci aveva lavorato a intervalli. Continuò a lavorarci anche a Pizzoli, come testimoniano le sue lettere dal confino. A Pizzoli, Natalia poteva vedere sul tavolo di Leone un volume che lui stava traducendo, pubblicato dall’editore tedesco Spemann. Le bastò per scegliere, segretamente in onore di Leone, quel falso amico – l’amico ritrovato nel libro di Tecchi – per la sua epigrafe. Era un amico tre volte falso: falsa la persona (il figlio scambiato per il padre), falsa l’intenzione politica che sottostava al testo di Adolf Spemann (il suo saggio su editori e traduttori era stato concepito nel 1931 in epoca pre-hitleriana, poi adattato nel 1943 per conformarsi alle ambizioni paneuropee del nazismo), falsata provvidenzialmente la lettera del testo stesso (imparare servendo invece che dominare servendo, traduceva Tecchi: e solo così Natalia poteva sottoscrivere).

La storia, come vedete, è ancora più bella e stratificata e segreta rispetto a quanto potessimo sperare, e sono felice di doverne l’essenziale proprio a voi. A presto, con un saluto molto caro.

domenico

Il lavoro di Leone su Jakob Burckhardt non doveva limitarsi alla traduzione: sarebbe stato un’opera critico-filologica di cura editoriale. Ne aveva ricevuto l’incarico da Benedetto Croce, nel luglio del 1936, e appena letto il volume in lingua originale riferì le proprie impressioni alla primogenita del filosofo, Elena, con cui era in grande amicizia

Il lavoro di Leone su Jakob Burckhardt non doveva limitarsi alla traduzione: sarebbe stato un’opera critico-filologica di cura editoriale. Ne aveva ricevuto l’incarico da Benedetto Croce, nel luglio del 1936, e appena letto il volume in lingua originale riferì le proprie impressioni alla primogenita del filosofo, Elena, con cui era in grande amicizia

Dirai a tuo padre che le «Weltgeschichtliche Betrachtungen» mi paiono un libro assai bello, e soprattutto molto simpatico. L’appendice potrà certo servire per la prefazione. Le note sembrano fatte per un pubblico veramente popolare, e ci sarà poco da cavarne. Ho già pensato al titolo da dare all’edizione italiana. «Considerazioni storiche» o «sulla storia» non va; non parliamo poi di «storia universale» («Cons. sulla st. un.»). Il corso universitario del Burckhardt nel manoscritto era intitolato «Über Studium der Geschichte». Io perciò proporrei, visto anche il contenuto del libro, «Introduzione allo studio della storia». La versione sarà pronta al massimo alla fine dell’anno: non posso far calcoli più precisi, perché sono invischiato in un lavoro interminabile per la casa Treves, con poco o punto profitto in paragone del tempo che perdo – ma i contratti vanno adempiti (Torino, 22 luglio 1936, in Ginzburg L. 2004, 308).

Fin da quando era recluso nel carcere di Civitavecchia per attività antifascista, Leone Ginzburg si dedicava a rivedere – in realtà, a eseguire di sana pianta – la versione italiana di L. Trotskij (così il nome in copertina), Storia della rivoluzione russa: tre volumi che l’editore milanese Treves avrebbe stampato solo nel 1938, privi di indicazione del traduttore.

Fin da quando era recluso nel carcere di Civitavecchia per attività antifascista, Leone Ginzburg si dedicava a rivedere – in realtà, a eseguire di sana pianta – la versione italiana di L. Trotskij (così il nome in copertina), Storia della rivoluzione russa: tre volumi che l’editore milanese Treves avrebbe stampato solo nel 1938, privi di indicazione del traduttore.

Quanto all’altro nuovo volume da tradurre e curare, il senatore Croce fu d’accordo sul titolo Introduzione allo studio della storia: e raccomandò a Giovanni Laterza di praticare a Ginzburg le migliori condizioni possibili, «considerando che il traduttore è valente e che questa volta non avete diritti di autore da pagare» (Meana di Susa, 24 luglio 1936, in Croce e Laterza 2009, 551). E’ bene informare che sulla vicenda Burckhardt si possono vedere anche Ginzburg L. 2004, Mangoni 1999 e Croce 1987 e le notizie in Omodeo 1963 e Croce e Omodeo 1978; saranno invece da consultare con cautela Coli 1983, 95, e Panetta, 2006, 52, che riprende, su questo episodio, il lavoro di Coli. Quando seppe che l’offerta dell’editore era stata di sessanta lire a foglio, gli scrisse di nuovo, e – malgrado Ginzburg avesse già accettato quella cifra – gli impose di portarla a ottanta lire (Laterza a Ginzburg, 30 ottobre e 7 novembre 1936, in Ginzburg L. 2004, 309n; Laterza a Croce, 30 ottobre, Croce a Laterza del 2 novembre e Laterza a Croce del 7 novembre 1936, in Croce e Laterza 2009, 570-575; cfr. Coli 1983, 96).

Ottanta lire a pagina invece di sessanta: grato, divertito e sorpreso, Leone raccontò tutto quanto in una lettera a Elena dell’11 novembre 1936 (in APEG; un brano della lettera, inedita nella sua interezza, è riportato in Ginzburg L. 2004, 309n).

La scadenza concordata con Giovanni Laterza era la Pasqua del 1937, ossia la fine di marzo; ma Leone non consegnò né allora né entro l’estate dell’anno successivo, malgrado i buoni propositi manifestati a Laterza e malgrado avesse studiato fin dal principio, approfonditamente, l’opera di Burckhardt, come dimostrano le sue lettere a Croce del 15 gennaio e 7 marzo 1937, in Ginzburg L. 2004, 318 e 321-322; per i suoi impegni di lavoro, la lettera a Laterza del 28 giugno 1938, ibidem, 322n).

Leone giunse al confino di Pizzoli il 13 giugno 1940, da solo; moglie e figli lo avrebbero raggiunto quattro mesi più tardi. Il 14 giugno, la prima sua lettera di lavoro che si sia conservata fu per Laterza (Ginzburg L. 2004, 4):

Chiar.mo comm. Laterza,

Mi hanno mandato quassù a trascorrere il periodo della guerra. Ho portato con me la traduzione dell’«Introduzione allo studio della storia» del Burckhardt da tempo immemorabile interrotta, e ho proprio intenzione di riprenderla e di finirla.

Poco più tardi, però, Benedetto Croce avrebbe deciso che era meglio soprassedere alla pubblicazione: e Leone pensò di offrire il lavoro, non appena lo avesse completato, a Einaudi, per una nuova collezione di scrittori di storia (Laterza a Ginzburg, 24 giugno 1940; Ginzburg alla casa editrice Einaudi,12 aprile 1941; Ginzburg a Croce, 30 giugno 1941, tutte in Ginzburg L. 2004,rispettivamente 7n, 143, 62-63; cfr. anche 134n e 148n; si veda anche Mangoni 1999, 50-58 e 146-151). Così, anche nei tre anni di Pizzoli il volume stampato da Spemann senior restò visibile fra gli oggetti di casa.

Nell’estate del 1936, quando Croce gli aveva proposto di curare le Weltgeschichtliche Betrachtungen, Leone Ginzburg era da poco uscito dal carcere, dove aveva scontato due anni. Benché a piede libero, era un vigilato speciale per motivi politici: non poteva lasciare Torino e gli era vietata ogni forma di collaborazione a riviste o giornali. Alla carriera accademica aveva volontariamente rinunciato poco prima dell’arresto, con il suo rifiuto di giurare fedeltà al regime fascista. L’unico modo che gli restasse per proseguire l’attività intellettuale era dunque il lavoro nell’editoria.

Le sono riconoscente di non aver dimenticato questo mio lavoro intermesso e di aver cercato di collocarmelo, dopo avermelo con tanta bontà suggerito in un momento in cui stentavo a riprendere il mio mestiere letterario.

Così scriveva Leone al senatore Croce il 30 giugno 1941, nella prima lettera dal confino a lui diretta (Ginzburg L. 2004, 62). Cinque anni prima, l’offerta di curare Burckhardt era stata ispirata non solo dall’alta stima che Croce già da anni nutriva verso Ginzburg, ma anche dal proposito di venirgli concretamente in soccorso: di qui la forzatura nei confronti di Laterza, affinché il compenso gli venisse aumentato.

Burckhardt (l’oggetto-Burckhardt, e il marchio editoriale che recava impresso) era una scialuppa di salvataggio. Aveva accompagnato Leone dal ritorno alla libertà fino agli ultimi mesi della sua vita, fra Torino e l’Abruzzo. Si capisce ora perché «SPEMANN», in maiuscoletto, fosse diventato un nome assoluto in calce alle poche parole dell’epigrafe, che così dialogavano con Leone in più modi, ravvivandone la memoria.

Le parole di un falso amico in epigrafe: la storia può giocare scherzi acri. Il primo di questi scherzi, del quale non mi ero accorto al tempo del convegno di Siena, lo aveva giocato già nel 1936: conservando una ulteriore testimonianza del momento in cui Leone lesse per la prima volta il volume di Burckhardt, e la traccia del giorno in cui Natalia per la prima volta sentì fare il suo nome da Leone.

La lettera a Elena Croce dove Leone riferisce le proprie impressioni di lettura e formula una proposta di edizione è del 22 luglio 1936. Uno o due giorni prima, a lettura appena cominciata, ne dovette scrivere anche a Natalia, che era in villeggiatura con la famiglia a Gressoney-Saint-Jean e che lui non poteva raggiungere. La lettera che Leone spedì da Torino non si è conservata; abbiamo la risposta di Natalia, senza data come quasi tutte le sue lettere ma con timbro postale del 22 luglio 1936. Quella corrispondenza era intercettata. La lettera di Natalia ci è nota nella copia dattiloscritta che ne trasse la polizia fascista (Archivio Centrale dello Stato, Ministero dell’Interno, Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, Divisione Polizia Politica, Fascicoli Personali, Ginzburg, Leone, busta 595, fascicolo 38; un breve brano di questa lettera è riportato negli apparati critici di Ginzburg N. 2016, 270-271):

Sono contenta che Burchardt (si scrive così?) non sia lungo. Sai Leone, non fumo neanche più tanto. Ti voglio bene e non vorrei dirti altro…. Neppure io forse so essere eloquente in amore. Ti voglio bene e sono felice di volertene tanto. […] Ho negli orecchi la tua voce: “Non dir sciocchezze Natalia”.

Non sappiamo se l’errore di grafia Burchardt lo commise chi scriveva la lettera o chi la ricopiò prima di farla proseguire verso il suo destinatario. Forse è giusto così in una vicenda di nomi fraintesi. L’unico fatto certo è che l’epigrafe alla versione di Proust contiene, visibili e insieme crittografati, i capisaldi della storia di Leone e Natalia Ginzburg. Scriveva Burckhardt nelle sue lezioni (Burckhardt 1998, 42):

ognuno deve ritornare a leggere quei libri che sono stati saccheggiati migliaia di volte poiché mostrano a ogni lettore e a ogni secolo, come del resto a ogni età dell’individuo, un volto particolare. È possibile che, ad esempio in Tucidide, giaccia un fatto di importanza primaria che sarà rilevato da qualcuno solo tra cento anni.

In Tucidide o anche in Natalia Ginzburg.

Poscritto

A Torre Pellice, nell’ultimo fine settimana dell’ottobre 2017, ho raccontato questa storia alle persone che hanno partecipato al seminario annuale di «tradurre». Erano gli ascoltatori più esperti che mi potessi augurare. Anche da loro contavo di ricevere qualche osservazione ulteriore, una dritta utile a proseguire una ricerca che, malgrado i ripetuti colpi di scena, non si poteva dire conclusa. Fu Franca Cavagnoli a individuare al volo una pista ulteriore: il Goethe che Tecchi era impegnato a tradurre quando lesse e travisò il brano di Spemann junior. Che cosa stava traducendo Tecchi? Forse qualche nuovo indizio era nascosto nelle versioni che stava preparando?

Come già detto, nel 1949 Tecchi pubblica con Laterza Sette liriche di Goethe, traduzione corredata da un lungo commento. Anche quel libro era dunque da controllare; non è detto che contenesse elementi utili, ma la diramazione non andava trascurata. Nulla sarebbe venuto fuori da Sette liriche; e, tuttavia, l’intuizione di Franca era giusta.

Al Goethe pertinente ci arrivò Carlo Ginzburg, al quale avevo mandato da leggere l’articolo nella stesura che consideravo provvisoriamente completa. Ricevetti un suo messaggio di posta elettronica nel pomeriggio del 13 novembre, quando il fascicolo di «Autografo» cui era destinato Falsi amici era ormai pronto per la stampa. Trascrivo la parte essenziale del messaggio:

L’identificazione del testo di Tecchi segnala in maniera irrefutabile, grazie all’errore, la fonte dell’epigrafe premessa alla traduzione di Proust. Ma che cosa dovette attrarre Natalia Ginzburg, nella frase di Spemann tradotta erroneamente da Tecchi (e al di là dell’errore)? Il riferimento alla traduzione nasconde qualcos’altro. Spemann (quello vero, non quello travisato da Tecchi) aveva scritto: «Durch Dienen herrschen» – una cripto-citazione da Goethe, Hermann und Dorothea, canto 7: «Denn durch Dienen allein gelangt sie endlich zum Herrschen». Ma Goethe a sua volta riprendeva implicitamente il vangelo di Marco (10, 43-45), che cito prima nella Vulgata, poi in italiano: «quicumque voluerit fieri maior inter vos, erit vester minister; // et, quicumque voluerit in vobis primus esse, erit omnium servus // nam et Filius hominis non venit, ut ministraretur ei, sed ut ministraret et daret animam suam redemptionem pro multis»; «chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti».

A portarmi in questa direzione è stato il motto del movimento neo-zapatista: Mandar obedeciendo. (…) La radice cristiana del motto mi aveva fatto pensare che Marcos stesso fosse un gesuita, o comunque potesse essersi formato presso i gesuiti. (…) L’errore di traduzione di Tecchi deformò, senza cancellarla, la radice evangelica, filtrata da Goethe, della citazione di Spemann. È quella radice, riferibile alla traduzione ma non solo alla traduzione, che attrasse Natalia Ginzburg.

Qualche giorno più tardi Carlo Ginzburg mi mandò i versetti di Marco nella traduzione di Lutero: