EVOCANDO GLI SPIRITI DI KANTOR

di Luigi Marinelli

Ora questo prodigio può avvenire a un solo patto:

che si trovi cioè la parola che sia l’azione stessa parlata,

la parola viva che muova, l’espressione immediata,

connaturata con l’azione, la frase unica, che non può esser che quella,

propria a quel dato personaggio in quella data situazione:

parole, espressioni, frasi che non s’inventano, ma che nascono,

quando l’autore si sia veramente immedesimato con la sua creatura

fino a sentirla com’essa si sente, a volerla com’essa si vuole.

Luigi Pirandello, L’azione parlata («Marzocco», 7 maggio 1899)

Fra servizio ed evocazione – insieme nostalgica e spiritica– si è svolta nel tempo la mia attività traduttiva intorno a, per, dei testi teatrali (drammaturgici e teorici) di Tadeusz Kantor. La storia, i ricordi, il “metodo” relativi in particolare alle traduzioni delle due grandi “partiture” della Classe morta (Kantor 2003) e di Wielopole Wielopole (Kantor 1981) li ho già in parte raccontati altrove (Marinelli 2002 e Marinelli 2003) e, non senza qualche imbarazzo, mi sono anche chiesto più volte quanto senso avesse quel mio lavoro, dacché la magia del teatro (kantoriano) si poteva manifestare solo sulla scena: se le rappresentazioni del teatro Cricot 2 si reggevano anche sulla presenza scenica, demiurgica, autoritaria e continuamente creativa (opera aperta) di Kantor, che senso aveva tradurre un testo teatrale, o la sua “partitura” (concetto più ampio e quasi onnivoro), a fronte dell’impossibilità – dopo la morte del regista/autore/mattatore – di una sua rappresentazione/performance? Stiamo peraltro parlando di spettacoli che proprio nell’originale polacco (per una sorta di miracolo della Pentecoste) erano COMPRESI e avevano COMMOSSO gli spettatori di tutto il mondo, venendo universalmente riconosciuti come capolavori del teatro del Novecento. Come e perché, allora, tentare di RIPRODURRE quella totale comprensione e quella commozione in altra lingua?

Fra servizio ed evocazione – insieme nostalgica e spiritica– si è svolta nel tempo la mia attività traduttiva intorno a, per, dei testi teatrali (drammaturgici e teorici) di Tadeusz Kantor. La storia, i ricordi, il “metodo” relativi in particolare alle traduzioni delle due grandi “partiture” della Classe morta (Kantor 2003) e di Wielopole Wielopole (Kantor 1981) li ho già in parte raccontati altrove (Marinelli 2002 e Marinelli 2003) e, non senza qualche imbarazzo, mi sono anche chiesto più volte quanto senso avesse quel mio lavoro, dacché la magia del teatro (kantoriano) si poteva manifestare solo sulla scena: se le rappresentazioni del teatro Cricot 2 si reggevano anche sulla presenza scenica, demiurgica, autoritaria e continuamente creativa (opera aperta) di Kantor, che senso aveva tradurre un testo teatrale, o la sua “partitura” (concetto più ampio e quasi onnivoro), a fronte dell’impossibilità – dopo la morte del regista/autore/mattatore – di una sua rappresentazione/performance? Stiamo peraltro parlando di spettacoli che proprio nell’originale polacco (per una sorta di miracolo della Pentecoste) erano COMPRESI e avevano COMMOSSO gli spettatori di tutto il mondo, venendo universalmente riconosciuti come capolavori del teatro del Novecento. Come e perché, allora, tentare di RIPRODURRE quella totale comprensione e quella commozione in altra lingua?

Il traduttore-medium

Il dubbio, in questo caso davvero amletico, fra l’essere e il non essere della traduzione teatrale, di tanto in tanto temporaneamente smorzato da qualche spettacolo italiano direttamente o liberamente ispirato alla Classe morta (il capolavoro assoluto), mi portò così anche a riflettere sul problema teorico-pratico della traduzione teatrale, o meglio su quello che a poco a poco mi convinsi essere lo stretto e biunivoco nesso tra letterarietà della traduzione teatrale e teatralità della traduzione letteraria. Mi spingevano ulteriormente a farlo due diversi tipi di considerazioni: da un lato la relativa scarsità di scritti teorici sul tema specifico della traduzione teatrale, forse per il fatto che la messinscena di un testo – drammaturgico o meno – è di per sé una “traduzione” e perciò si tratta sempre di riflettere su un’operazione, per così dire, “al quadrato” (cfr. ad es. Osiński 1967 a proposito della doppia traduzione grotowskiana del Principe costante di Calderón-Słowacki); dall’altro la natura stessa e le tematiche dei testi kantoriani che nel tempo andavo traducendo, i quali giunsero di per sé a suggerirmi una visione “medianica” della traduzione in genere, e della traduzione teatrale in particolare. Trattandosi – soprattutto nel caso della Classe morta (ma in fondo anche in quello di Wielopole Wielopole) – di una sorta di seduta spiritica, dove le parole e gli oggetti della memoria e i “cari assenti” tornavano in vita, dove i ricordi (letterari) si confondevano con la realtà (scenica) e il tempo-spazio del passato con quello presente dello spettacolo (o anche solo della lettura del testo), mi parve che la metafora del traduttore-medium risultasse particolarmente appropriata, giacché forti sono le componenti “medianiche” che “guidano” o almeno condizionano la traduzione teatrale, come e più di tutte le altre traduzioni artistiche. Pensai altresì che tali componenti alla fin fine sono sempre attive anche nella più semplice lettura, se essa (e tanto più la lettura interlinguistica proposta da una traduzione letteraria) serve a “mettere in contatto” un’ASSENZA (l’autore del testo e le sue “voci”) con la PRESENZA hic et nunc del lettore.

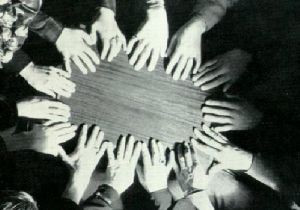

Nel portentoso paiolo di internet – in un sito poi enigmaticamente scomparso dalla rete (ma poteva andare altrimenti?), all’eloquente indirizzo www.stregoneria.it – reperii un Dizionario di spiritismo nel quale sub voce «medium» lessi una serie di definizioni che risultavano in vario modo utili alla continuazione delle mie riflessioni teatral-medianico-traduttologiche. Per fortuna, allora ne feci una stampata (vittoria della carta sui pixel!) e ne rievoco qui alcune:

Medium: persona accessibile all’influenza degli Spiriti e dotata della facoltà di ricevere e di trasmettere le loro comunicazioni. In questo senso il Medium è un intermediario ed ha una facoltà di mediazione durante le sedute.

Fra la varia tipologia dei medium e delle loro abilità (motori, picchiatori, apparitori, naturali, facoltativi), quelli per noi più interessanti risultavano ovviamente i «medium ad influenza morale», cioè:

quei particolari soggetti predisposti alla ricezione e trasmissione di comunicazioni intelligenti, che sotto questo aspetto si distinguono a loro volta in: scriventi o psicografici (hanno la facoltà di scrivere sotto l’influenza degli Spiriti), pneumatografi, disegnatori, musicisti, comunicativi, inspirati, veggenti, sensitivi.

Si può dunque pensare che il traduttore, in quanto altro o secondo autore (cfr. Legeżyńska 1986), evochi un CONTATTO con l’autore (morto, o comunque assente) e con la “voce” o più spesso la polifonia delle “voci” del suo testo – foss’anche un testo lirico –, nonché col pubblico (virtuale o reale) dei lettori e/o spettatori d’altra lingua. Nel mio caso, però, l’EVOCAZIONE era ulteriormente complicata (e arricchita) dalla commozione del ricordo sempre vivo dell’autore e dei miei trascorsi giovanili con lui, i suoi attori, il suo teatro e la sua arte. Quindi, ammesso e non concesso che io (come ogni altro traduttore) potessi essere, fra quelli «ad influenza morale», un «medium scrivente o psicografico» congeniale, mi feci forte della stessa definizione di «Teatro della commozione» che Kantor aveva coniato parlando della sua opera successiva alla Classe morta e pensai che alla fin fine la REVIVISCENZA potesse essere facilitata, piuttosto che ostacolata, dalla circostanza che io avevo conosciuto e frequentato a lungo il “grande spirito” autore del mio testo, ora da evocare – a distanza di anni – per la pietosa memoria di altri. E d’altronde mi rafforzai nella semplice convinzione che un traduttore che non sappia (etimologicamente ed emotivamente) com-muoversi col testo che ha di fronte non potrà mai essere un buon traduttore. Mi confortò appieno il parere di Derrida quando afferma che la traduzione è un atto di amore, o di amicizia (o viceversa perfino di odio), impossibile da pensare «senza qualche philein» (Derrida 1997, 141).

«Teatro della costruzione della commozione» o della «commozione costruita» fu infatti la formula – non so più oggi se ripresa da Sandauer o viceversa – che Kantor usò durante un dibattito pubblico sulla sua opera al Beaubourg di Parigi nell’ottobre 1980 (Pleśniarowicz 1997, 225) e in seguito nella stessa “partitura” di Wielopole Wielopole che avrei tradotto per la casa editrice del compianto Franco Quadri. Proprio lui, l’ultimo degli artisti d’avanguardia, avrebbe così messo il segno d’uguaglianza tra il suo teatro e il Baraccone simbolista (del Balagančik, la Baracca dei saltimbanchi di Blok), perché il suo stesso teatro – diceva – era «sempre stato un Baraccone, il vero Teatro della Commozione» (Kantor 1981, 160-161).

La traduzione-reviviscenza

Prima ho impiegato consapevolmente il termine «reviviscenza», pensando sia alla “biologia” di un testo in quanto essere “vivente” – come da definizione dello Zingarelli la reviviscenza è «la capacità di alcuni animali e piante, in genere inferiori, di ravvivarsi dopo avere trascorso un periodo di morte apparente o di vita latente per superare avverse condizioni ambientali, interrompendo le funzioni vitali e gli scambi con l’ambiente» –, sia alla sociologia della letteratura, e in particolare alla nozione di “fraintendimento” (misunderstanding) e “tradimento creativo” (creative treason), introdotta a suo tempo da Robert Escarpit, il quale concludeva: «Nessun libro sia chiamato buono o cattivo, finché non vi sia più nessuno a fraintenderlo, ecco il modo in cui i libri muoiono…» (Escarpit 1961, 21: traduzione mia – N.d.A.).

Non entro nella problematica connotazione di degrado, presente sia nella definizione biologica di “reviviscenza” sia in quella sociologica di “fraintendimento”; fatto sta che abbiamo ormai la piena consapevolezza di quanto leggere un’opera, e tanto più tradurla, per una sorta di umanistico e umanissimo “principio d’indeterminazione”, significhi inevitabilmente anche tradirla (purché ovviamente si tratti di un “tradimento creativo”…), e sappiamo anche che senza questa “concretizzazione” l’opera d’arte in sé, sostanzialmente, non esiste; o meglio: «possiamo interagire a livello estetico con un’opera solamente nella forma di una delle sue possibili concretizzazioni e solo così possiamo coglierla» (Ingarden 2011, 444). Infatti è proprio negli “spazi vuoti” dovuti al non completamento del senso dell’opera «che può inserirsi l’interpretazione di colui che legge l’opera e soprattutto di colui che intende metterla in scena» (Ciccolella 1994, 53), attraverso quelli che Roman Ingarden – considerando peraltro «lo spettacolo teatrale come un caso limite dell’opera d’arte letteraria» (Ingarden 2011, 491) – chiamava per l’appunto Unbestimmtheitsstellen, «punti d’indeterminazione».

Se d’altronde torniamo all’opera dalla quale scaturiscono le mie riflessioni (spero non sragionamenti), a questo punto c’è da chiedersi: la “reviviscenza”, il “tradimento creativo” e il grande “fraintendimento” dei vecchietti che pensano (o “pretendono”, anche nel senso dell’inglese to pretend, cioè fingono, proprio come nel gioco/recita dei bambini: «Facciamo che tu eri la maestra e io ero il dottore…») di poter tornare sui banchi di scuola, non è proprio ciò che lo spettacolo di Kantor metteva in scena? E i gesti, le voci, le smorfie, le parole e parolacce dei vecchietti della Classe morta non sono allora come una sorta di “reviviscenza”, di “traduzione degradata” degli stessi gesti, voci, smorfie, parole e parolacce di quand’erano bambini?

La mia metafora della traduzione-reviviscenza e il paragone del mestiere del traduttore (teatrale) con quello del medium spiritista (elementi di ciarlataneria compresi), a pensarci bene, non sono poi così lontani da ciò che della traduzione pensava Cervantes attraverso il suo Don Chisciotte (seconda parte, capitolo LXII), il quale – com’è noto – sostiene che le traduzioni (el traducir de una lengua en otra) sono come arazzi fiamminghi visti alla rovescia (los tapices flamencos por el revés): benché si vedano i contorni delle figure, esse sono piene di fili che ne scuriscono e confondono l’immagine e i colori. Riprendendo quest’immagine, Ortega y Gasset – e guarda caso a proposito di Maeterlinck (un drammaturgo molto caro a Kantor, che da studente aveva messo in scena La morte di Tintagiles come spettacolo di marionette) – riferiva la metafora degli arazzi fiamminghi alla scarsa traducibilità nella nostra lingua quotidiana dei linguaggi del sogno, che possono essere per lo stesso sognante ben poco comprensibili, e commentava: «Esistono regioni di mistero nella nostra anima e intorno a noi, che appena avvertiamo, simili ad arazzi meravigliosi di cui possiamo vedere solo il rovescio, dal filato grottesco» (Ortega y Gasset 2004, 62).

La stessa cosa, vorrei aggiungere, avviene coi linguaggi dei bambini o dei vecchi (specie di quelli – come si suol dire – un po’ andati di cervello e “rimbambiti”), che non a caso hanno forti somiglianze e creano spesso grosse difficoltà di comprensione e di “traduzione” a noi, cosiddetti adulti nel pieno delle nostre facoltà mentali (?).

Se ora torniamo alla nostra metafora spiritistica, noteremo come anche il medium operi innanzitutto sulla lingua: egli deve infatti prendere contatto con la voce e la peculiare parole del testo da evocare per ri-suscitarne l’energia originale. Come sappiamo, alle loro origini tardo-settecentesche spiritismo e magnetismo (Mesmer) avevano molto a che fare l’uno con l’altro. Ed ecco che nel sottotitolo di un bel saggio di Alessandro Serpieri sulla traduzione di Shakespeare ritroviamo l’endiadi «la resa linguistica e la trasmissione dell’energia» (Serpieri 2001).

Riprendendo idee correnti nel pensiero novecentesco circa la “sovradeterminazione scenica” del linguaggio teatrale e quindi della sua traduzione (per cui v. Bogatyrëv 1938; Bassnett-McGuire 1993; Paduano 1996 ecc.), Serpieri sottolineava il carattere “multidimensionale” della traduzione teatrale, la quale richiede al traduttore svariate competenze e un’enciclopedia non certo solo linguistico-culturale, ma anche specificamente scenica e teatrologica:

Nel caso del dramma, non si tratta di tradurre soltanto la lingua, gli enunciati, le parole, ma anche la loro funzionalità pragmatica, la loro energia enunciazionale, e il loro ritmo e la loro sintassi, che obbediscono sempre a situazioni sceniche, a scambi e influssi tra personaggi, con la parola che si traduce in gesto o movimento o espressione o riferimento, e così via. Fu nel tradurre Amleto, la mia prima e certo arrischiata esperienza, e nell’assistere alle prove, che io scoprii come la parola lineare di qualsiasi testo scritto diventi a teatro una parola, per così dire, quadrata, o meglio cubica, tridimensionale, rivolta cioè in più direzioni e legata ad altri sistemi espressivi: il mimico, il gestuale, il prossemico e il cinesico (per quanto riguarda il corpo dell’attore), nonché il sovrasegmentale (per quanto riguarda la voce dell’attore, l’intonazione, i cambi di registro, il ritmo) (Serpieri 2001, 163).

È in questo stesso contesto che un altro grande anglista (fondandosi sull’esperienza di traduttore della Tempesta per il Piccolo Teatro di Giorgio Strehler) propose la sua teoria pragmatica delle “5 fedeltà” cui si deve attenere il traduttore teatrale: fedeltà al teatro, al testo, al regista, all’autore, al pubblico (Lombardo 2002).

Da parte sua Umberto Eco, tentando di definire la famigerata “fedeltà” traduttiva, nell’ultima pagina del suo fortunato Dire quasi la stessa cosa ricorreva all’uso del dizionario: «Se consultate qualsiasi dizionario vedrete che tra i sinonimi di fedeltà non c’è la parola esattezza. Ci sono piuttosto lealtà, onestà, rispetto, pietà» (Eco 2003, 364).

Rispetto a questa definizione sinonimica della fedeltà in traduzione (che termina con parole che ben più mi piacciono della mercantilistica negoziazione, dominante nel libro di Eco), mi permetterei di aggiungere un ulteriore elemento sinonimico, in particolare dell’ultimo termine impiegato da Eco: pietà, che poi deriva da quella pietas, virtù centrale nell’etica romana – il “pio Enea” –, che il cristianesimo riprese, modificò, interpretò e insomma tradusse nel proprio linguaggio con compassione. Ecco, appunto: compassione o, detto col suo corrispondente greco, empatia (empàtheia), che – Rocci alla mano – significava proprio, come per il sopra citato Derrida, passione, affezione, emozione e sentimento per qualcuno o qualcosa che MODIFICA il soggetto stesso di tale passione o emozione.

Questa definizione ci rimanda direttamente alla nostra metafora spiritistica del traduttore-medium che, per un processo di empatia, s’immedesima con gli spiriti che penetrano in lui e, per compassione di coloro che desiderano parlare coi morti (cioè noi poveri lettori che non ne conosciamo la lingua, eppure desideriamo continuare a dialogare con i grandi spiriti del passato), modifica la propria voce e la adatta, facendo appunto da medium, da tramite, come dicevamo, fra l’assenza del prototesto e la presenza virtuale del lettore o, tanto più a teatro, la presenza viva dello spettatore.

I manichini dei vecchietti

E a questo punto, poste premesse certo labili, se non anche un po’ irrazionali, possiamo però tornare ai vecchietti-bambini della Classe morta di Kantor (ma in fondo – dicevo – anche ai “cari assenti” della famiglia di Wielopole) e al nostro testo, o meglio, “partitura”, che di quegli spettacoli memorabili è la “fedele” e complessa trascrizione d’autore.

Mieczysław Porębski, uno dei principali critici e storici dell’arte contemporanea in Polonia, da sempre amico del Maestro cracoviano, parlando della «nuova libertà del linguaggio artistico» di Kantor ne sintetizzò magistralmente le caratteristiche peculiari. Quello del teatro di Kantor è dunque:

un discorso plurilingue, dove la parola raramente e frammentariamente, magari in forma di monosillabi e allusioni, e sovente addirittura di balbettio e farfugliamento, si perde nell’ondeggiante – ora attutito, ora di nuovo roboante – rumore dei brusii, dei sussurri, degli schiamazzi, delle frasi musicali e delle citazioni, fra una tiritera retorica e una filastrocca da bambini (Porębski 1999, 22: traduzione mia – N.d.A.)

Come evocare allora in italiano questa Stimmung linguistica, prosodica ed extralinguistica, l’energia – per dirla con Serpieri – e la potenza artistica del testo e dei semplici dialoghi della Classe morta (e degli altri spettacoli dell’ultimo Kantor), che nascono dal rumore del tempo e della memoria, la memoria del vecchio rimbambito (e dell’artista ormai giunto nella sua fase “tarda”) dove tutto si accavalla e confonde: tempo e spazio, dettagli, suoni, gesti, volti, nomi e voci del passato, per assumere nuove configurazioni, quelle che noi – ancora o solo apparentemente nel pieno delle nostre “facoltà” – chiamiamo bizzarrie e stranezze dei vecchi (e degli artisti), ma che non sono altro che un loro autonomo e chissà quanto innocente modo di ridare un ordine al caos e all’insensatezza dei loro stessi ricordi e della somma delle innumerevoli emozioni vissute?

Certo, come aveva genialmente intuito Tadeusz Kantor, vecchi e bambini in questo sono quanto mai affini, e quest’idea la sintetizzò pittoricamente e teatralmente nella figura del puer senescens o puer aeternus (come lo chiamò) e nel fardello dell’infanzia portato in spalla dai suoi vecchietti in forma di manichino, come un peso o piuttosto un’escrescenza del proprio stesso corpo.

A queste componenti al tempo stesso emotive e concettuali del suo “costruttivismo della commozione” si univa nella Classe morta un uso nuovo e creativamente assai libero di una pièce di Stanisław Ignacy Witkiewicz (detto Witkacy), genio del teatro grottesco polacco del primo Novecento. Un testo che nell’originale, dal nome del suo protagonista, s’intitola Tumor Mózgowicz, e che io in italiano, dopo vari pensamenti e ripensamenti, alla fine tradussi Neoplasio Cervelli (salvo perdere con questo il giochetto di parole in base al quale il nostro “Tumor” nel corso del dramma viene proclamato re dell’isola di “Timor”; sì, proprio come Totò che nella famosa scenetta del treno di notte con l’onorevole Cosimo Trombetta sosteneva di conoscer bene «quel trombone di suo padre»). Qui si potrebbe aprire un’ampia e importante parentesi sul problema spinoso della traduzione, non solo a teatro ovviamente, dei nomi significanti (pensare solo all’Earnest-Franco/Fedele/Onesto di Oscar Wilde); ma non usciamo troppo fuori del seminato.

Sappiamo che il “gioco con Witkacy” (ma in altre lingue il doppio senso ludico-teatrale della parola “gioco” è più esplicito: jeu, play, gra ecc.) era stato alla base del teatro kantoriano fino alla Classe morta. A partire da quello spettacolo, invece, il pre-testo drammaturgico – qui ancora ben delineato dal testo e dall’azione del dramma di Witkiewicz Tumor Mózgowicz/Neoplasio Cervelli – si fa sempre più sottile, fin quasi a scomparire nel magma lirico, autobiografico e autotematico degli ultimi spettacoli. (Per le “due fasi” del teatro di Kantor, Artur Sandauer 1981 aveva appunto inventato la denominazione di: 1. fase della distruzione – formale; 2. fase della costruzione commossa). Nella Classe morta l’autonomia del teatro dal dramma (Kantor chiamava questo procedimento: «del doppio binario») verrà quindi ancor più sottolineata, e paradossalmente attraverso un fine incastro letterario che anzi (sia come rappresentazione sia come testo) farà della Classe morta il dramma più “letterario” di Kantor. Accanto a Witkiewicz vi compaiono infatti gli “spiriti” di Witold Gombrowicz e di Bruno Schulz (le “tre corone”, o meglio, i «tre pazzi» della letteratura polacca del primo Novecento, secondo una famosa autodefinizione di Gombrowicz 2008, 146), con forti reminiscenze del romanzo Ferdydurke del primo e del racconto Il pensionato e del Trattato dei manichini del secondo. Mi è capitato più volte di soffermarmi sull’importanza di queste congiunzioni letterarie come chiavi fondamentali del successo mondiale del capolavoro kantoriano (cfr. ad es. Marinelli 2007). Fatto sta che nella locandina della prima versione della Classe morta (1975-76), Kantor evocava addirittura Witkacy e Schulz come «personaggi» partecipanti alla sua «seduta drammatica»; non Gombrowicz, il cui destino, da vivo, era stato ben diverso da quello degli altri due scrittori.

La versione italiana (o in qualunque altra lingua) del testo della Classe morta, per questi motivi, aveva sì da essere una traduzione interlinguistica, ma anche – e doppiamente – intersemiotica, non solo tenendo conto della consueta “sovradeterminazione scenica” del testo recitato, ma anche dell’uso semiotico che questo testo in particolare fa di altri testi letterari (Schulz, Gombrowicz, soprattutto Witkiewicz) e della loro funzione intertestuale all’interno di quello che quindi dovremmo più giustamente chiamare il «macrotesto Classe morta».

Un sonno strano

Ho avvertito sopra come La classe morta sia paradossalmente il più letterario dei testi teatrali di Kantor, ma in realtà non tanto paradossalmente. Mi chiedo infatti: perché proprio quello spettacolo è incontestabilmente considerato uno dei capolavori assoluti del teatro mondiale del Novecento? La mia risposta da traduttore-medium non può che essere la seguente: perché è una miscela in dosi esatte, distillate e centellinate, perfettamente distribuite, alternate e “ritmate”, di commozione e letterarietà, laddove il gioco intertestuale tra la memoria dei vecchietti/personaggi dello spettacolo e la memoria letteraria di testi-cardine della prosa e del teatro polacco del Novecento (Ferdydurke, Le botteghe color cannella, Neoplasio Cervelli) fa davvero sì – come voleva Tadeusz Kantor, l’ultimo degli avanguardisti – che vita e teatro, letteratura e verità, realtà e illusione non tanto si confondano, ma al contrario – almeno per la durata dello spettacolo – siano esattamente la stessa cosa.

In questo Kantor, e proprio attraverso quello che chiamerà il «costruttivismo della commozione», sembra aver genialmente intuito il senso profondo e la vera possibilità della realizzazione scenica del dettato principale dell’Introduzione alla teoria della forma pura nel teatro, uno scritto del 1919 in cui Witkiewicz, autore di culto per Kantor e per gran parte della sua generazione, postulava:

Uscendo dal teatro si deve avere l’impressione di svegliarsi da un sonno strano nel quale anche le cose più ordinarie avevano il fascino strano, impenetrabile, caratteristico del sogno e che non può paragonarsi a nient’altro […]. Il culmine e l’epilogo dell’opera teatrale possono, secondo la mia proposta, essere concepiti prescindendo completamente da quel sentimento degradante di curiosità puramente vitale, da quella tensione di tutti i visceri con cui seguiamo un autentico dramma della vita, che è appunto il boccone prelibato delle odierne opere teatrali [pensare a dove siamo arrivati oggi coi cosiddetti reality show!! – N.d.A.]. Dovremmo naturalmente liberarci da questa cattiva abitudine per poter vivere, in un modo che non stimoli vitalmente, un dramma metafisico simile a quello che ha luogo unicamente fra le tonalità di una sinfonia e per trovare un epilogo che non ci coinvolga vitalmente, ma che possa essere ritenuto necessario alla creazione di intrecci formali puramente sonori, scenici, o psicologici ma liberi da una causalità reale (Witkiewicz 1988, 34-35).

Il teatro, dunque, come realtà altra, simile a quella del sogno, e il dramma come “dramma metafisico”, simile a quello che l’arte asemantica per eccellenza – la musica – ci permette meglio di cogliere. Proprio come in una seduta spiritica, dove la vita e la morte, i vivi e i morti s’incontrano nella sfera effimera della comunicazione medianica e della transe.

In un autocommento di poco successivo al suo spettacolo-capolavoro, Kantor diceva:

Ritengo che il teatro sia un guado nel fiume. È un luogo attraverso il quale i personaggi morti dall’altra sponda, dall’altro mondo passano al nostro mondo, ora, nella nostra vita. […] E cosa succede poi? Una risposta la può dare il Dibbuk […], lo spirito di un morto che entra nel corpo di un altro uomo e parla per lui (cit. in Pleśniarowicz 1997, 221: traduzione mia – N.d.A.)

Il traduttore-attore

Anche nelle note di regia al successivo Wielopole Wielopole Kantor riprenderà l’immagine del teatro come “guado” («Di fronte agli occhi degli spettatori sta l’ATTORE e egli assume la condizione del MORTO […]. La realtà era per me solamente la condizione straordinariamente necessaria, il medium attraverso cui “parla” la finzione, il mondo dei morti», Kantor 1981, 170-171), e mi pare che questa metafora in-between del gioco e della finzione dell’attore tra vivi e morti possa corrispondere pienamente alla condizione del traduttore (teatrale) tra le due sponde spazio-temporali di prototesto e metatesto, rivelando altresì le non poche affinità tra il lavoro dell’attore e quello del traduttore in quanto entrambi “gioco”/“re-citazione” su/di un testo.

Come l’attore, infatti, anche il traduttore – ma in particolare quello teatrale – dovrebbe “denudarsi” e liberarsi dei vari condizionamenti (compresi quelli dati dalla sua stessa “enciclopedia” e conoscenza del testo che sta traducendo) che ostacolino la libera EVOCAZIONE e la COMUNICAZIONE, attraverso il suo corpo e la sua voce, con corpi e voci altrui. Denudarsi e indossare – come l’attore – una maschera e panni che non sono suoi, ma “presi in prestito”. Da questa fondamentale affinità dell’arte e del mestiere del traduttore anche con quello dell’attore (e i grandi medium del passato erano, dovevano per forza di cose essere, anche degli ottimi attori) deriva la sinonimia del termine “interpretazione” per entrambi i ruoli. Onde per cui il primo ruolo che il traduttore deve ricoprire è proprio quello di alter ego dell’autore, di deuteragonista in un’“azione” da ripetere (re-citare) e da interpretare, appunto, che è quella stessa della composizione dell’opera. Credo intendesse proprio questo il mio caro amico e Maestro Agostino Lombardo, quando in una lezione lo sentii affermare un po’ scherzando, ma in realtà molto seriamente: «Quando traduco Shakespeare arriva un momento in cui io sono Shakespeare». E vale proprio la pena, a questo punto, di una lunga citazione dal già menzionato articolo di Alessandro Serpieri:

Come nella scrittura di primo grado, deve rimanere nella scrittura traduttiva una interazione di significati espliciti e impliciti, di un “sapere” e un “non sapere”, che investono poi quel meccanismo propulsivo del discorso che è la suspence legata alla continua domanda che il testo drammatico, fatto di un continuo trascorrere di “presenti” scenici in quanto mimesi della vita reale, offre allo spettatore: che cosa sta per succedere dopo questo? […] Il traduttore, credo, dovrebbe mettersi anche sotto questo punto di vista, nei panni dell’autore: e cioè “sapere” tutta l’azione, e quindi tutto il testo, che va a tradurre, e tuttavia, anche, “non sapere”, non ricordare ogni nesso, ogni microsvolgimento, dell’azione, in modo da poter scoprire e trasmettere l’energia propulsiva che, nello srotolarsi del testo durante il processo traduttivo, gli si presenta come sua necessità, e strategia, interna. In tal modo, la conoscenza paradigmatica del testo può unirsi alla sua progressiva conoscenza sintagmatica, conducendo alla scoperta del suo dinamismo. Io conoscevo bene Amleto e Macbeth, prima di tradurli, ma nell’atto traduttivo tendevo volutamente a dimenticare tutti gli svolgimenti interni di quei testi, appunto per potermi “stupire” della loro progressione, per poter scoprire, nel volgerli nella mia lingua, quella energia che nessuna analisi e conoscenza paradigmatica o sommario di fabula può contenere in sé (Serpieri 2001, 169).

Andando avanti nel ragionamento, Serpieri dispiegava la sua teoria dell’energia del dramma, «energia che si sprigiona da tutti i suoi atti linguistici, cioè dall’interazione delle battute, e dalle emozioni e dagli eventi che da quelle battute si sviluppano» (ibidem), ed è infatti anche energia dello spazio e del tempo teatrale, energia del corpo dell’attore e «infine o prima di tutto, energia dell’invenzione letteraria, stilistica, retorica, tematica, che tiene insieme tutte le fila dell’azione e rimarrà memorabile anche al di là del palcoscenico per cui è nata affidando il dramma al piacere della lettura» (ivi, 170).

Insomma, è verissima l’avvertenza di Peter Brook, uno dei pochi registi contemporanei davvero stimati da Kantor: «Restiamo vigili: dietro ogni segno visibile sulla pagina, si cela un altro invisibile, difficile da cogliere. Sul piano tecnico sono necessari minore abbandono e maggiore concentrazione, minore ampiezza e maggiore intensità» (Brook 1998, 80), ma se pure fin qui abbiamo soprattutto sottolineato la teatralità del discorso (e della traduzione) teatrale, dall’altra parte non potremo non ricondurre il testo – qualunque testo d’autore – alla sua fondativa letterarietà, e ribadire la lapalissiana verità che la concentrazione e l’intensità del lavoro di traduzione (anche teatrale) poggiano innanzitutto sul terreno linguistico-letterario. Insomma, per tornare alle ormai fruste categorie jakobsoniane, ogni traduzione che si rispetti, per interlinguistica e/o intersemiotica che sia, «dovrà pur esser preceduta e accompagnata da un lavoro endolinguistico [che] è di competenza della filologia, della storia della lingua e della stilistica» (Serpieri 2001, 163-164) o – per dirla con lo spirito acuto di un’altra grande artista polacca – «gli spiriti sono spiriti, ma anche la poesia [come pure il teatro – N.d.A.] ha i suoi lati prosaici» (Szymborska 2002, 32). Trascurare questo ovvio assunto deontologico significherebbe – come purtroppo capita – peccare di presunzione da parte del traduttore (foss’anche lo scrittore più famoso), il cui mestiere invece, e il cui talento, dipendono soprattutto da ben altre qualità, che sono quelle dell’umiltà, del rispetto e della correttezza. Qualità che sarebbe bene mantenere sempre in qualunque tipo di rapporto e di confronto con gli altri.

Teatralità di ogni traduzione letteraria

Per questi stessi motivi, fin dal titolo del presente contributo ho voluto mettere l’aggettivo “teatrale” tra parentesi, non sottovalutando certo le specificità della traduzione teatrale, ma anzi volendo sottolineare la “teatralità” di ogni traduzione letteraria, per quanto riguarda ad esempio, e in primo luogo, il romanzo. Mi riferisco a fenomeni tipici della narrazione che la narratologia proppiana o greimasiana descrive non per caso con termini (para)teatrali: ruoli, agenti, attanti, atti, azione, eroe-protagonista, antagonista ecc. Ma ovviamente penso anche al linguaggio di ciascun personaggio romanzesco, alle sue peculiarità e idiosincrasie di riconoscimento (quello che i formalisti russi chiamavano skaz). Erano questi i motivi che avevano indotto l’Henry James dell’Arte del romanzo a distinguere un «trattamento pittorico» da un «trattamento drammatico», cioè la rappresentazione “scenica” di situazioni ed eventi e, più in particolare, dei discorsi e dei comportamenti dei personaggi in una narrazione (James 1959). Ma, a pensarci bene, tutto ciò (la “teatralità” della traduzione) riguarda anche la (traduzione della) poesia lirica, ad esempio della voce (o delle voci), modulate in questo o quel modo, del soggetto lirico, o la stessa idea che si ha del destinatario di una poesia. Il che poi è un voler ribadire quell’essenza dialogica e polifonica dell’opera letteraria, non solo narrativa, su cui scrisse cose fondamentali Michail Bachtin.

Detto questo, possiamo alla fine tornare alla nostra ipotesi sulla necessità di un atteggiamento “medianico” del traduttore letterario (e in ispecie teatrale), impegnato nella sua “seduta traduttiva” in una sorta di transe e immedesimazione con le voci e i gesti (verbali) dei personaggi attori del suo “dramma”, a cominciare dalla voce e dai gesti dell’autore implicito e ovviamente anche dell’autore vero e proprio, dello scrittore (narratore, poeta o drammaturgo) dell’opera che sta traducendo.

In tal modo – e ancora una volta con particolare riguardo alla traduzione teatrale – si manifesta l’ulteriore, imprescindibile affinità tra ciò che fanno l’attore, il traduttore e, alla fin fine, anche il semplice lettore che, se attento e sensibile all’opera che fruisce (se riesce cioè a mettersi nei “panni altrui”), non può non venirne modificato, tras-formato e magari migliorato.

Bibliografia

Bassnett-McGuire 1993: Susan Bassnett-McGuire, La traduzione. Teorie e pratica, Bompiani, Milano, paragrafo La traduzione del teatro, pp. 148-163 (traduzione italiana di Genziana Bandini da Susan Bassnett-McGuire, Translation Studies, edizione riveduta, Routledge, London, 1991)

Bogatyrëv 1938: Pëtr Bogatyrëv, Znaky divadelní, in «Slovo a slovesnost», a. IV, 1938, pp. 138-149 (esiste una traduzione francese: Les signes du théâtre, in «Poétique», a. III, n. 8, 1971, pp. 517-530)

Brook 1998: Peter Brook, Lo spazio vuoto, Bulzoni, Roma (traduzione italiana di Isabella Imperiali da Peter Brook, The empty space, MacGibbon & Kee, London, 1968)

Ciccolella 1994: Paola Ciccolella, Traduzione tra comunicazione e interpretazione. Il caso del testo drammatico, in «Il traduttore nuovo», n. 1, 1994, pp. 47-54

Derrida 1997: Jacques Derrida, Salvo il nome (1993), in Jacques Derrida, Il segreto del nome, Jaca Book, Milano, pp. 127-177 (contiene i saggi Chôra, Passions, Sauf le nom; traduzione italiana di Francesco Garritano)

Eco 2003: Umberto Eco, Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione, Bompiani, Milano

Escarpit 1961: Robert Escarpit, Creative Treason as a Key to Literature, in «Yearbook of Comparative and General Literature», n. 10, 1961, pp. 16-21

Gombrowicz 2008: Witold Gombrowicz, Diario, vol. 2, 1959-1969, Feltrinelli, Milano (traduzione italiana di Vera Verdiani da Witold Gombrowicz, Dziennik, Wydawn. Literackie, Krakow, 1997)

Ingarden 2011: Roman Ingarden, L’opera d’arte letteraria, Fondazione Centro Studi Campostrini, Verona (traduzione italiana di Lidia Gasperoni da Roman Ingarden, Das literarische Kunstwerk, Niemeyer, Tübingen, 19653;prima edizione: Niemeyer, Halle an der Saale, 1931)

James 1959: Henry James, L’arte del romanzo, Lerici, Milano (traduzione italiana di Alberta Fabris da Henry James, The Art of Fiction, and other essays (1884), Oxford University Press, New York, 1948)

Kantor 1981: Tadeusz Kantor, Wielopole Wielopole, Ubulibri, Milano (traduzione italiana di Luigi Marinelli da più manoscritti di Tadeusz Kantor, Wielopole Wielopole)

― 2003: Tadeusz Kantor, La classe morta, Libri Scheiwiller, Milano (traduzione italiana di Luigi Marinelli dal manoscritto di Tadeusz Kantor, Umarła klasa)

Legeżyńska 1986: Anna Legeżyńska, Tłumacz i jego kompetencje autorskie, PWN, Warszawa

Lombardo 2002: Agostino Lombardo, Tradurre La Tempesta per il teatro, in Agostino Lombardo, La grande conchiglia. Due studi su La tempesta, Bulzoni, Roma, pp. 51-69

Marinelli 2002: Luigi Marinelli, La traduzione, in Kantor a Firenze, a cura di Valerio Valoriani, Titivillus, Corazzano, pp. 63-68

― 2003: Luigi Marinelli, Negoziando coi morti, in Kantor 2003, pp. 217-221

― 2007: Luigi Marinelli, Kantor e l’ombra di Schulz, in «La figura nel tappeto. Letteratura. Spettacolo. Traduzione», a. II, n. 2, inverno 2007, pp. 19-31

Ortega y Gasset 2004: José Ortega y Gasset, Il poeta del mistero (1904), in «Vetriolo. Voci d’Oriente e d’Occidente», giugno 2004, www.ilbolerodiravel.org (per accedere direttamente all’articolo: http://www.ilbolerodiravel.org/biblioteca/ferra/ortega-meditacionesTraduzioni.pdf, pp. 62-64, u.v. 22/10/2013), traduzione italiana di Gianni Ferracuti da José Ortega y Gasset, El poeta del misterio («El Imparcial», marzo 1904), in José Ortega y Gasset, Obras completas, vol. I, Alianza Editorial, Madrid, 1983, pp. 28-32

Osiński 1967: Zbigniew Osiński, Przekład tekstu literackiego na język teatru (Zarys problematyki), in Dramat i teatr, a cura di Jan Trzynadlowski, Ossolineum, Wrocław

Paduano 1996: Guido Paduano, Tradurre, in Il testo letterario. Istruzioni per l’uso, a cura di Mario Lavagetto, Laterza, Roma-Bari, paragrafo La traduzione del testo teatrale, pp. 144-146

Pleśniarowicz 1997: Krzysztof Pleśniarowicz, Tadeusz Kantor. Artysta końca wieku, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław

Porębski 1999: Mieczysław Porębski, Tadeusz Kantor i nowa wolność artystycznego języka, in Hommage a Tadeusz Kantor, a cura di Krzysztof Pleśniarowicz, Księgarnia Akademicka, Kraków, pp. 21-32

Sandauer 1981: Artur Sandauer, Sztuka po końcu sztuki, in «Dialog», n. 3, 1981, pp. 100-113

Serpieri 2001: Alessandro Serpieri, Tradurre teatro (Shakespeare): la resa linguistica e la trasmissione dell’energia, in Teoria, didattica e prassi della traduzione, a cura di Giovanna Calabrò, Liguori, Napoli, pp. 159-172

Szymborska 2002: Wisława Szymborska, Posta letteraria ossia come diventare (o non diventare) scrittore, Libri Scheiwiller, Milano (edizione italiana a cura di Pietro Marchesani da Wisława Szymborska, Poczta literacka, czyli, Jak zostać (lub nie zostać) pisarzem, Wydawn. Literackie, Kraków, 2000)

Witkiewicz 1988: Stanisław Ignacy Witkiewicz, Introduzione alla teoria della forma pura nel teatro e altri saggi di teoria e critica, Bulzoni, Roma, (edizione italiana a cura di Francesco Bigazzi, Anna Maria Kozarzewska e Pietro Di Marco da Stanisław Ignacy Witkiewicz,, Czysta Forma w teatrze, a cura di Janusz Degler, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1977)