UN’ESPERIENZA DI DIALOGO TRA AUTORE E TRADUTTORI

di Claudia Tatasciore

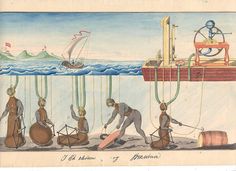

Illustrazione di “macchina subacquea” 1837

Sulle pagine di questa rivista è stato dato ampio spazio alla riflessione sul dialogo tra autore e traduttore, nei vari gradi di partecipazione del primo al lavoro del secondo. Penso, per fare solo un paio di esempi, alla recensione di Elisa Leonzio al libro di Barbara Ivančić L’autore e i suoi traduttori (Leonzio 2014), o al più recente articolo di Ivančić stessa sul caso di Claudio Magris (Ivančić 2019). Volendo riassumere in estrema sintesi la struttura di questi scambi, sono due le direzioni possibili. Nella maggior parte dei casi il dialogo tra autore e traduttore fa emergere elementi interpretativi imprescindibili per l’autore stesso, condizionando le scelte del traduttore nella direzione consueta “testo di partenza>testo d’arrivo”. Ma ci sono anche casi in cui il dialogo porta l’autore a tornare sulla propria opera e modificarla, così che è il testo di arrivo a influenzare il testo di partenza. Un movimento a ritroso che può diventare quasi un loop creativo nel caso di autori che si autotraducono, che cioè dialogano con il sé traduttore lavorando, in costante cantiere aperto, sia all’originale, sia alla traduzione. Mi riferisco, concretamente, al caso del poeta italo-tedesco Franco Biondi e alla sua raccolta di poesie bilingue Giri e rigiri/laufend che, prima di vedere la luce in volume, ha generato una moltitudine di varianti, in cui un testo influenzava l’altro e viceversa (Tatasciore 2013).

All’interno della ricca casistica che si potrebbe stilare, presenterò qui una testimonianza vissuta da me in prima persona e riferita alla combinazione linguistica ungherese-italiano. Si tratta di un movimento a ritroso, dal testo di arrivo al testo di partenza, che presenta un’ulteriore singolarità, perché propone quello che definirei uno “scarto di lato”. È il caso, cioè, di un dialogo in cui i quesiti interpretativi posti dal traduttore spingono l’autore a scrivere un testo nuovo, del tutto indipendente dal precedente originale ma a esso necessariamente legato.

Il contesto: un laboratorio bilingue

Questo scambio nasce dal lavoro di traduzione di un racconto della scrittrice ungherese Zsófia Bán, da me proposto agli studenti dell’Università di Firenze nell’ambito di un laboratorio di traduzione (ungherese-italiano e italiano-ungherese) inserito nell’offerta formativa dell’a.a. 2019/2020.

Vale la pena di presentare la cornice offerta da questo laboratorio, nelle sue peculiarità didattiche. Il modulo di mia competenza era quello della traduzione dall’ungherese verso l’italiano, per il quale avevo scelto di lavorare su testi letterari. A esso ha fatto seguito un modulo di traduzione dall’italiano all’ungherese, proposto da quella che in gergo accademico è la collaboratrice ed esperta linguistica Kinga Kapácsy, che ha lavorato principalmente su articoli giornalistici. Due moduli, per trenta ore complessive.

Quindici ore didattiche sono decisamente poche per formare un traduttore letterario e se penso ai vari corsi o master, universitari e non, intensivi o dilazionati nel tempo, quella manciata di incontri (che di fatto sono diventati sei da due ore e un ultimo da tre) fa impallidire. Eppure, li ho accolti come una bella sfida: qualcosa dovevano portarsi a casa, questi studenti. Cosa? La risposta a questa domanda non poteva prescindere da un’altra singolarità: la composizione della classe. Pochi studenti ma… eterogenei. Infatti, il laboratorio di lingua e traduzione dall’ungherese all’italiano riunisce tutti gli studenti di magiaristica dell’ateneo fiorentino interessati. Nel corso in questione, sette studentesse e uno studente, di cui tre di lingua madre italiana che studiano l’ungherese come lingua straniera, e cinque di lingua madre ungherese che studiano l’italiano come lingua straniera (e che sono in Italia con programmi di studio bilaterali). Ciascuno studente, sia per l’ungherese che per l’italiano, conosceva la lingua a un livello differente. Tra gli studenti c’era anche una principiante assoluta in ungherese, anzi addirittura all’inizio del suo percorso di studi universitari. E tralascio di specificare l’eterogeneità anche per quel che riguarda altri elementi di cui pure bisogna tener conto preparando un corso simile: l’interesse specifico degli studenti per la traduzione, le eventuali esperienze pregresse, teoriche e pratiche, nelle lingue in questione o in altre lingue, etc. Non serve avere avuto esperienze di didattica per capire che una configurazione del genere richiede al docente quei famosi “salti mortali” che non sono altro che la ricerca di una chiave per far funzionare la macchina senza (troppi) intoppi.

Data per presupposta, questo sì, una curiosità condivisa per la lingua e la letteratura – la propria e quella straniera – qualcosa si poteva fare. Ecco: innanzitutto trasmettere agli studenti l’idea che la traduzione è principalmente un fare. Inutile pensare, in quindici ore, di poter fornire un’esaustiva riflessione teorica sulla traduzione o una disamina delle principali tecniche del tradurre e delle annesse teorie. Meglio valorizzare l’esperienza sul campo e parlare di traduzione come mestiere, ma anche – dall’altro lato – suggerire che la traduzione è prima di tutto un’esperienza di lettura del testo di partenza.

Mi sono servita delle riflessioni militanti di Susanna Basso (Basso 2010) per iniziare a ragionare con gli studenti su quanto li aspettava e su quale sarebbe stato l’approccio al testo che mi sarebbe piaciuto condividere con loro. Ho insistito sui due elementi che ero convinta avrebbero più di tutto spiazzato gli studenti: la lentezza e l’invidia. Come dice Basso, l’esperienza «cura l’impazienza», ma è bene che parta con il piede giusto anche chi non ha ancora accumulato molta esperienza: sapere che il tempo sarà suo amico, e che bisogna trovare «il coraggio di aspettare una parola anche per qualche minuto, o il coraggio di non trovarla affatto e di lasciarla indietro, per poi tornarci più tardi, domani» (Basso 2010, 4). E per quel che riguarda l’invidia, l’«invidia dell’originale», Basso definisce questo sentimento come «sinonimo della tensione necessaria per non perdersi nulla del testo dell’altro» (Basso 2010, 21). Quindi come antidoto alla “trascuratezza”, che assieme alla fretta costituisce spesso per gli studenti il principale intoppo alla realizzazione di una buona traduzione.

Dal punto di vista pratico, l’unico modo per trarre vantaggio da questa varietà di livelli linguistici era far lavorare gli studenti in gruppo, in aula, creando la giusta mescolanza di madrelingua italiani e ungheresi, e riservando poi al lavoro a casa la riflessione su quanto fatto e un’eventuale revisione a freddo. In questo modo anche la studentessa principiante assoluta in ungherese ha trovato il suo ruolo di revisore dell’italiano, prezioso in quanto il suo orecchio non era “contaminato” dal testo ungherese.

Nel ribadire agli studenti che nell’ambito della traduzione letteraria non esiste la soluzione valida, ma vi è una varietà di soluzioni possibili – la cui scelta chiaramente gli studenti avrebbero dovuto imparare a motivare e argomentare – la dimensione del dialogo è stata la dominante necessaria, arricchita dalla presenza in aula della stessa Kinga Kapácsy (come mia controparte di madrelingua ungherese) e della professoressa Beatrice Töttössy, responsabile della cattedra di ugrofinnistica dell’Università di Firenze.

Il testo: tende e cortine

Un modulo così breve acquista maggiormente di senso se si struttura attorno a un tema cardine: quello che ho scelto per il corso è stato “il tempo e la memoria”. Un tema di per sé caro alla scrittrice Zsófia Bán, cui ho voluto affiancare un testo che in altra maniera fa riflettere sul passato socialista ungherese: la favola satirica Munkaterápia (Terapia occupazionale, tranne diversa indicazione, tutte le traduzioni sono mie), scritta da Péter Hajnóczy nel 1975 (Hajnóczy 2007). In questa sede mi soffermerò soltanto sul primo testo.

Ho scelto di lavorare con gli studenti su un racconto ancora inedito in italiano, come del resto è la gran parte delle opere di Zsófia Bán. L’autrice è nata a Rio de Janeiro nel 1957 da genitori ebrei ungheresi e nel 1969 si è trasferita con la famiglia a Budapest, dove tuttora vive con la compagna e la figlia. Insegna presso il dipartimento di American Studies dell’Università Eötvös Loránd e, accanto a una ricca produzione saggistica, ha pubblicato il suo primo volume di prosa nel 2007: Esti iskola. Olvasókönyv felnőtteknek (Scuola serale. Manuale per adulti), una raccolta di racconti nella forma di un manuale scolastico per adulti che gioca con il modello dei manuali dell’epoca socialista per proporre, con un corredo di immagini e “compiti a casa”, verità scomode. A questo insolito volume hanno fatto seguito altre due raccolte di racconti (Bán 2012; 2018), con una scrittura che è spesso a metà tra la narrativa e il saggio, ricchissima di rimandi intertestuali, in cui sovente il motore della narrazione sono le suggestioni offerte da un’opera d’arte (non necessariamente letteraria). In questo senso Zsófia Bán dialoga costantemente con la Weltliteratur e la Weltkultur, e tra i temi a lei più cari c’è proprio la memoria, storica e culturale, l’essere dell’uomo nel tempo. Ne sono un esempio i due racconti usciti recentemente in italiano nella mia traduzione, all’interno della collana «Grani» della casa editrice Textus (Bán 2019): Veleno, che ha come protagonista l’attrice Katalin Karády, e Tre tentativi con Bartók. E ne è infine un esempio il racconto che ho scelto per il laboratorio di traduzione, che apre in maniera programmatica la raccolta Lehet lélegezni (Bán 2018: Si può respirare).

Per la sua composizione e struttura Bőrlégzés (Respirazione cutanea) si presta bene a essere affrontato da studenti con competenze linguistiche disomogenee. Una prima parte assolutamente paratattica, frasi brevi e a capo (un livello A1, potremmo dire), offre una curiosa associazione tra la vita anfibia della rana, che si svolge tra acqua e terra, e la vita anfibia dell’uomo, che si svolge tra passato e presente (A jövőről képe van, jól passzol a kanapéhoz; Bán 2018, 5: Del futuro ha un quadro, che sta bene col divano). Seguono due pagine molto più complesse e dense (giochi di parole con modi di dire e con prefissi verbali, rimandi intertestuali) che riflettono sul concetto di memoria e sul suo ruolo nell’identificazione dell’essenza delle cose. Infine, un’ultima parte riprende la prima con variazioni. Agli studenti ho chiesto di tradurre in aula la prima parte, poi un paragrafo della seconda, e la ripresa finale.

Dopo la metafora di apertura, che suggerisce il parallelo chiave tra il tempo e le immagini appartenenti al campo semantico dell’acqua e dell’aria, il testo ne sviluppa le potenzialità poetiche. L’aria, ad esempio, fluisce come fluisce il tempo, e fluendo «apró redőket képez az idősíkokat tagoló függönyön. A függönyön lévő minták hol kiemelkednek, hol eltűnnek, bukdácsolnak föl-le, mintha nyílt tengeren hánykolódnának, látszólag céltalanul» (Bán 2018, 6: forma minuscole increspature sulla cortina che separa i piani temporali. I motivi sul tendaggio ora emergono, ora scompaiono, ondeggiando su e giù come fossero sballottati in mare aperto, apparentemente senza meta).

Il corsivo vuole mettere in evidenza come, in corrispondenza della ripetizione della parola függöny nell’originale (il suffisso ungherese -on/-ön esprime lo stato in luogo “sopra con contatto”), ho scelto – in questa versione provvisoria della traduzione – di sciogliere la ripetizione. Il perché di questa scelta è sostanzialmente il motore di tutto il dialogo autore-traduttore oggetto di questo articolo. Ovvero la particolarità della parola függöny, che ha come primo traducente una comunissima tenda, di varia foggia e fattura (qui torna, dopo il divano, l’elemento d’arredo associato al tempo), ma vuol dire anche sipario, o cortina. E, soprattutto, è il termine usato per il composto vasfüggöny: la cortina di ferro.

La domanda rivolta agli studenti madrelingua è stata quindi in che misura, in un testo simile, alla lettura della parola függöny si attivasse nelle loro teste anche l’immagine della vasfüggöny. Dopo aver assodato che si trattava di un’associazione che avveniva molto più tipicamente negli apprendenti non madrelingua, il lavoro di lettura e interpretazione del testo ha comunque portato gli studenti a vacillare, dividendoli nelle risposte e facendo scoprire loro che anche una banale tenda può non essere così banale quando si tratta di tradurla. Del resto, se anche noi avessimo avuto la “tenda di ferro”, il problema sarebbe stato facilmente risolvibile: in quanto a valenza del termine, la corrispondenza sarebbe stata 1:1, e ciascun lettore avrebbe potuto spingersi o non spingersi in associazioni con un momento chiave della storia ungherese. Ma cosa fare nel caso in cui, scegliendo di usare un termine piuttosto che l’altro, il traduttore di fatto guida le associazioni mentali del lettore? Nel nostro caso sarebbe autorizzato a farlo o rischierebbe di spingersi troppo oltre?

Il vantaggio di tradurre függöny con tenda sarebbe quello di ricostruire in traduzione un’immagine di assoluta quotidianità, che rimanda peraltro all’immagine del divano cui si è accennato sopra. Il problema è che, in italiano, “la tenda che separa i piani temporali” non funziona. Il vantaggio di utilizzare il traducente cortina è sicuramente che il termine esprime qualcosa di più rarefatto, che forse funziona meglio nell’immagine della divisione dei piani temporali. È un termine meno prosaico nell’uso, seppure il suo primo significato nel dizionario è «tendaggio destinato a isolare l’interno di una stanza o una parte di essa dall’ambiente circostante» (Treccani.it). Eppure, spesso il rischio in traduzione è di abbellire troppo, di correggere una prosaicità originariamente voluta dall’autore.

Mentre, in aula, snocciolavamo questa catena di “eppure” e “seppure”, gli occhi di uno studente si sono illuminati: secondo lui il riferimento alla vasfüggöny, alla cortina di ferro, era assolutamente legittimo, anzi, era legittimato da una frase del paragrafo successivo. Una frase senz’altro singolare, la citazione da un fantomatico Manuale dei palombari: «Figyelem: a túlságosan gyors felmerülés dekompressziós betegséghez vezethet» (Bán 2018, 6: Attenzione: un’emersione eccessivamente rapida può provocare una malattia da decompressione). Dopo le rane, ecco che arrivano i palombari a suggerirci l’idea di un passaggio da un piano temporale all’altro, dal passato al presente, che può essere problematico. La lettura dello studente riferiva questa riflessione – che per altri studenti in aula era di natura esistenziale e universale – a un momento specifico della storia ungherese, quello che a questo punto potremmo chiamare il momento di emersione: il 1989.

Secondo il parallelismo proposto dallo studente, il passaggio dal regime socialista a un’Ungheria democratica sarebbe stato brusco, vale a dire che negli anni novanta il passato socialista non sarebbe stato sufficientemente elaborato al livello di memoria collettiva, portando a conseguenti «malattie da decompressione» che influiscono sulla società ungherese attuale. Di certo il ragionamento dello studente era stimolato dal discorso sulla possibile associazione tra függöny e vasfüggöny. Ma sicuramente derivava anche dal fatto che il nostro laboratorio si svolgeva proprio in coincidenza con la ricorrenza del trentennale della caduta del muro di Berlino. Parte del dibattito pubblico rianimatosi in Ungheria in occasione del trentennale si potrebbe riassumere, infatti, con l’osservazione dello studente.

È a questo punto, e non solo per sbrogliare la matassa ma anche per mostrare agli studenti quale preziosissimo strumento di lavoro possono avere a disposizione i traduttori, che ho presentato la questione direttamente a Zsófia Bán. Alla mia mail, in cui ricostruivo la discussione in aula, l’autrice ha risposto in maniera molto puntuale in merito alla proposta del traducente «cortina»:

Ha úgy van, ahogy írod, hogy olasz “cortina” [jól működik] mint ködfüggöny, füstfüggyöny, szóval “azzal a képpel, ami a múlt emlékzése/elfelejtése viszonyával játszik”, akkor mehet a cortina – de szándékom szerint semmi köze nincs a vasfüggönyhöz – egyszerűen egy könnyű, áttetsző, de nem átlátszó anyag, ami az idősíkokat elválasztja, sejtelmesen lebegő és a látást elhomályosítja.

Se, come mi scrivi, l’italiano “cortina” funziona bene nel senso di cortina di nebbia/cortina di fumo, cioè come immagine che gioca con il rapporto tra ricordo e dimenticanza del passato, allora va bene “cortina” – ma nelle mie intenzioni la cortina di ferro non c’entrava nulla. Si tratta semplicemente di una stoffa leggera, un po’ trasparente ma non del tutto, che divide i piani temporali, che fluttua misteriosamente e adombra la vista.

Oltre a questo chiarimento dell’intentio auctoris e dell’immagine mentale da ricreare in traduzione, Zsófia Bán reagiva però anche alle osservazioni dello studente:

A dekompressziós betegség megjegyzés zseniális gondolat! A szövegben egyáltalán nem volt vele politikai szándékom, de most nagy kedvet kaptam, hogy valami esszéfélét írjak, ami tényleg erre az ideára van felfűzve – üzend meg az illetőnek, hogy ha megírom, majd megköszönöm neki az ötletet.

L’osservazione sulla malattia da decompressione è geniale! In realtà per questo testo non avevo alcun intento politico, ma adesso mi è venuta una gran voglia di scrivere qualcosa tipo un saggio che sia effettivamente legato a questa idea – di’ all’interessato che quando lo scriverò lo ringrazierò per l’idea.

Qualche mese dopo la nostra corrispondenza, ho ricevuto da Zsófia Bán una mail con cui mi comunicava di aver effettivamente soddisfatto la sua voglia e di aver scritto un racconto per la rivista del Burgtheater di Vienna, il «Burgtheater Magazin», che dedicava il numero di gennaio 2020 al tema della libertà (Bán 2020a). Il racconto, al tempo della mail ancora inedito in ungherese, era stato pubblicato in tedesco nella traduzione di Eva Zador. Contestualmente a queste informazioni, Zsófia Bán mi ha inviato sia il testo tedesco, sia la versione ungherese che è stata pubblicata poi ad aprile sulla rivista «Élet és irodalom» (Bán 2020b: Vita e letteratura). È questa seconda versione che, per concessione dell’autrice stessa, si può leggere sulle pagine di questa rivista nella mia traduzione.

Il nuovo testo: palombari in emersione

In Jégpekker (Ghiacciaioli, testo orginale e testo tradotto sono riportati sotto, dopo i riferimenti bibliografici) Zsófia Bán trasferisce Castel Sant’Angelo sulle rive del Danubio (sulla pagina del «Burgtheater Magazin» il racconto è – tuttora – affiancato dalla notizia della messa in scena di Tosca nella regia di Kornél Mundruczó, la cui première era prevista per il 23 febbraio 2020, ma che è stata annullata «per divergenze artistiche»). Un edificio singolare sulle sponde di un Danubio che d’improvviso ghiaccia del tutto, un sistema politico autoritario, con un “Ingegnere Capo” che ogni mattina recita personalmente, dal balcone del Castello, le uniche notizie cui i suoi cittadini possono accedere. In questo racconto la sospensione delle libertà è evocata simbolicamente dal ghiaccio, dall’ingresso misterioso della Città in un’era glaciale che sembra infinita:

Immunbetegség, suttogták egyesek, felzabáljuk a tartalékainkat és kihűlünk! Kisjégkorszak? klímakatasztrófa? – vagy valami más? Ugyan!, legyintettek mások. Dekompressziós kórság, egyszerű eset! Ilyenkor megemlékeztek arról a partizáncsapatról, akik a Nagy Feljövetel előestéjén fokozatosságra intettek: a túl gyors emelkedés halálos is lehet!

Néma halak, mint megbízható tanúk követték elúszó alakjukat. Azóta senki sem látta őket. (Bán 2020b)Malattia autoimmune, mormoravano alcuni, ci divoriamo le nostre scorte e moriamo congelati! Piccola glaciazione? Catastrofe climatica? O cos’altro? Macché!, scuotevano il capo altri. Un chiaro caso di patologia da decompressione! E allora rievocavano quella squadra di partigiani che alla vigilia della Grande Emersione aveva invitato a una certa gradualità: una risalita troppo rapida può essere mortale!

I pesci muti, fidi testimoni, avevano seguito le loro sagome che nuotavano via e da allora nessuno li aveva più visti.

Ecco allora in che forma ritorna la patologia da decompressione: il passaggio rimane evocativo e il riferimento storico è celato. Nella versione preparata per il «Burgtheater Magazin» il riferimento è più esplicito e si parla del «Vorabend des Großen Emporkommens von neunundachtzig» (Bán 2020a: alla vigilia della Grande Emersione dell’Ottantanove). Con l’intenzione di costruire uno stretto dialogo con la Tosca di Mundruczó, la prima versione del racconto è più dichiaratamente politica e un altro paragrafo fa nuovamente riferimento alla cortina di ferro e alla limitazione delle libertà:

Eine Ausgangssperre werde er [der Chefingenieur, ndt] vorerst nicht verhängen (das war die gute Nachricht – denn der Chefingenieur achtete stets darauf, dass es auch eine gute Nachricht gab), jedoch solle in Anbetracht der grimmigen Wetterlage nur der telefonieren, für den es lebenswichtig sei, damit man die Leitungen nicht überlaste. All dies schien zu dem Zeitpunkt vollkommen rational. […] Gleichzeitig, fuhr der Chefingenieur in ruhigem Ton fort, werde auch der internationale Zugverkehr eingestellt und auf unbestimmte Zeit eine Grenzsperre verhängt. Den Ältesten und den mittelmäßig Alten dämmerte hier plötzlich etwas, nur wussten sie nicht, was das war. Es lag ihnen schon auf der Zunge, so dass es sie fast verrückt machte – aber nein. Schlussaus. (Bán 2020a)

Per il momento [l’Ingegnere Capo, ndt] non avrebbe introdotto il coprifuoco (questa era la notizia buona, perché l’Ingegnere Capo faceva sempre in modo che ci fosse anche una notizia buona), tuttavia, in considerazione delle terribili condizioni atmosferiche, era permesso telefonare soltanto in casi di importanza vitale, per non intasare le linee. In quel momento tutto ciò sembrava assolutamente ragionevole. […] Al contempo, proseguì l’Ingegnere Capo, avrebbe interrotto anche il traffico ferroviario internazionale e predisposto la chiusura delle frontiere a tempo indeterminato. Ai più vecchi e ai medio-vecchi baluginò qualcosa, ma non sapevano cosa. Ce l’avevano sulla punta della lingua e questo li mandava ai matti, ma niente. Ci arrendiamo.

Nella genesi di un testo dall’altro, ciò che ho definito “scarto di lato” consiste nella realizzazione, in forma di intentio auctoris, di quella intentio lectoris che potrebbe realizzarsi in traduzione ma che in realtà la voce dell’autrice ha inibito. Inibito ma non rigettato del tutto, riservandola a uno spazio narrativo che – diversamente dal racconto di partenza – ha molto più del fantastico e che, quasi a onorare l’occasionalità dell’ispirazione, mantiene nei toni qualcosa del witz.

A questo punto le scelte traduttive rispetto al passaggio incriminato devono rimanere a mio avviso nella cornice della discussione sulla parola «függöny», con le caratteristiche esplicitate da Bán nella mail. Facendo ricadere la scelta sul termine «cortina», non cercherò una soluzione che suggerisca al lettore anche il rimando alla cortina di ferro. Opterò piuttosto per il secondo traducente «tendaggio» per restituire all’immagine quel tocco di quotidianità, di domesticità che c’è nell’originale. Ma è chiaro che altre soluzioni sono possibili e vagliabili.

Per quel che riguarda il testo ispirato alla discussione in laboratorio, che ovviamente ho girato agli studenti, mi auguro che rimanga per loro una testimonianza vissuta in prima persona di quanto tradurre sia, appunto, fare. Sia cioè aggiungere un tassello alla riflessione – perché no, anche politica – sul tempo in cui viviamo, nel dialogo tra i testi, tra le persone reali che li scrivono.

A inizio ottobre il libro per ragazzi Vagánybagoly és a harmadik Á avagy Mindenki lehet más (Il Gufofigo e la Terza A, ovvero Ognuno può essere diverso), pubblicato da Zsófia Bán nel 2019, è stato strappato in pubblico da una parlamentare del Movimento Nostra Patria con l’accusa di “propagandare l’ideologia omosessuale”. Esprimiamo la nostra solidarietà all’autrice, condannando simili gesti di violenza contro i libri, contro la letteratura e contro la sua capacità di dare voce alle differenze.

Riferimenti bibliografici

Bán 2007: Zsófia Bán, Esti iskola. Olvasókönyv felnőtteknek, Budapest, Kalligram

– 2012: Zsófia Bán, Amikor még csak az állatok éltek, Budapest, Magvető

– 2018: Zsófia Bán, Bőrlégzés, in id. Lehet lélegezni!, Budapest, Magvető, pp. 5-8

– 2019: Zsófia Bán, Veleno/Tre tentativi con Bartók, trad. it. di Claudia Tatasciore, L’Aquila, Textus Edizioni

– 2020a: Zsófia Bán, Die Engelsburg, trad. ted. di Eva Zador, in «Burgtheater Magazin», n. 3 (gennaio 2020) (https://www.burgtheater.at/die-engelsburg)

– 2020b: Zsófia Bán, Jégpekker, in «Élet és irodalom» LXIV/18 (30 aprile 2020) (https://www.es.hu/cikk/2020-04-30/ban-zsofia/jegpekker.html)

Basso 2010: Susanna Basso, Sul tradurre. Esperienze e divagazioni militanti, Milano, Bruno Mondadori

Hajnóczy 2007: Péter Hajnóczy, Munkaterápia, in id., Hajnóczy Péter összegyűjtött írásai, Budapest, Osziris kiadó, pp. 80-81

Ivančić 2013: Barbara Ivančić, L’autore e i suoi traduttori. L’esempio di Claudio Magris, Bologna, Bononia University Press

– 2019: Barbara Ivančić, Caro amico, ti scrivo, in «tradurre. pratiche, teorie, strumenti», n. 17 (autunno 2019) (https://rivistatradurre.it/caro-amico-ti-scrivo/)

Leonzio 2014: Elisa Leonzio, Quando l’autore dialoga con i suoi traduttori: il caso Magris, in «tradurre. pratiche, teorie, strumenti», n. 7 (autunno 2014) (https://rivistatradurre.it/la-recensione-1-quando-lautore-dialoga-con-i-suoi-traduttori-il-caso-magris/)

Tatasciore 2013: Claudia Tatasciore, Giri e rigiri/laufend di Franco Biondi: direzionalità circolare, tra (auto)traduzione e riscrittura, in Autotraduzione e riscrittura, a cura di Andrea Ceccherelli, Gabriella Imposti, Monica Perotto, Bologna, Bononia University Press, pp. 365-380

Jégpekker

di Zsófia Bán

Jég, jég, mindenütt jég!

Abban az évben a Duna csontig befagyott, így volt, hidd el. Simán át lehetett jutni a túlpartra. Hét-nyolc évtizede is megvolt annak, hogy ilyen komolyan befagyott. De erre már csak a legöregebbek meg a közepesen öregek emlékeznek. Mit tudtok ti a régi hidegekről. Képtelenek vagytok összevetni az előző időket az utóbbi időkkel. Zuhog rátok a jelen, mint a keményen kopogó jégeső. Azt hiszitek, régen minden nagyon más volt. Hinni a templomban kell, fiam.

Egy reggel a Duna, mint a Volga Sztálingrádnál ’42 zimankós telén, úgy befagyott, hogy tankkal is át lehetett volna kelni rajta. Na jó, annyira talán nem, de simán benne volt a levegőben a lehetőség. Erre viszont már tényleg csak a legöregebbek emlékeznek. Azon a reggelen, amikor a legfiatalabbak még az igazak álmát aludták, a legöregebbek meg a közepesen öregek épp a kávéjukat kevergették, kavargatták, amikor álmosan kinéztek a jégvirágos ablakon, és akkor.

Odakint mintha hirtelen teljes napfogyatkozás lett volna. Mégis, ösztönösen tudták, hogy nem a nap fogyatkozott, csak azt nem tudták, hogy mi. Érezték, csak nem tudták. Van ilyen. A hirtelen beállt kísérteties derengésben azt látták, hogy mint egy váratlan vetemedés, valami rácsusszan a jelenre, és passzentosan rátakar. Igazából lehetetlen volt megállapítani, hogy az egyik csusszan a másikra, vagy a másik az egyikre. Hunyorítottak, fókuszáltak, letakarták az egyik szemüket, aztán a másikat, szemüveget cseréltek, de nem. Passz. Mire a legfiatalabbak felébredtek, a jelenség elmúlt, csak a jég maradt.

A jeget amúgy csinálni kellett, a Müller Marci hozta Vörösvárról, lovas kocsin. Jeges! Jegeeees!, ő maga helyezte óvatosan, szinte gyengéden a lemezzel bélelt kis faszekrényembe. Ha túl nagyra sikerült a tömb, a konyhaasztalon pekkerrel faragta le. Szép, erős keze volt neki. A tavon hizlalt jeget a peremhez közeli részen kezdték el vágni – figyelsz? –, először, mint a sebészek, fejszével ék alakú bevágásokat ejtettek, aztán puff, végigvágtak rajta, és leváltak a jégtáblák. Eesplaitn, így mondta a Marci. Aztán vitték az egészet a verembe. Nem volt egy ringispíl, de szerették csinálni, büszkék voltak rá, hogy mire képesek.

Erre meg puff, befagyott a Duna.

Először mindenki örült, még emlékeztek, régen milyen vidám jelenetek zajlottak a jégen, gyerekek korcsolyáztak, pirospozsgás kismamák babakocsit tologattak a biztos jégpáncélon, mások kutyát sétáltattak, komoly férfiak apró lékeket vágva vidáman horgásztak, forralt bort ittak, lehelgették a markukat, kurjongattak. Ha a túloldaliak meglátogatásához szottyant kedvük, hát simán átsétálhattak.

Mire megitták a reggeli kávéjukat, már jöttek is a hírek. Jó néhány éve az Angyalvárból jött a rádióadás, az az egy, ami volt. Az Angyalvár multifunkcionális épületkomplexumként működött, mely eredetileg királyi várnak épült. Egy ideig múzeumként is szolgált, de erre már csak a legöregebbek meg a közepesen öregek emlékeztek. Amióta színházak, egyetemek és múzeumok már nem voltak, az Angyalvár egyszerre volt kormányzati székhely, központi szórakoztató, börtön és rádióadó. Four in one. Napközben kormányoztak, és délután voltak a színházi előadások, mert később, estefelé, túlságosan felerősödtek a zajok a cellák irányából. Az Angyalvár százszázalékos kihasználtságon, noch dazu, napelemekkel működött. Ezért a Főmérnököt néha Napkirályként is emlegették, ami azért volt vicces, mert kék nadrághoz barna zoknit hordott. Lövése nem volt a divatról.

Az Angyalvárból szép kilátás nyílt a Városra, ami nemcsak turisztikai, hanem idegenrendészeti és katonai szempontból is jól jött. A reggeli híreket, a lakosztályához épített erkélyre kilépve, maga a Főmérnök mondta be, pontban nyolc órakor. Ha a városlakók átnéztek a túlpartra, láthatták távolba vesző alakját, ahogy a kicsiny, zömök testalkatához készült kicsiny, golyóálló mellényében áll az erkélyen, minden reggel, hóban, fagyban, szélben, napsütésben. Életükben ez volt a biztos pont, melyért hálásak voltak, mert valamiféle rend képzetét keltette. Ezen kívül semmi sem volt biztos.

Immunbetegség, suttogták egyesek, felzabáljuk a tartalékainkat és kihűlünk! Kisjégkorszak? Klímakatasztrófa? – vagy valami más? Ugyan!, legyintettek mások. Dekompressziós kórság, egyszerű eset! Ilyenkor megemlékeztek arról a partizáncsapatról, amelynek tagjai a Nagy Feljövetel előestéjén fokozatosságra intettek: a túl gyors emelkedés halálos is lehet!

Néma halak mint megbízható tanúk követték elúszó alakjukat. Azóta senki sem látta őket.

A Nagy Feljövetel idején persze nem hallgattak rájuk. Nem kell mindig ez a huhogás. Legyintgettek, kurjongattak, ej, sose halunk meg! De most őszintén, ki tud ellenállni a felszín fölött derengő, hívogató napfénynek? A szabad levegő selymes ígéretének? A búvárruhától megszabadult bőr izgató illatának? Na ugye.

Még néhány évig eltartott ez a kisjégkorszak, ami egyre gyanúsabban hasonlított a nagyjégkorszakhoz. Kinek a tüdeje, kinek a mája, kinek a szíve mondta fel a szolgálatot. Egyre-másra hullottak az emberek, országos volt a pusztulás. Ne sírj.

Egy reggel a legöregebbek, a közepesen öregek és a legfiatalabbak hatalmas robajra ébredtek. Senki sem tudta, mi lehet, de leginkább géppisztolyropogásra hasonlított, és mintha az Angyalvár irányából jött volna. A legöregebbeknek erről megint eszébe jutott valami, de azok is rosszat sejtettek, akiknek erről nem jutott eszébe az égvilágon semmi. Sietve magukra kaptak valami meleg holmit, és rohantak ki a Duna-partra, noha a hideg miatt már alig jártak ki. Látszólag minden a helyén volt, az oroszlános híd, a Sziget, a cipők a Duna-parton, sőt, még az Angyalvár is, csak egyvalami nem volt a helyén, és ez a Duna jege volt.

Alig akartak hinni a szemüknek. Hatalmas repedések keletkeztek a jégen, mindenhonnan újabb és újabb rianások hallatszottak, recsegett-ropogott, és összefüggő jégpáncél helyett már csak hatalmas, úszó jégtáblák lebegtek a víz felszínén.

Egyszer csak az alsó rakparton összeverődött emberek valami ennél is különösebbet láttak. Itt-ott búvársisakos emberfejek bukkantak elő a víz alól, egyre többen és többen, és a parton álló embereknek integettek. Nem segélykérőn, hanem inkább nagyon is vidáman. Aztán már hallották is, hogy mit kiabálnak. Hahó, hahó, kék nadrághoz barna zokni nem való!…

S ahogy ezt kimondták, a hatalmas jégtáblák úgy feltorlódtak a Dunáról az Angyalvár irányába, hogy a Főmérnök már ki se bírt jönni az erkélyre. Úgyhogy aznap reggel elmaradtak a hírek, és az emberek csak úgy szabadon improvizáltak.

Harmadnap, a bécsi karácsonyi vásáron egy összetákolt kis standra ezt írták ki: „Használt búvárruhák olcsón eladók. Ugyanitt németórát veszek.”

Pupikám, hogy is hívták a Főmérnököt?

És már a nyelvük hegyén volt, és már majdnem megőrültek tőle – de nem. Passz.

Ghiacciaioli

traduzione di Claudia Tatasciore

Ghiaccio, ghiaccio, ghiaccio dappertutto!

Quell’anno il Danubio gelò fino all’osso, proprio così, credimi. Potevi tranquillamente andare a piedi da una sponda all’altra. Anche settanta, ottanta anni fa era capitato che gelasse in quel modo. Ma ormai lo ricordano solo i più vecchi e i medio-vecchi. Che ne sapete voi del freddo di una volta? Non siete in grado di fare un confronto tra i tempi passati e quelli recenti. Il presente vi scroscia addosso come grandine battente. Credete che una volta fosse tutto molto diverso. Ma credere, si crede in chiesa, figlio mio.

Una mattina, il Danubio, come il Volga a Stalingrado nel rigido inverno del ’42, gelò al punto che avresti potuto attraversarlo anche con un carrarmato. Ok, forse non a quel punto, ma l’eventualità era nell’aria. Dei carrarmati invece si ricordano davvero solo i più vecchi. Quella mattina, mentre i più giovani dormivano ancora il sonno dei giusti, i più vecchi e i medio-vecchi rimestavano lungamente i loro caffè, e quando rivolsero gli occhi assonnati fuori dalle finestre coperte di cristalli di ghiaccio, ecco.

Come se all’improvviso là fuori ci fosse stata un’eclissi di sole totale. D’istinto sapevano che non era il sole a essersi eclissato, ma cos’altro potesse essere, non lo sapevano. Lo sentivano, ma non lo sapevano. Capita anche questo. In quell’improvviso crepuscolo spettrale videro, come un incurvamento inaspettato, qualcosa che scivolava sul presente e vi aderiva perfettamente sopra. In realtà non riuscivano a stabilire se fosse stato quel qualcosa a scivolare sul presente, o viceversa. Strinsero le palpebre, concentrarono lo sguardo, si coprirono prima un occhio e poi l’altro, cambiarono gli occhiali, ma niente, ci arrendiamo. Quando i più giovani si svegliarono, quel fenomeno era già svanito e rimaneva solo il ghiaccio.

Il ghiaccio, comunque, bisognava farlo: Martin Müller, il ghiacciaiolo svevo, lo portava da Pilisvörösvár col carretto a cavallo. Ghiaccio, ghiaaacciooo! Era lui stesso a sistemarlo con cura, quasi con dolcezza, nel mio scaffaletto in legno rivestito di latta. Se il blocco era troppo grande, lo sgrossava con una piccozza direttamente sul tavolo da cucina. Müller aveva delle belle mani, forti. Il ghiaccio ispessitosi nel lago, mi segui?, cominciavano a cavarlo via dalla parte più vicina alla riva. Prima, come i chirurghi, praticavano delle incisioni cuneiformi con un’ascia, e poi puff!, un ultimo colpo e le lastre si staccavano. Eesplaitn, così le chiamava Martin Müller. Dopo portavano tutto nella buca. Non era certo come fare un giro alle giostre, ma a loro piaceva, erano orgogliosi di quel che sapevano fare.

Ed ecco che, puff!, il Danubio gelò.

All’inizio ne furono tutti felici, ricordavano ancora le scene allegre che un tempo si svolgevano sul ghiaccio, i bimbi che pattinavano, le mammine che con i visi arrossati spingevano le carrozzine sulla parte sicura della superficie gelata, chi portava a spasso il cane e i più seri che aprivano dei piccoli fori e pescavano allegri, bevendo vin brulè, alitandosi nelle mani e lanciando grida entusiastiche. E se a qualcuno saltava il ghiribizzo di andare a trovare i conoscenti sull’altra riva, be’, ci poteva arrivare tranquillamente a piedi.

Il tempo di bere il caffè del mattino e già arrivarono le notizie. Da qualche anno il programma radio, quell’unico che c’era, veniva trasmesso da Castel Sant’Angelo. Costruito originariamente per essere un castello regio, Castel Sant’Angelo era diventato un complesso multifunzionale. Per un certo periodo aveva ospitato anche un museo, ma di questo si ricordavano ormai solo i più vecchi e i medio-vecchi. Da quando teatri, università e musei non esistevano più, Castel Sant’Angelo fungeva contemporaneamente da sede governativa, spazio ricreativo centralizzato, prigione e stazione radio. Four in one. Di giorno si governava, mentre gli spettacoli teatrali erano programmati nel pomeriggio perché più tardi, verso sera, i rumori che arrivavano dalle celle diventavano troppo forti. Castel Sant’Angelo garantiva uno sfruttamento al cento per cento e, per di più, era alimentato a energia solare. Ragione per cui l’Ingegnere Capo veniva chiamato anche Re Sole, il che era buffo, perché portava delle calze marroni sotto i pantaloni blu. La moda non era il suo forte.

Da Castel Sant’Angelo si godeva di una bella vista sulla Città, un vantaggio non solo sul piano turistico, ma anche militare e migratorio. Le notizie del mattino venivano annunciate dall’Ingegnere Capo in persona, che alle otto in punto si affacciava sul balcone annesso alle sue stanze. Rivolgendo lo sguardo verso la sponda opposta, gli abitanti della città potevano vedere la sua figura in lontananza, in piedi sul balcone con il suo piccolo giubbetto antiproiettili realizzato per la sua piccola statura tarchiata. E questo ogni mattina, con la neve, con il ghiaccio, con il vento e con il sole. Era l’elemento certo delle loro vite e glien’erano grati, perché dava loro una qualche impressione di ordine. Per il resto, nulla vi era di certo.

Malattia autoimmune, mormoravano alcuni, ci divoriamo le nostre scorte e moriamo congelati! Piccola glaciazione? Catastrofe climatica? O cos’altro? Macché!, scuotevano il capo altri. Un chiaro caso di patologia da decompressione! E allora rievocavano quella squadra di partigiani che alla vigilia della Grande Emersione aveva invitato a una certa gradualità: una risalita troppo rapida può essere mortale!

I pesci muti, fidi testimoni, avevano seguito le loro sagome che nuotavano via e da allora nessuno li aveva più visti.

Al tempo della Grande Emersione ovviamente non erano stati ascoltati. Sempre questo continuo gufare… Li avevano liquidati con un gesto della mano, ridendo, ehi, noi non moriamo mai! E siamo sinceri: chi può resistere all’ammaliante luce del sole che brilla sulla superficie? Alla promessa sericea di aria aperta? All’odore eccitante della pelle liberatasi dallo scafandro? Ecco.

Questa piccola glaciazione durò ancora alcuni anni e andava somigliando in maniera sempre più sospetta a una grande glaciazione. A chi smettevano di funzionare i polmoni, a chi il fegato, a chi il cuore. Si moriva uno dopo l’altro, un’ecatombe nazionale. Non piangere.

Finché una mattina i più vecchi, i medio-vecchi e i più giovani furono svegliati da un forte boato. Nessuno sapeva cosa potesse essere, ma somigliava alla scarica di una mitragliatrice e sembrava provenire da Castel Sant’Angelo. Anche in questo caso ai più vecchi tornò in mente qualcosa, ma a temere il peggio furono anche quelli cui non baluginò nulla di nulla. In tutta fretta si gettarono indosso qualcosa di caldo e corsero fuori, sulla riva del Danubio, per quanto ormai non uscissero quasi più di casa per il freddo. Ad un primo sguardo tutto sembrava al proprio posto, il ponte con i leoni, l’Isola, le scarpe sulla riva del Danubio, perfino Castel Sant’Angelo, solo una cosa non era al suo posto ed era il ghiaccio del Danubio.

Non riuscivano a credere ai propri occhi. Sul fiume gelato si erano aperte delle gigantesche crepe, da ogni parte si sentiva il rumore del ghiaccio che si spezzava, che scrocchiava e strideva, e al posto di un unico blocco adesso sulla superficie galleggiavano dei lastroni enormi.

D’un tratto la gente assembratasi sulla riva inferiore assistette a qualcosa di ancor più singolare. Qua e là, dalla superficie dell’acqua, iniziarono a spuntare delle teste scafandrate, sempre più numerose, che facevano cenni alle persone in piedi sulla riva. Non stavano chiedendo aiuto, al contrario, erano molto allegri. Alla fine si capì anche cosa stessero gridando: “Yuhu! Le calze marroni coi pantaloni blu non vanno di moda più!”

E mentre gridavano queste parole, dal ghiaccio del Danubio i lastroni cominciarono ad ammassarsi gli uni sugli altri davanti a Castel Sant’Angelo, al punto che l’Ingegnere Capo non fu più in grado di uscire sul balcone. Per cui quella mattina non ci furono notizie e la gente improvvisò la giornata liberamente.

Il terzo giorno, su una bancarellina arrangiata dei mercatini di Natale di Vienna era affisso questo cartello: “Vendo scafandri usati a basso costo. Anche prendo lezioni di tedesco”.

Cara, com’è che si chiamava l’Ingegnere Capo?

Ce l’avevano sulla punta della lingua e la cosa li mandava ai matti, ma niente. Ci arrendiamo.