LE LINEE EDITORIALI DETTATE DALLA ESISTENZA O MENO DEI TRADUTTORI ADEGUATI

di Fabrizio Dall’Aglio

Credo che inizialmente, nei nostri primi passi di lettori, le traduzioni non esistano o quasi. Esistono magari come prove e reminiscenze scolastiche, ma i libri che ci danno o ci procuriamo da leggere ci appaiono come degli originali, poco importa che siano in realtà traduzioni da Jack London, da Mark Twain, da Alphonse Daudet o da altri. Questa inconsapevolezza, da un certo punto di vista, fa anche parte della finzione letteraria: come abbiamo bisogno di immaginare che quello che leggiamo sia in qualche modo reale, sia effettivamente avvenuto o stia avvenendo, dal momento che la letteratura si nutre di questa illusione ‒ della finzione del lettore cioè non meno di quella dell’autore ‒, allo stesso modo ci serve credere che il libro che stiamo leggendo sia esattamente quello che è, non dipenda dunque dall’arbitrio linguistico di un traduttore. E tuttavia sarà proprio la nostra esperienza di lettori a portarci prima o poi a riflettere sulla traduzione; forse questo interverrà in primo luogo quando ci si imbatte in qualcosa che non ci convince, che ci spinge a chiederci se effettivamente le cose, o meglio le parole, stiano come le stiamo leggendo; ancora più semplicemente, questo capita con i libri di poesia, in quanto, data la presenza molto diffusa del testo a fronte, ci mettono davanti agli occhi due lingue differenti, quella dell’autore e quella del traduttore. Resta però per noi inevitabile che, quando per la prima volta veniamo attratti dal testo di una poesia nella sua traduzione, cominciamo a considerarlo una sorta di “originale” esso stesso, al punto di avvertire una certa antipatia di fronte ad altre traduzioni di quella stessa poesia, e persino a volte di fronte al suo testo originale se siamo in grado di leggerlo.

Credo che inizialmente, nei nostri primi passi di lettori, le traduzioni non esistano o quasi. Esistono magari come prove e reminiscenze scolastiche, ma i libri che ci danno o ci procuriamo da leggere ci appaiono come degli originali, poco importa che siano in realtà traduzioni da Jack London, da Mark Twain, da Alphonse Daudet o da altri. Questa inconsapevolezza, da un certo punto di vista, fa anche parte della finzione letteraria: come abbiamo bisogno di immaginare che quello che leggiamo sia in qualche modo reale, sia effettivamente avvenuto o stia avvenendo, dal momento che la letteratura si nutre di questa illusione ‒ della finzione del lettore cioè non meno di quella dell’autore ‒, allo stesso modo ci serve credere che il libro che stiamo leggendo sia esattamente quello che è, non dipenda dunque dall’arbitrio linguistico di un traduttore. E tuttavia sarà proprio la nostra esperienza di lettori a portarci prima o poi a riflettere sulla traduzione; forse questo interverrà in primo luogo quando ci si imbatte in qualcosa che non ci convince, che ci spinge a chiederci se effettivamente le cose, o meglio le parole, stiano come le stiamo leggendo; ancora più semplicemente, questo capita con i libri di poesia, in quanto, data la presenza molto diffusa del testo a fronte, ci mettono davanti agli occhi due lingue differenti, quella dell’autore e quella del traduttore. Resta però per noi inevitabile che, quando per la prima volta veniamo attratti dal testo di una poesia nella sua traduzione, cominciamo a considerarlo una sorta di “originale” esso stesso, al punto di avvertire una certa antipatia di fronte ad altre traduzioni di quella stessa poesia, e persino a volte di fronte al suo testo originale se siamo in grado di leggerlo.

Da ragazzo, non ricordo più dove ma in un’antologia parascolastica, mi era capitato di leggere una poesia di Verlaine tratta dalla sua raccolta Sagesse. Il verso iniziale di questa poesia è L’espoir luit comme un brin de paille dans l’étable e il traduttore ‒ anzi era una traduttrice ‒ lo aveva reso inserendo inizialmente un «Se» che nell’originale non compariva: «Se la speranza brilla come un filo di paglia nella stalla». Ma il mio incontro con quella poesia era avvenuto tramite il testo italiano, solo più tardi lo avrei confrontato con l’originale francese. In altre parole, il mio “originale” era stato il testo tradotto, e ancora oggi io amo rileggere quella poesia nella stessa versione di allora, che era di Giovanna Bemporad. Da un punto di vista metrico, la traduttrice aveva voluto trasporre l’alessandrino francese (di 12 sillabe) nell’endecasillabo italiano, cosa piuttosto naturale rispetto alle due differenti tradizioni metriche che sono derivate dalla diversa prosodia delle due lingue. Quel «Se» iniziale rappresentava la soluzione adottata dalla traduttrice per arrivare alle 11 sillabe, scomponendo però poi il verso iniziale e cambiando l’intera struttura della poesia, così che il sonetto di 14 versi dell’originale diventava nella traduzione italiana una poesia di 20 versi. Ecco qui di seguito la prima strofa francese e la prima strofa italiana:

L’espoir luit comme un brin de paille dans l’étable.

Que crains-tu de la guêpe ivre de son vol fou ?

Vois, le soleil toujours poudroie à quelque trou.

Que ne t’endormais-tu, le coude sur la table?”.Se la speranza brilla come un filo

di paglia nella stalla, perché temi

la vespa ebbra del suo volo folle?

Vedi, da qualche buco filtra sempre

la polvere del sole. Perché dunque

tu non dormivi, il capo sulla panca?

Il «Se» iniziale della traduzione italiana lega, come vediamo, il primo e il secondo verso francese, il punto diventa una virgola, gli alessandrini francesi danno origine a un più alto numero di endecasillabi. La traduttrice non rincorre neppure le rime del testo originale, cerca semmai di ricreare nella trasposizione italiana una realtà fonica nuova, con leggeri ma sensibili richiami: temi/vedi, filo/folle/filtra ecc.

Considero ancora oggi questa versione di Giovanna Bemporad una traduzione molto bella, tanto che non me ne sono mai separato. Posso anche aggiungere che, personalmente (e Verlaine possa perdonarmi), amo più quella traduzione che non il testo originale da cui è scaturita. La ragione sta forse nel fatto di aver scoperto prima la traduzione dell’originale, ma forse non c’è soltanto questo; per paradossale che possa sembrare, al mio orecchio quella poesia tradotta offre un sistema fonico che sento più vicino al mio modo di scrivere poesia. Eppure è probabile che come editore sarei arrivato a criticarla, anche se magari per ragioni solamente esteriori. La presenza del testo a fronte in un’edizione fa sì infatti che si giudichi in genere opportuno che i due testi ‒ l’originale e la traduzione ‒ procedano il più possibile appaiati, anche per facilitare il riscontro del lettore.

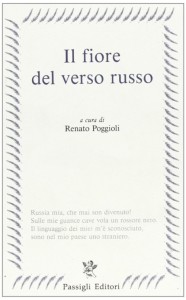

Quello che è certo è che, più che amare la poesia di Verlaine, io ne ho amato la traduzione che ne ha fatto Giovanna Bemporad. E questo è avvenuto per la gran parte delle poesie straniere che ho amato di più, e a maggior ragione per quelle che appartengono a lingue che ignoro completamente. Per fare un solo esempio, penso al poemetto I dodici di Blok, letto e amato nella versione di Renato Poggioli. Il fatto che ci possano essere traduzioni più fedeli e/o corrette non è mai stata per me una ragione sufficiente per farmele preferire come lettore; l’impatto estetico che hanno avuto su di me è avvenuto tramite la loro versione italiana, e se questo impatto c’è stato, significa che la poesia, pur tradotta, è riuscita a mantenere almeno qualcosa delle sue credenziali estetiche. Naturalmente, non voglio con questo fare intendere che quello che importa in una traduzione è semplicemente il suo risultato estetico; voglio semmai sottolineare che qualsiasi traduzione degna di questo nome (a meno che non si tratti di un’edizione con fini completamente diversi, dove la versione svolge un ruolo di puro servizio “scientifico”) non può non essere valutata per come esteticamente ci viene offerta. Perché se esiste un principio sacrosanto di aderenza linguistica, non meno importante è quell’aderenza estetica che ci permette di ritrovare l’espressività del testo originale, anche quando per poterla raggiungere dobbiamo allontanarcene, almeno dal punto di vista della letteralità. Nel caso della poesia, la situazione poi si complica a dismisura; l’aspetto metrico e quello fonico restano essenziali anche per qualsiasi buona traduzione, così che c’è sempre il rischio di sacrificare all’uno o all’altro la bellezza, l’efficacia del testo tradotto.

Quello che non si deve mai dimenticare è che tra le arti della parola la poesia è certamente la più legata alla lingua nel suo aspetto fisico, e dunque alla propria lingua nelle sue concrete peculiarità. L’evidenza del testo originale in quanto riportato nell’edizione è una presenza a mio avviso fondamentale, non soltanto per il lettore che eventualmente conosca quella lingua. Anche per le lingue che non conosciamo, persino per quelle più lontane da noi, è spesso infatti possibile rintracciare alcuni degli aspetti che ne costituiscono l’impianto fonico, e questo trattandosi di poesia è sempre importante. D’altra parte, non capita invece neppure così di rado che il lettore possa essere condotto fuori strada proprio dalla sua stessa conoscenza, magari un po’ approssimativa, della lingua di partenza di un testo. È un errore tipico, questo, di molti scrittori allorché si mettono a giudicare la traduzione di un proprio testo in una lingua che credono di conoscere sufficientemente; ma un’altra lingua non è soltanto una delle possibili variazioni della propria, un’altra lingua significa anche una tradizione diversa, un tono diverso, una cantilena diversa… Provate a pensare, per fare solo un piccolo esempio, a come suona una frase interrogativa in francese e a come suona in italiano; sembra una piccolezza, ma in poesia neppure questo lo è. Sempre gli autori vorrebbero avere una traduzione il più letterale possibile di ciò che hanno scritto, ma se già in generale quello della letteralità di una traduzione è un criterio piuttosto difficile da definirsi nel concreto, per quanto poi riguarda la poesia lo è a maggior ragione. L’utilizzo che la poesia fa della lingua comporta infatti che se si fosse (per così dire) letterali nella traduzione da un punto di vista semantico, non si riuscirebbe poi ad esserlo da un punto di vista fonico; e credo che nessun poeta degno di questo nome consideri l’aspetto fonico di una sua poesia meno importante dell’aspetto semantico. Probabilmente, anzi, è vero il contrario. O comunque è vero che se nella traduzione di una poesia sacrifichiamo il primo a vantaggio del secondo avremo semplicemente una poesia diversa; se invece sacrifichiamo il secondo, non avremo più la poesia. Generalizzando, potremmo sostenere che una buona traduzione poetica è sempre figlia del compromesso tra questi due aspetti. La qual cosa non è poi così peregrina, dal momento che la poesia stessa, nel suo farsi originariamente, scaturisce da questo compromesso, dando vita a quello che Robert Frost definiva a sound of sense, «il suono del senso».

Come trasportare dunque da una lingua all’altra questo “suono del senso”? Ammesso che si possa tradurre una poesia alla lettera, parola dopo parola, espressione dopo espressione, questa lettera quale aderenza effettiva potrà mai avere con la poesia che si traduce? E d’altra parte anche fossilizzare le proprie scelte di traduttori sugli aspetti fonici dei versi di una poesia le rende in genere un cattivo servizio; molto spesso la banalizza, per esempio ricorrendo a rime forzate o generiche, e a volte ‒ per esempio nel caso delle traduzioni di classici ‒ utilizzando un lessico incoerente non solo rispetto alla lingua del traduttore, ma incoerente anche in quanto composto con parole che appartengono a differenti stati storici della lingua. Né va dimenticato, almeno per le nuove traduzioni, che l’orizzonte linguistico del traduttore è poi quello del lettore; e che sarebbe stato anche quello dello stesso autore se il testo fosse stato scritto all’epoca in cui viene tradotto. Si obietterà che quello stesso lettore, se italiano, legge, per esempio, un sonetto del Petrarca come Petrarca lo aveva scritto, e che non viene infastidito dai «capei» al posto di “capelli” e dall’«aura» al posto di “aria”. Ma in questo caso il lettore ha di fronte un testo sì passato, però cronologicamente coerente, e certo non accetterebbe di buon grado quegli stessi «capei» e «aura» in una poesia, poniamo, di Giuseppe Conte, a meno che non fosse stato lo stesso poeta, per qualche sua ragione espressiva, a renderli necessari. Non si tratta dunque tanto di attualizzazione quanto di credibilità linguistica di un testo letterario. E torniamo dunque al punto di partenza, alla “finzione” letteraria.

Alla fine, penso che una buona traduzione di poesia debba soprattutto costruire un ponte esteticamente credibile tra il testo originale e il testo tradotto: volere di più è generalmente un’utopia che rischia poi di penalizzare la poesia stessa. Credo anche che ogni poeta sappia bene che se avesse scritto una delle sue poesie in una lingua diversa dalla propria, quella poesia sarebbe cambiata completamente: il poeta potrebbe forse anche farlo, traducendo se stesso; il traduttore no ‒ e lo stesso autore gli si opporrebbe, naturalmente ‒, il traduttore può al massimo cercare di compensare quello che è costretto a togliere: quanto più riuscirà a compensare, tanto più la traduzione sarà riuscita.

Quello del traduttore è un talento a sé

Non ho mai saputo se considerarmi davvero un editore, come del resto faccio fatica a considerarmi un poeta, un mercante di libri e stampe, un orticoltore, ecc. ecc. Diciamo in generale che faccio fatica a considerarmi. È però inconfutabile che tra le mie attività c’è certamente quella editoriale, e in particolare quella di editor di poesia per la Passigli Editori di Firenze. La collana che seguo, fondata da Mario Luzi nel 1989, da sempre propone autori stranieri e autori italiani, con una predilezione, nel primo caso, per la poesia del primo Novecento, mentre nel secondo per la poesia dei nostri giorni. Questa situazione ha fatto sì che non poche delle traduzioni che abbiamo pubblicato, specialmente nei primi anni, fossero in realtà ripubblicazioni di versioni già uscite in passato e da tempo ormai non più reperibili. Per esempio, per buona parte delle opere di Pablo Neruda che figurano nel nostro catalogo abbiamo optato per le traduzioni di Giuseppe Bellini, che aveva collaborato negli anni sessanta e settanta con le Edizioni Accademia di Milano. Giuseppe Bellini è diventato così il nostro principale referente per le opere di Neruda; spesso ha rivisto quelle sue vecchie traduzioni, altre ne ha aggiunte, altre ancora ha lasciato che fossero altri a tradurle.

Una prima considerazione che si può fare è che proprio la maggiore complessità della traduzione poetica contribuisce a far sì che essa possa resistere meglio al tempo che passa. Non è questo un paradosso. La lingua della poesia costituisce in sé un codice del tutto particolare, e dunque se la traduzione riesce a rispettare e in qualche modo a restituire quel codice, il risultato è già di per sé straordinario. È stata proprio questa consapevolezza a spingermi allora a recuperare certe traduzioni che avevo amato da ragazzo e che ho continuato ad amare, a dispetto del tempo trascorso e di quelli che potevano essere a volte considerati “tradimenti” della lettera dei testi originali o anche veri e propri errori. Ho già citato I dodici di Blok nella traduzione di Renato Poggioli, compresa poi nell’ancora fondamentale antologia Il fiore del verso russo, che ho fatto ripubblicare da Passigli nel 1998; ma penso anche alle diverse traduzioni di Leone Traverso e di Francesco Tentori Montalto, al Pessoa di Luigi Panarese, al Quevedo di Vittorio Bodini, agli svedesi tradotti da Giacomo Oreglia. E vorrei citare anche, benché non di poesia in senso stretto si tratti, la traduzione di Clemente Rebora di Lazzaro e altre novelle, una scelta di racconti del russo Leonid Andreev che ho fatto ripubblicare da Passigli nel 1993 e che era apparsa in prima edizione da Vallecchi nel 1916: traduzione che resta a mio avviso un vero capolavoro della prosa italiana di quegli anni.

Una prima considerazione che si può fare è che proprio la maggiore complessità della traduzione poetica contribuisce a far sì che essa possa resistere meglio al tempo che passa. Non è questo un paradosso. La lingua della poesia costituisce in sé un codice del tutto particolare, e dunque se la traduzione riesce a rispettare e in qualche modo a restituire quel codice, il risultato è già di per sé straordinario. È stata proprio questa consapevolezza a spingermi allora a recuperare certe traduzioni che avevo amato da ragazzo e che ho continuato ad amare, a dispetto del tempo trascorso e di quelli che potevano essere a volte considerati “tradimenti” della lettera dei testi originali o anche veri e propri errori. Ho già citato I dodici di Blok nella traduzione di Renato Poggioli, compresa poi nell’ancora fondamentale antologia Il fiore del verso russo, che ho fatto ripubblicare da Passigli nel 1998; ma penso anche alle diverse traduzioni di Leone Traverso e di Francesco Tentori Montalto, al Pessoa di Luigi Panarese, al Quevedo di Vittorio Bodini, agli svedesi tradotti da Giacomo Oreglia. E vorrei citare anche, benché non di poesia in senso stretto si tratti, la traduzione di Clemente Rebora di Lazzaro e altre novelle, una scelta di racconti del russo Leonid Andreev che ho fatto ripubblicare da Passigli nel 1993 e che era apparsa in prima edizione da Vallecchi nel 1916: traduzione che resta a mio avviso un vero capolavoro della prosa italiana di quegli anni.

A quell’epoca, mi incontravo piuttosto frequentemente con Oreste Macrí, che era diventato il mio principale punto di riferimento per questa mia ricerca, soprattutto per i traduttori della cosiddetta area ermetica. Oggi, con l’avvento di Internet, molte cose sono cambiate, la ricerca di libri vecchi ed esauriti è stata resa molto più semplice, inoltre molti testi compaiono direttamente anche su Internet; ma allora un libro, una volta che non si trovava più in commercio, era davvero difficile da reperire, figurarsi poi edizioni molto lontane nel tempo, ma non così lontane da poter interessare le librerie antiquarie, dal momento che si trattava in genere di comuni edizioni senza particolare pregio commerciale. Al di là di questo aspetto, occorre anche dire che non è per nulla facile costruirsi una rete di traduttori di cui si sa di potersi fidare, almeno per me non lo è stato. Questo vale tanto per la prosa quanto per la poesia, ma per quest’ultima è ancora più difficile, se è vero come è vero che, pur nell’ambito di bravissimi traduttori, non tutti si prestano su entrambi i versanti: conosco fior di traduttori di prosa che non tradurrebbero mai poesia, perché in realtà, pur magari amandola come lettori, non riescono a sentirla sufficientemente per tentare di renderla al meglio delle loro possibilità. Comunque sia, sono il primo a ritenere che ogni nuova bella traduzione di un testo pur già ampiamente tradotto rappresenti un vero avvenimento editoriale; non si tratta infatti semplicemente di riproporre un’opera, si tratta di darle, non tanto una nuova veste, quanto un nuovo respiro, una nuova e in parte diversa vita. Questa è stata la ragione che mi ha spinto ad affidarmi sempre più ai nuovi traduttori con i quali, anno dopo anno, mi capitava di collaborare.

All’inizio, la scelta di solito avviene valutando proposte che lo stesso traduttore ci fa avere. Per me il traduttore non è mai semplicemente un traduttore: è per prima cosa un lettore come lo sono io, peraltro un lettore immensamente privilegiato rispetto a me, almeno per quanto riguarda la lingua da cui traduce. Questo fa sì che io mi rapporti al suo lavoro senza ovviamente rinunciare al mio ruolo, ma sempre con l’idea di chi dai traduttori ha tutto da imparare. Anche per questo motivo, mi riuscirebbe difficile dichiarare con precisione quale sia il tipo di traduzione che, editorialmente parlando, io vorrei da lui. Certo, da quanto ho sostenuto nella prima parte di questa mia riflessione, si capirà bene come dovrebbe essere per me una traduzione; ma il modo per ottenere questo risultato credo che appartenga esclusivamente al traduttore. Perché quello che conta, tanto in una poesia quanto nella sua traduzione, è il risultato, non come ci si è arrivati. Posso anche dire, in tutta onestà, che non mi interessa per nulla a priori l’autorità di un traduttore, se non quella da lui acquisita in questa sua attività, che può essere valutata dai libri che ha già tradotto: che sia a sua volta, per esempio, un poeta, non significa niente affatto che la sua traduzione sia preferibile rispetto ad un’altra. Anzi, spesso non è così. Non sono stati pochi i poeti, pur grandi, a dirottare stilisticamente le poesie che traducevano verso la propria poetica più che verso la poetica dell’autore tradotto. Operazione che in sé può essere anche interessante, ma che non lo sarebbe per me come editore (e neppure come lettore), a meno che il mio intento non sia quello di pubblicare (e leggere) un libro in quanto tradotto da e non scritto da. Da tempo sostengo, del resto, che quello del traduttore è un talento a sé, e forse questo è ancora più vero per la narrativa che per la poesia; un talento che mi ricorda un po’ quello dell’attore, un talento in primo luogo di duttilità. Detto questo, è senz’altro vero che per tradurre bene poesia, se non è necessario essere poeti in prima persona, è comunque necessario capire di poesia anche, almeno un poco, tecnicamente. Oggi si è diffusa un’idea molto balzana delle diverse arti, che tende ad eliminarne l’aspetto artigianale, quasi che l’opera stesse al di qua della sua realizzazione, e cioè della forma che concretamente assume. Nel caso della poesia, questo ha comportato un’ottusa sufficienza verso le forme classiche, l’idea che la metrica non sia che un’arbitraria invenzione e, alla fine, una sostanziale riduzione della poesia ad una forma di prosa versificata. Ma qualunque sia il nostro pensiero intorno alla poesia, nel momento in cui ci accingiamo a tradurre un altro poeta è al suo sistema che dobbiamo rapportarci e non al nostro. La duttilità cui prima facevo riferimento è anche una duttilità culturale, e richiede cultura, magari una cultura specifica, che riguarda però certamente la lingua da cui si traduce e l’autore che si traduce, ma non meno la lingua in cui si traduce. E le forme che ha assunto la poesia nei diversi secoli sono in primo luogo il portato fonico della lingua.

Tradurre «divora tempo e forza creativa»

Pubblicare poesia è sempre difficile, però – potrà sembrare strano – è proprio grazie alla poesia che negli ultimi anni siamo riusciti ad ottenere un’attenzione da parte dei lettori che è stata invece piuttosto carente riguardo a molte altre nostre proposte dalle quali ci aspettavamo molto di più. Questo si deve certamente al fatto che nella nostra collana sono presenti autori molto popolari anche da noi, come Neruda, Pessoa, Kavafis, García Lorca, Rilke, Cvetaeva, Yeats… Ma anche altri poeti che reputavamo più “difficili”, per esempio Pedro Salinas, hanno ottenuto risultati di vendita per noi significativi. È però vero che quando ci si allontana dalla grande poesia del primo Novecento, anche se si propongono poeti già internazionalmente noti, i risultati sono in genere tali da scoraggiare qualsiasi iniziativa in tal senso. In qualche caso, ma non è mai così facile ottenerli, possono aiutare i contributi dei programmi di traduzione dei diversi paesi; si tratta pur sempre però di realtà episodiche, utili ma non così determinanti da influire davvero sulla programmazione. Mentre è certo che le linee della nostra collana di poesia sono state ampiamente dettate dalla presenza o meno di traduttori per le relative aree linguistiche. Per fare qualche esempio, la ricca presenza di poesia di lingua spagnola nel nostro catalogo si deve senza dubbio alla nostra collaborazione, ormai più che decennale, con Valerio Nardoni, un traduttore che ha cominciato giovanissimo proprio con noi e che è ormai considerato uno dei migliori interpreti e conoscitori di poesia spagnola. Dopo Pablo Neruda, è Fernando Pessoa l’autore di cui abbiamo pubblicato più opere; e questo è avvenuto grazie alla collaborazione con Luciana Stegagno Picchio e con Paolo Collo, grande esperto di letteratura lusitana e spagnola). Se da qualche anno ci siamo aperti maggiormente, con nuove traduzioni, alla poesia russa, è stato perché finalmente ho potuto agganciare traduttori di altissima qualità come Alessandro Niero (che ci dirige una nuova sezione della collana tutta dedicata alla poesia russa contemporanea) e Marilena Rea. L’attenzione alla poesie di Yeats, di John Montague e (attualmente in preparazione) di Thomas McCarthy la dobbiamo alla lunga nostra collaborazione con Alessandro Gentili, grande esperto di poesia irlandese e quasi irlandese di adozione. Devo aggiungere che quasi sempre questi nostri traduttori si occupano anche dei saggi introduttivi; a volte poi, quando è possibile, chiedo anche al traduttore di lavorare in accordo con l’autore, come è stato per esempio il caso molto recente dell’antologia dell’afroamericana Rita Dove che ci ha curato Federico Mazzocchi. Può darsi che tutto questo sia tipico soprattutto di piccole realtà editoriali come la nostra; e comunque non è per niente facile trovare traduttori di poesia (e non solo) che entrino a far parte a pieno titolo della nostra programmazione.

Ci sono certo anche casi, per nulla però comuni, in cui poeta e traduttore convivono in perfetta osmosi in una sola persona. Se penso ai miei collaboratori, il primo nome che mi viene in mente è quello di Mario Specchio. È stato con lui e grazie a lui che anni fa abbiamo iniziato a pubblicare nuove traduzioni da Rilke; ed è stato attraverso di lui che abbiamo proseguito con Sabrina Mori Carmignani, che era stata tra le sue migliori allieve e che Mario mi aveva presentata fresca ancora di una laurea sui Sonetti a Orfeo. A Specchio, per la verità, non si poteva commissionare una traduzione, si poteva tutt’al più suggerirgliela; né con lui si potevano fissare dei termini di consegna, nel senso che si sapeva fin dall’inizio che non li avrebbe mai rispettati. Però, quando poi consegnava il lavoro, si era sempre ampiamente ripagati della lunga, e a volte lunghissima, attesa. Credo che Mario Specchio avrebbe pienamente sottoscritto quanto scriveva Clemente Rebora in una lettera a Giuseppe Prezzolini del 24 luglio 1919:

Tu mi chiedi – scriveva Rebora, dopo avere tradotto La felicità domestica di Tolstoj – s’io accetterei di tradurre altre opere del Tolstoj. Ecco: anzitutto, il tradurre, com’io lo concepisco, mi divora tale tempo e forza creativa, e m’impegna così a fondo, che io sono un po’ titubante ad accingermi di nuovo a una simile impresa; e perché disabitua la mia personalità (come che sia), e perché è troppo sproporzionata la fatica al risultato tangibile e al conseguente provento che dovrebbe contribuire a farmi vivere. E anche perché finora io ho tradotto per lo più dietro la spinta di un bisogno spirituale e per affinità o simpatia con l’opera tradotta; e non saprei in ogni modo più ora ‘fare il traduttore di questo e quello per me pari sono’, anche quando si trattasse di capolavori, ma ch’io non sento (C. Rebora, Lettere. 1. 1893-1930, a cura di Margherita Marchione, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1976, p. 378).

Credo che queste poche osservazioni di Rebora compendino perfettamente, già cent’anni fa, alcuni dei principali problemi connessi al mestiere del traduttore. In primo luogo, l’estrema sproporzione tra l’impegno richiesto e il ricavo che se ne potrà trarre. Inoltre, quell’idea che la traduzione può anche “disabituare” la propria personalità. Questo è un punto importante, in relazione a quello che prima sostenevo a proposito del traduttore in quanto poeta in proprio e al talento specifico del traduttore. Ma è forse ancor più importante quanto afferma Rebora a proposito dell’«affinità o simpatia con l’opera tradotta», un aspetto questo che difficilmente può essere trascurato, e a maggior ragione per le opere di poesia, perché la poesia sconta oggi una profonda, diffusissima ignoranza che ne mina le basi stesse, quasi dovesse scontare il peccato di dover rimanere quello che è in un’epoca in cui niente sembra più volerlo.